武蔵遠山氏

丸に二つ引き両

(利仁流藤原氏加藤氏族)

*右の紋は『見聞諸家紋』に

みえる遠山氏の家紋。

|

|

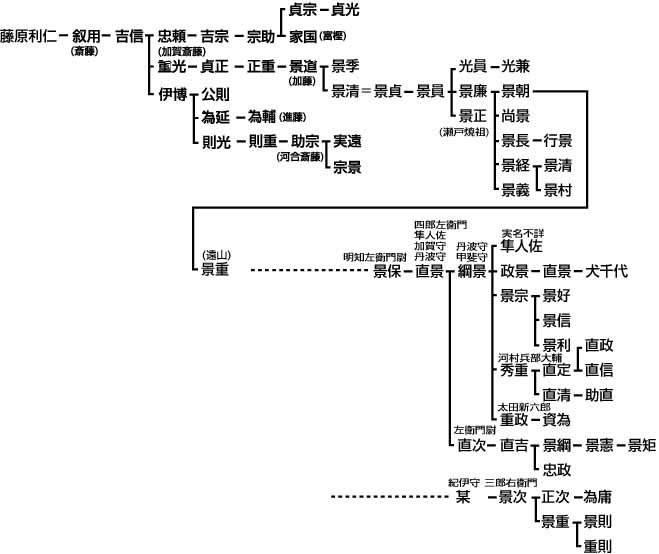

遠山氏の出自については、桓武平氏の末流鎌倉権五郎景政から出たとするもの、藤原北家利仁流加藤氏から出たとするものがあるが、利仁流加藤氏の分かれとするのが自然なようだ。

利仁流加藤氏の祖は景通で、景通は前九年の役に活躍した鎮守府将軍源頼義の郎党であった。景通の子景貞(景清とも)が伊勢国に下向して伊勢加藤氏の祖となり、景貞−景員−景廉と続いた。景廉の代に伊勢国から東美濃に移り、治承四年(1180)、源頼朝が伊豆国で挙兵した時より仕えた。

ちなみに、遠山とは美濃・三河・信濃の南部にまたがる山中の総名称で、その境を明確に定めることは困難である。鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』には、「遠山庄」または「江儀遠山庄」と見えている。

東国に下向する

文治元年(1185)、源頼朝は加藤次景廉をもって遠山庄の地頭に補した。そして、景廉の嫡男景朝はここに住して遠山を名乗り、岩村城を築いてその本拠としたのである。以後、遠山氏は恵那郡全体に繁栄して一大豪族となり、土岐郡の守護となった土岐氏とその勢力を競うようになった。

やがて土岐氏が西美濃に移住したことで、遠山氏の勢力は土岐郡にまで及ぶようになった。しかし、南北朝期に土岐氏が守護大名として美濃国に君臨するようになると、遠山氏はその被官的立場となり、一部は土岐氏に従って中央に奉公した。『見聞諸家紋』には、遠山氏の家紋として「九字に二つ引両」がみえているが、これは幕府に奉公した遠山氏のものであろう。

戦国時代、後北条氏に仕えて活躍した江戸遠山氏は、早雲以来の家臣の代表として江戸城代をつとめた。江戸遠山氏も、もともとは美濃国遠山荘に住した加藤次景廉の後裔で、明智左衛門尉景保の子紀伊守直景が北条早雲に属したのが始まりである。

早雲に仕える以前の直景は、延徳二年(1490)から明応二年(1493)まで将軍職にあった足利義稙の家臣であった。京都北野天満宮の日記『北野社家日記』によれば、延徳三年(1491)当時、早雲が申次衆を務めており、遠山直景と早雲は幕府内部で知り合ったのであろう。ちなみに、幕府奉公衆であった大和氏も後北条氏に仕えて、晴親の代には評定衆に名を列ね北条家の重臣となっている。また、伊勢氏、大草氏らも後北条氏に仕えており、いずれも京において早雲と知己となったものと想像される。

とはいえ、早雲が関東に下ったのは延徳二年より十年以上も前のことである。すなわち、文明八年(1476)、駿河守護今川義忠が不慮の戦死を遂げたことで、後継争いが起った。このとき、早雲は妹北川殿の生んだ竜王丸を援け、内紛の鎮圧に活躍した。そして、十一年後の長享元年(1487)、元服して氏親と名乗った竜王丸を援けて、今川氏の家督を纂奪していた小鹿範満を討ち滅ぼした。その功により、早雲は駿東の興国寺城と富士下方十二郷を与えられ、一城の主となったのである。これらのことから、『北野社家日記』の記述にはいささか疑問を感じる。

応仁の乱後、幕府の権威は失墜し、世の中には下剋上が横行するようになった。明応二年(1492)足利将軍義材(義稙)は畠山政長とともに、畠山義就の子基家を討伐するため河内に出陣した。ところがその間に、細川政元がクーデターを起こし、義澄を将軍職に据えた。政長は政元に攻められて自害し義稙は幽閉されたが、神保長誠の働きで救出され、畠山宗家の領国である越中国放生津に奔った。明応八年、義稙は北陸兵をひきいて入京したが、政元に敗れて大内義興を頼って周防に逃れた。このとき、遠山氏は京都を逃れ、旧縁を頼って北条早雲のもとに身を寄せたのではないだろうか。

江戸城代─遠山氏

直景ははじめ四郎左衛門を名乗っていたが、早雲に仕えてからは官途名を隼人佐、受領名は加賀守、のちに丹波守を称している。永正三年(1506)正月、相模西郡の松田郷延命寺に「遠山隼人佐直景」と署名して寺領を寄進しているのが、直景の初見文書で、その花押は早雲のものと似ている。この年には早雲によって小田原城周辺に検地が施行されており、この寺領寄進も検地の結果であろう。

ちなみに『小田原旧記』によれば、遠山氏は伊豆衆二十家の一であり、後北条氏草創以来の譜代家臣であった。そして、松田氏・大道寺氏とともに後北条氏の三家老として重きをなした。

大永二年(1522)九月に、北条氏綱は朱印状でもって相模西郡大井郷の大井宮の神社規定を定めているが、その奏者に直景が登場している。翌三年三月の伊勢家朱印状では虎朱印の下に「奏者遠山(花押)」と花押を据えている。翌四年(1524)正月、太田資高・資貞兄弟の内応を得た氏綱は、伊豆・相模二万の兵を率いて江戸城を攻撃した。

『相州兵乱記』によれば、両軍は高輪原で激突し、「七八度もみ合」っても勝敗は決しなかったが、ついに後北条方の勝利となった。敗れた扇谷朝興は河越城へ奔り、江戸城は後北条氏の手に帰した。氏綱は江戸城を修築すると、遠山四郎兵衛を城代とし、武蔵進出の最前線を担わせた。以後、遠山氏が江戸城代を世襲することになる。

ところで、遠山氏が江戸城代であったと明記した確実な史料は『快元僧都記』の天文八年(1539)の条に「遠山江戸ノ城代」とあるのが唯一の例である。そして、遠山氏の江戸入城に関して「小田原記」には、「江戸の城には遠山四郎右衛門を籠められて」とある。

この四郎右衛門は直景のことである。しかし当初は、江戸城の本丸には富永氏が置かれ、遠山氏は二の丸にあった。このことから富永氏が江戸城代であったとする説もあるが、連歌師宗牧が江戸城へ赴いたときの記事には、遠山氏を江戸城を代表する人物として重視していることから、やはり、遠山氏が江戸城代であったとみて間違いないだろう。系図によっては、直景は第二次国府台合戦で戦死したとするものもあるが、直景は合戦の三十年以上も前の天文二年(1533)に死去しており年代的には合わない。

江戸城代となった直景は、古河公方足利高基に起請文を掲げて、後北条氏が古河公方に対して味方であることを神掛けて誓っている。直景は後北条氏を代表して古河公方に起請文を出す立場にあり、後北条家一門と同列の家格を認められていたのである。同年十一月に氏綱は、越後の守護代長尾為景に書状を出し、関東管領上杉憲房および甲斐の武田信虎と和睦したことを通達したが、その書状を越後に届けたのは直景であった。その後、上杉方の長尾憲長や藤田業繁等が後北条方に和睦を求めてきたときも直景が秩父次郎とともに使者となった。

後北条氏の関東経略に尽す

直景の跡は嫡男の綱景が継いだ。綱景は初め藤九郎を称し、元服して父の官途丹波守を継ぎ、さらに天文十年(1541)ごろから甲斐守を称した。綱景の名は八菅山の天文十年銘のある再興棟札に「大檀那遠山甲斐守綱景」と見えているのが史料上の初見である。ところで、遠山氏の系図には綱景を記していないものも見受けられるが、綱景が江戸城代として発給した文書は十数点を数え、『快元僧都記』や『東国紀行』にも遠山甲斐守のことがみえており、綱景が江戸城代であったことは紛れもない史実である。

早雲が基礎を築いた後北条氏は、早雲のあとを継いだ氏綱の代になるとさらに勢力を拡大していった。一方、伝統的関東の主である古河公方家で内紛が起り、公方高基の弟義明は後北条寄りの兄と袂を分かって出奔して奥州を放浪していたが、上総の里見・武田氏らに擁立されて「小弓御所」となった。そして、次第に勢力を拡大してくると武蔵方面への進出を企図するようになった。これに対して氏綱は、古河公方晴氏と結び義明の動きを牽制しようとした。そのような情勢下、上総武田氏内部で内紛が起り、足利義明は武田信応に味方し、それに里見氏も加担した。

一方、氏綱は武田信隆を支援した。ここに、北条氏綱と足利義明・里見義堯らとの対立は避けられないものとなったのである。天文七年(1538)十月、小弓御所義明は里見義堯を中心とした上総・下総の兵を率いて出陣、江戸川東岸の国府台に布陣した。対する北条氏綱・氏康父子も武蔵に出陣し、葛西城を落し岩付城周辺に放火した。そして江戸城に入って軍議を行うと、七日に国府台で小弓御所足利義明と里見義堯の連合軍と激突した。後北条軍は、小弓御所義明を討ち取り、里見氏ら房総勢を追い落とす勝利をおさめた。

この合戦に、遠山氏は山中・多目氏らと第二陣に属して出陣した。この合戦を契機として、江戸城代を務める遠山氏を中心に「江戸衆」が形成され、遠山氏は単なる江戸城在番としての「江戸城代」から後北条氏の分国を統轄する「江戸城代」としての色合いを強めていったようだ。

直景の後室

初代の江戸城代であった遠山直景の後室は、二代綱景の母で「まつくす」という名であった。天文二十一年の八月、武蔵国惣社である六所明神社(現在の大国魂神社)の釈迦像修造の際に、台座に銘を刻んだ。このとき、まつくすの夫直景は、すでに二十年近く前に死去しており、自身も老境にいたっていたまつくすは、子息である綱景と孫の弥六郎およびみずからの息災を願い、銘を刻んだのであった。

まつくすにとって、子孫繁栄を願うことは、残された人生のなかで最も切実ね願いであった。そのため、まつくすはまず子息綱景の「弓矢の冥加」があること、すなわち戦場において神仏の加護があることを願った。戦場における神仏の加護とは、命を長らえることもだが、それより手柄を立てることを指したものであった。そして、当時における遠山氏の主君であった北条氏康、その夫人、その叔父である北条幻庵の覚えがよいことを願っている。これは、まつくすから見た北条氏家中の実力者であったと見られる。氏康や幻庵が挙げられているのは当然だが、氏康夫人が挙げられているのは注目される。

戦国時代の女性は表に立つことが少ない存在であったと思われがちだが、実際は当主夫人の家中における発言権は意外と大きなものがあった。江戸遠山氏は北条氏家中では重臣の一人であったが、それでも当主夫人の覚えがよいことが、一族繁栄の秘訣であったことをまつくすの銘は語っている。

さらにまつくすは、さまざまな病気にかからないことを願っている。

このように直景の後室まつくすは、戦場においては手柄を立て、主君一族に気に入られるように身を処し、それらを無事に果たすため健康であることが一番であると、まつくすは考え、それを願ったのである。戦国時代の武士社会における現実の一面をまつくすの銘は素朴ながらよくうつし出したものといえよう。

|

上杉方との戦い

やがて天文十五年、氏康は山内・扇谷両上杉氏と古河公方晴氏の連合軍を河越に破る勝利をおさめ、一躍関東の覇者に躍り出た。天文二十年には平井城に余喘を保っていた管領山内上杉憲政を神流川の戦いに破って越後に奔らせた。ここに至って北条氏康は、文字通り「関東の大守」と呼ばれる存在となったのである。

越後の長尾景虎を頼った憲政は、関東管領職と上杉名字を景虎に譲り関東の秩序回復を託した。これを受けた景虎は、永禄三年(1560)、上杉憲政を奉じて関東に出兵し、たちまちのうちに北関東を席巻、翌年には関東の諸将を率いて小田原城を包囲、攻撃した。これに対して氏康は籠城策で対抗、長陣を避けた景虎は包囲を解いて鎌倉に入ると、鶴岡八幡宮において関東管領就任式を行い、上杉政虎(その後、輝虎・謙信と改名)と改めた。以後、謙信は連年にわたって関東に出陣、後北条氏は謙信との戦いを繰り広げることになる。さらに、武田信玄が上野侵攻を開始したことで、関東は後北条・上杉・武田の三つ巴の戦いとなった。

永禄六年(1563)、謙信は越山して厩橋城に入り、武田信玄や北条氏康の上野侵攻を食い止めようとした。しかし、作戦が武田・後北条軍に漏れたことで、信玄は西上州に移動し、氏康は松山城に入った。氏康が松山城に入ったことで、謙信は安房の里見義堯・義弘父子に出陣の依頼をした。義堯父子は謙信の要請をいれ、安房・上総の軍を率いて下総に出陣した。そして、岩付城主の太田三楽資正と連絡をとり、後北条軍との決戦を企図した。この情勢を、江戸城代の遠山氏は氏康に連絡、報告を受けた氏康は早速行動を起こした。このとき、謙信は常陸土浦城の小田氏治を攻撃中であり、氏康は電撃作戦による短期決戦を行うことで謙信に背後を突かれることを回避しようとしたのである。

合戦を前にして、里見・太田連合軍は、江戸城にあった太田資康に調略の手を伸ばした。資康は後北条氏に属してたびたびの合戦に手柄を立て、氏康も資康を信頼して「康」の字を与えるほどであった。さらに、資康は江戸城代である遠山直景の娘婿でもあった。しかし、資康は道灌の曾孫にあたる自分が城主にもなれないことに不満を抱いていた。氏康は太田三楽と密議をこらし、北条氏康・氏政らを国府台におびき出してその背後から江戸城を攻めるという計画を練ったのである。そして、資康は江戸平河の法恩寺において法要を開くとみせかけて後北条氏攻撃の密議を行った。

これを耳にした法恩寺の住職は江戸城代の遠山丹波守に伝えたため、資康の密議は露見した。資康は江戸城を脱出し、岩付城の太田三楽のもとに逃れた。資正は里見義弘に出陣を要請しみずからも国府台に出陣して、後北条氏を迎え撃とうとした。

以上が『関八州古戦禄』に書かれた国府台合戦に至る経緯である。

第二次国府台の合戦

翌七年(1564)正月、北条氏康・氏政父子らと太田・里見連合軍は、江戸川を挟んで対峙した。江戸城代の遠山丹波守(直景とされるが、子の綱景である)も、葛西の富永四郎左衛門とともに、行徳・小松川付近に出陣した。

後北条勢は、北条綱成を先陣として松田憲秀、そして本隊の氏康・氏政父子、後陣に北条氏照・氏邦、大道寺直家ら総勢二万余騎であったという。対する連合軍は国府台上に陣取り、一部を国府台の下に展開していたが後北条勢の到着を確認すると、台上に引き揚げていった。これを見た遠山・富永勢は一気に川を押し渡り台地の下まで攻め寄った。この様子を見た里見方の正木大膳亮・同弾正左衛門らが、坂上から攻め下ってきた。たちまち、後北条勢は大混乱となり、遠山綱景・隼人佐(景久)父子、富永政家をはじめ山角四郎左衛門・中条出羽守ら名だたる武将が次々と戦死した。

里見方は敗走する後北条勢を追撃し、それを阻止しようとする北条綱成勢も一蹴、日暮れとともに両軍は兵をひいたが緒戦は連合軍の大勝利となった。やがて、連合軍は勝利に奢って酒盛りをはじめた。これを察知した後北条方は、連合軍の背後から襲撃しようと策を練った。氏康もその策を採用したことで後北条方は密かに兵を手配りし、折から降り出した小雨のなかを一気に連合軍をめがけて突撃した。

不意を討たれた里見・太田らは、防戦につとめ後北条勢を押し返すまでに奮戦した。しかし、後北条氏本隊の氏政・松田・笠原らが突進してきたことで、ついに連合軍は押し切られ負け戦となった。義弘は戦線から脱出し、資康も傷を負いながら岩付方面へ落去、正木大膳亮・同弾正左衛門らは討死した。結局、里見・太田連合軍は五千三百余人、後北条方は三千七百余の戦死者を出したという。数字には誇張があると思われるが、大激戦であったことは間違いないだろう。

第二次国府台合戦で、江戸城代の遠山綱景と嫡子の隼人佐が戦死してしまったため、遠山氏では後継ぎの問題が起った。結局、相模大山寺の僧となっていた綱景の三男が還俗して政景と名乗って家督を継いだ。そして、江戸城代の地位も継承したものと見られる。

江戸北条氏と後北条氏の終焉

その後、江戸城代には変動がみられる。すなわち、後北条一門の氏秀が江戸城に配置され江戸城代となったのである。後北条氏の一門が江戸城に送り込まれたことは、後北条氏が江戸城およびその支配地域をいっそう重要視したことにほかならない。

すなわち、永禄十年に岩付城主の太田氏資が戦死し、岩付は後北条氏が掌握するところとなった。そして、岩付城は北関東の反後北条勢力、さらに遠く越後の上杉謙信に対する最前線基地となり、江戸衆を中心とした軍隊が在番として駐留することになった。その結果、江戸城と岩付城は密接に連繋するようになり、江戸城代は岩付領をも視野に入れて活動する必要が生じたのである。そこで、江戸城代には、遠山氏よりも高い地位にある後北条一門の氏秀が起用されたと考えられる。

こうして、後北条氏に江戸城代の地位を譲った遠山氏であったが、それは左遷というようなものではなく、むしろ軍事面から見て、北条氏秀は岩付・関宿など北方方面の軍事にあたり、遠山氏は下総ないし葛西方面を専門的にあたった。すなわち、氏秀と遠山氏との間で、北関東方面、房総方面に枝分かれするかたちで軍事上の役割分担が行われたのである。ところが、天正十年、氏秀は関宿城に在番していたときに大病を患い、生死の境をさまよう重態に陥った。そのため、氏直から江戸城で療養するように命令が下された。しかし、氏秀はその後一年にわたる闘病生活のすえ、翌十一年に死去した。そのあとは氏秀の子息乙松が継いで江戸城代となったが、乙松もほどなく夭逝したため江戸北条氏は断絶してしまった。

氏秀と前後して遠山政景は死去しており、そのあとは嫡子の直景が継いだ。直景は江戸から臼井に向う僧侶に伝馬手形を与えており、江戸から葛西を抜け房総に至る地域を管掌する立場にあったようだ。直景は天正十五年に死去し、家督は嫡子の犬千代が継いだ。このころになると、豊臣秀吉の天下統一事業が着々と進行し、関東の諸将の間にもその影響がおよんできた。江戸城にあって、下総方面の軍事の中心的存在であった遠山氏の役割はさらに重要度を加えていった。

江戸北条氏が断絶したあとの江戸支配は隠居の立場にあった北条氏政が担ったが、江戸城に在城することはなく、基本的に氏政は小田原城にあって江戸・岩付・関宿領の支配にあたった。そして、氏政は江戸城にも新たな城主もしくは城代を送り込もうとしていたようだが、天正十八年の秀吉による小田原攻めとなり、後北条氏は没落し、江戸城も豊臣軍に接収されたのである。

かくして、六代にわたって続いた江戸城代遠山氏は、後北条氏とともに没落を余儀なくされたのである。

江戸期の遠山氏

江戸期の旗本遠山氏は、小田原北条氏家臣の系譜をひくものが多い。筑前守景宗の子景政が、慶長七年から橘樹郡有馬村・馬絹村を領し万治三年に景忠へ分知している。他方、左衛門尉直次の孫景綱が寛永十年から加増により都築郡本郷村・新羽村の各一部を領したことなどが、「寛政譜」に見ることができる。

テレビドラマなどで有名な北町奉行の「遠山の金さん」こと、遠山金四郎景元も遠山氏の一族で、明知遠山家の分家にあたる遠山氏の当主であった。

→ダイジェストページ

■ 岩村遠山氏

■ 江儀遠山氏

■参考略系図

|

|

|

応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋

二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…

|

|

戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。

その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。

|

|

日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、

乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。

|

|

人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。

なんとも気になる名字と家紋の関係を

モット詳しく

探ってみませんか。

|

|

どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、

どのような意味が隠されているのでしょうか。

|

|

約12万あるといわれる日本の名字、

その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。

|

|

日本には八百万の神々がましまし、数多の神社がある。

それぞれの神社には神紋があり、神を祭祀してきた神職家がある。

|

|

|