|

湯川氏

●割菱/花菱

●清和源氏義光流

|

湯川氏は清和源氏武田氏の分かれと伝えられ、室町幕府全盛期には幕府奉公衆として活躍し、紀伊守護畠山氏に属して一定の勢力を築いた。戦国時代には日高郡亀山城を本拠として、紀州国人領主の旗頭的存在として勢力を振るった。

湯川の始祖については諸説があり、『続群書類従・系図部集』の「紀州武田系図」では、奈胡義行(武田氏・初代信義の弟)の曾孫武田家弘の孫忠長に「湯川庄司・本宮住」と記して湯川氏の祖としている。一方、同じ群書類従の「武田系図」では信義の孫武田悪三郎信忠が、はじめて湯川を称したと記されている。また、江戸初期に文書化された『和州湯川彦衛門覚書』は、「湯川の先祖は、古昔甲斐国武田の次男なり。(中略)次男は甲州を立ち退き、紀伊の国熊野の内、湯川と申す所に城を構え居住す、湯川の先祖是れ也」と記している。いずれにしろ、湯川氏が甲斐武田氏から出たことには変わりがない。

湯川氏の発祥

湯川氏の発祥について定説にしたがえば、武田範長の末子として甲斐の奈古に生まれた三郎忠長が先祖ということになる。忠長は継室の子であったため正室から疎まれたという。長兄の行長は病弱であったが、忠長は常に五人張の弓を好んで用いる弓の名人として成長した。

嘉禄元年(1225)、京都大番役が奈古の武田氏に命じられた。行長は病弱であり、忠長は兄に代わって自分がその任につけるものと思っていた。ところが、行長がその任に就いたため、忠長は自暴自棄な振るまいが目立つようになった。叔父の師房はそのような忠長をたしなめたが、忠長はこれに反抗して「忠長性粗暴で勅勘を被り熊野に配さる。時は後堀河天皇の寛喜元年(1229)」という結果になったという。

一方、三男である忠長は家庭の事情とみずからの将来を考えて、自発的に武田氏に所縁の深い熊野に移住したとする説もある。それによれば、熊野は源平合戦のおりに熊野神社を中心に源氏に味方し、かつて奈古地方が飢饉に見舞われたとき、相当数の奈古の人々が熊野に移住したといい、また、一族の武田重氏も紀伊の日高に移住したと伝えられている。そのような関係から、後宇多院の正安三年(1301)に忠長は新天地熊野に移住したのだという。

二つの説の間には七十年近くの開きがあり、そのままには受け止められないものである。ちなみに、勅勘を被ったとする説の場合、甲斐の在地武士の乱暴に対して朝廷が勅勘を与えたとは考えられない。また、忠長の系図上の位置からみて、鎌倉時代後期に生きた人物であったと思われる。これらのことから、忠長が熊野に入部したのは正安三年(1301)ごろとするのが妥当なようだ。

熊野に入った忠長が落ち着いたのは、熊野道湯川であったという。忠長を迎え入れたのは湯川庄司で、忠長は庄司の娘を妻として熊野に腰を据えたのである。その後、近くの岩神峠に出没する山賊を退治して、賊を都に送り届けた。一躍、忠長の武名は近隣に鳴り響き、その功によって六波羅探題から牟婁郡を賜り、牟婁一円を支配下においた。その後、芳養(はや)の内梅に進出して内羽位の館を築いて新たな本拠とした。そして、平井、脇田らの家臣を従え、武田を改めて湯川を名乗ったのである。

湯川氏の歴史への登場

忠長のあとを継いだ光長は、牟婁に割拠する諸豪族を配下におさめ、内羽位を中心として泊り城、古屋谷城、土井城、角田城などを築き、湯川氏の威勢を磐石とした。かくして、湯川氏の城下は芳養の都と称され、紀南随一の繁盛を見せるに至ったのである。

このように湯川氏は紀伊の有力領主に成長したが、湯川氏が史料や同時代の記録などに登場するのは南北朝時代に入ってからである。それは、光長の嫡男光春の時代であった。

鎌倉幕府は中期を過ぎる頃になると、元冦後の恩賞が思うに任せず御家人からの失望をかい、さらに、惣領制による相続の矛盾が顕在化し、世の中は政治的、社会的動揺を来たすようになった。十四世紀になると、幕府の権威は衰退の一途をたどるようになった。そのような情勢下、後醍醐天皇の倒幕運動が繰り返され、元弘三年(1333)、鎌倉幕府は滅亡し建武の新政が実現した。

ところが、建武の新政はさまざまな矛盾を露呈し、政権樹立に活躍した武士たちの不満を募らせた。建武二年(1335)、中先代の乱をきっかけに足利尊氏が天皇に謀叛を起こすと新政は崩壊した。その後、京都を脱出した後醍醐天皇は吉野で朝廷を開き、尊氏は光明天皇を立てて足利幕府を開いた。こうして、半世紀にわたる南北朝の内乱時代となったのである。

紀伊では湯浅党が南朝方に属して活躍したが、湯川氏は足利氏に味方して北朝方に属した。『太平記』によれば、一度九州に逃れた尊氏が再起して、ふたたび京都を制圧したとき、比叡山に拠った後醍醐天皇軍と近江坂本で戦った。このとき、湯川氏は五百余騎を率いて、足利方の高師重に属して西坂本に進撃している。一方、日高地方に進出して日高の諸豪族たちを鎮圧した湯川光春は、日高平野を一望する亀山に城を築き、湯川氏の新たな拠点にしたという。

南北朝の内乱は幕府方に優勢に展開したが、観応二年(1351)、足利尊氏の執事高師直と足利直義の対立から観応の擾乱が起り、幕府は内部分裂した。劣勢に追い込まれた尊氏は南朝方に降伏したが、その後、直義を京都から追い落とし、さらに鎌倉において殺害した。一方、幕府の分裂をみた南朝方は、翌文和元年(1352)、京都に出撃して足利義詮を近江に追った。このとき、湯川氏は南朝方に属して京都に進攻した。

紀南の雄に成長する

やがて、尊氏は東国で勢力を回復し、近江にあった義詮も京都に攻め上って京都を回復した。頽勢をくつがえした義詮は、男山八幡宮に陣する南朝軍を攻撃、湯川氏ら熊野勢が義詮方の細川顕氏に降伏したことで、南朝勢は敗れて賀名生に退却した。北朝側に投降した湯川氏は、紀南の岩田、日高郡の河上城で奮戦し、それらの功に対して足利義詮から感状が与えられ、湯川氏は紀南における地位を強化した。

翌文和二年、南朝の公卿四条隆俊が紀伊に入り、楠木氏らの活躍で北朝方を破り、紀伊はにわかに南朝方が優勢となった。この事態に際して湯川氏ら熊野八庄司は、隆俊率いる南朝軍に帰順した。まことに、節操のない行動だが、湯川氏のような在地豪族が自己の勢力を保持するためには、やむをえない行動であった。

延文五年(1360)、尊氏は竜門山に立て籠る四条隆俊ら紀伊南朝方を攻撃するため、畠山・今川・細川・土岐氏らを大将とする七千余騎の兵を出撃させた。これに対して紀伊南朝方は戦評定を行ったが、そのとき、尊氏側に呼応した湯川庄司が田辺から攻め上ってくるとの報があり、紀伊南朝方はにわかに浮き足だち、大手の城戸を守っていた越智氏は尊氏方に降伏してしまった。幕府勢は一気に竜門山に攻め上り、一方の南朝方は恩地氏、贄川氏、貴志氏、湯浅氏、田辺別当、山本判官らが防戦につとめたが、ついに支えきれず紀伊南朝軍は退却した。この戦いを契機として、湯川氏は紀州における有力な北朝方勢力となり、以後、一貫して北朝方として行動した。

南北朝の争乱は、明徳三年(1392)、足利義満の尽力によって合一がなり、室町幕府体制が確立された。紀州の北朝方として活躍してきた湯川氏は、幕府との関係を着実に固め、室町幕府の奉公衆として四番方に属し、畠山・玉置氏らとともに幕府の「御番帳」にも名を連ねた。湯川氏の幕府内における立場は、足利義詮のころに確立されたようで、「湯川文書」の中に康安元年の湯川某宛足利義詮一字書出が伝えられている。ついで、永和年間(1375〜78)に満春が足利義満から、応永年間にも持春が足利義持から一字を授けられている。将軍家から諱を授与されることは、将軍家との強い主従関係があり、かつ相応の実力を有していたことを示すものである。

湯川氏は南北朝時代において足利将軍家と密接な関係を築き、亀山城を本城として有田地方をも掌握し、その地位を不動のものとした。室町時代になると、将軍家から多数の安堵状を受け、紀伊国における在地領主の中では群を抜く存在に成長したのである。

戦国時代への序奏

紀伊国の守護職は、南北朝時代のはじめ和泉・紀伊の国大将として熊野に派遣された畠山国清が、建武三年(1336)に任じられた。国清は和泉の守護職も兼帯し、南河内から紀北の南朝勢力を駆逐し、北朝方の優勢を確立した。その後、観応の擾乱を経て国清が失脚したことで、細川氏が紀伊守護職となったが、細川氏は南朝方の湯浅一族らとの戦いに敗れ淡路に奔った。以後、山名氏、大内氏が紀伊守護職となった。しかし、いずれも乱を起して没落したため、畠山基国が河内・越中両国とともに紀伊守護職に任じられ、以後、紀伊守護職は畠山氏が世襲するところとなった。

紀伊守護職となった畠山氏は、紀伊の在地領主の被官化を進めたが、湯川氏は早い段階から畠山氏との関係を深め被官となっていたようだ。とはいえ、勢力の拡大を図る湯川氏は、領内に関所を設けて通行人から関銭を取り立てたため、幕府は守護畠山満家に湯川氏の取り締まりと関所の撤廃を命じている。

満家ののち紀伊守護は持国が継承したが、結城合戦に際して将軍義教からの出兵命令を拒否したため、弟の持永が畠山氏の家督となった。その後、嘉吉の変によって義教が殺害されると、持国は実力で畠山氏の家督を奪還した。以後、持国が守護となったが、持国の強引な行動は畠山氏に大きな禍根を残した。男子がなかった持国は弟の持富を後継者としていたが、実子義就が生まれたことで、持富を廃して義就を後継者に立てようとした。

結局、持国は家督を義就に譲ったが、有力被官である遊佐・神保氏らが義就から離れ、家臣団の分裂を招いた。反義就派は持富の子政長を立てて義就と対立し、享徳四年(1455)に持国が没すると、両派の抗争は激しさを増した。政長は細川勝元を、義就は山名持豊(宗全)をそれぞれ頼り、大和・河内などで合戦が繰り返されるうになった。長禄四年(1460)、政長が紀州を発向したとき、湯川氏は玉置氏とともに政長軍の一翼を担って出陣している。

その後、畠山氏の内訌は、義就が出仕を停止され河内に落ち、政長が畠山氏の家督となり管領に任じられた。京から追われた義就は、応仁元年(1467)山名宗全の尽力によって京都に帰り、政長に代わって畠山氏の家督となった。これに憤った政長は、応仁元年(1467)、上御霊社に陣を布いて義就方と戦った。この戦いが、日本国内を戦乱の渦に叩き込んだ「応仁の乱」の直接のきっかけとなった。

時代の変革

応仁の乱は文明七年 (1475)まで続き、京都を灰燼に帰して終熄した。乱中、畠山氏領国のうち山城は義就が抑え、越中・河内・紀伊は政長が抑えていた。応仁の乱後も義就と政長の抗争は続いたが、延徳二年(1490)、根来の一乗山で義就軍と政長軍が激突し、敗れた義就は間もなく死去した。

義就のあとは嫡男の基家が継ぎ政長と対立した。明応二年(1493)、政長は基家を討伐するため、将軍義材(義稙)を奉じて河内に出陣した。ところがその間に、細川政元がクーデターを起こし、義澄を将軍職に据えたため、政長は討たれる立場になってしまった。政元に攻められた政長は、河内正覚寺に入って自害し、嫡男の尚順は紀州に逃れた。将軍義稙は幽閉され、畠山氏の家督となった基家は河内を支配下においた。一方の尚順は根来衆・高野山勢・粉河寺衆らの支持をえて、紀州を掌握すると基家と対立を続けた。

義就のあとは嫡男の基家が継ぎ政長と対立した。明応二年(1493)、政長は基家を討伐するため、将軍義材(義稙)を奉じて河内に出陣した。ところがその間に、細川政元がクーデターを起こし、義澄を将軍職に据えたため、政長は討たれる立場になってしまった。政元に攻められた政長は、河内正覚寺に入って自害し、嫡男の尚順は紀州に逃れた。将軍義稙は幽閉され、畠山氏の家督となった基家は河内を支配下においた。一方の尚順は根来衆・高野山勢・粉河寺衆らの支持をえて、紀州を掌握すると基家と対立を続けた。

この政変に際して、湯川氏は義澄方に属して尚順勢力に対峙した。尚順勢は湯川氏を攻めたが、湯川氏は高田城に立て籠ってよく防戦し勢力を維持した。やがて永正四年(1507)、細川政元が家中の内訌で殺害されると、将軍義材を庇護していた周防の大内義興が京に入った。湯川氏は京を追われた義澄に味方して、永正八年の船岡山の合戦に出陣している。

その間、尚順は基家の子義英と和睦し、河内を領するようになった。永正十四年、尚順は家督を稙長に譲って河内高屋城に入れると、みずからは紀州の領国支配強化を意図して紀州広城に隠居した。尚順は抵抗をやめない湯川氏を討伐し、敗れた湯川氏は没落状態になったようだ。ところが、同十七年、尚順は家臣の反乱によって紀州から追放された。

尚順は湯川氏を追放したあと、湯川党の野辺六郎左衛門を改易しようとしたところ、六郎左衛門は一揆を語らって自らの城に立て籠った。そのため尚順は、河内守護代遊佐氏らを動員して野辺氏を攻撃した。そこへ湯川氏が夜襲をかけ、畠山勢は広へ退去したが、広にも一揆が起り、ついに尚順は紀伊から逃れ、遊佐氏らも河内へ撤退していった。この一連の畠山氏への対抗劇の中心となったのは湯川光春であった。

その後、尚順は紀伊を回復しようとしたが果たさず、淡路において死去した。尚順が湯川氏ら国人勢力の台頭を抑えて、領国支配の強化を実現していれば、紀伊・河内を支配する戦国大名に飛躍したことは疑いない。しかし、紀伊から尚順が没落したことによって守護権力は弱体化し、湯川氏らは稙長を守護として推戴したものの、すでに実権は湯川氏を中心とする国人勢力が掌握していた。いいかえれば、畠山氏は湯川氏らの下剋上に敗れ去ったともいえよう。

・写真:正覚寺城があった旭神社境内

畠山氏の衰退

守護権力を排除した湯川氏は、幕府奉公衆としての活動も見られなくなり、独自な戦国領主としての道を歩み出した。とはいえ、自立するには至らず、守護畠山氏との関係は維持していた。

幕府の実力者であった細川氏が内訌続きで勢力を失い、幕府の存在そのものもすでに全国政権としての権威を失墜していた。その間に、阿波細川氏の被官であった三好氏が台頭し、時代は大きく変革しようとしていた。他方、畠山氏内部では、天文三年(1534)、河内守護代の遊佐長教が稙長の弟長経を擁立し、稙長は高屋城から紀州に走った。

畠山氏の実権を掌握した遊佐長教は軍略にすぐれ、細川氏を擁して勢力を伸ばす三好長慶と戦い、苦杯を味わわせるということもあった。しかし、天文十七年(1548)、長教は長慶と和睦して娘を長慶の室として姻戚関係を結んだ。それから三年後、長教は反長慶派の刺客によって暗殺され、畠山高政は安見直政を守護代に任じた。しかし、永禄元年(1558)、直政の専横に怒った高政は紀州へ下った。

高政を迎え入れた湯川直光は三好長慶と通じて、高政の高屋城復帰を策し、ついに高政の高屋城帰還を果たした。この直光の功に対して高政は、安見直政に代えて直光を河内守護代に任じたが、河内国人衆らは直光に服さなかったため、守護代は安見直政が復活した。直政の守護代復活は、高政の独断で行われたため、長慶との間に不和が生じ対立関係となった。

永禄四年、六角義賢(承禎)と結んだ高政が長慶の間に戦端を開くと、湯川直光は高政に味方して出撃した。長慶は一族や被官らの率いる阿波・淡路の兵を岸和田に集結して畠山軍を迎撃、戦いは畠山勢の有利に展開し、両軍の対陣は翌年に至った。永禄五年三月、和泉の久米田に陣を布いていた三好実休(義賢)に対して、高政、根来衆らが攻撃をかけた。対する阿波勢は根来衆を撃退し、根来衆の逃げ込んだ湯川氏の陣を攻撃した。そこへ、三好実休が小勢となった旗本を率いて出撃してきた。これを見た高政は、ただちに横合いから実休勢を攻撃、実休を討ち取る勝利をえた。

久米田の合戦に勝利した畠山軍は、つづけて三好長慶の立て籠る飯盛城に攻め寄せた。三好軍は三好義興、松永久秀らが河内国教興寺表に進出、これに対して高政は兵を高屋城に退いた。さらに、久秀が謀略をもって畠山勢を撹乱したため、畠山勢に動揺が走り高政までが兵を引き上げるという事態になった。このとき、湯川・玉置らの紀州衆と根来衆は後陣にあったため退陣が遅れ、三好軍の追撃を受けた。湯川直光ら紀州衆と根来衆は教興寺あたりで三好軍と激戦を展開し、湯川直光をはじめとした湯川一族、竜神・貴志・安宅・目良らの諸将、根来衆らが戦死をとげた。

教興寺の敗戦ののち、畠山高政も三好軍の攻撃によって紀州に逃れ、畠山勢は壊滅的打撃を被った。

|

・教興寺山門 ・教興寺境内 ・湯川直光奮戦碑 ・教興寺から見る信貴山城址

|

■ミニ年表

| 永禄三年 |

五月 |

織田信長、尾張桶狭間で今川義元を討ち取る。

松平元康は岡崎に帰る。 |

| 永禄四年 |

三月 |

長尾景虎(上杉謙信)は北条氏康を小田原城に包囲する。

景虎は関東管領となり上杉家を継ぐ。

この春、松平元康は織田信長と和睦。 |

|---|

| 七月 |

六角義賢・畠山高政らは三好長慶に背き挙兵する。 |

| 九月 |

上杉謙信は武田信玄と川中島で戦う。 |

| 永禄五年 |

一月 |

織田信長は清洲城で松平元康と同盟する。 |

|---|

| 三月 |

畠山高政・根来寺衆徒らは和泉久米田で

三好軍と戦い長慶の弟義賢を討ち取った。 |

| 四月 |

六角義賢は京都に徳政を行う。 |

| 五月 |

畠山高政、河内教興寺で三好長慶に破れ、湯川直光戦死する。

|

| 六月 |

六角義賢、三好長慶と和睦する。 |

織田信長の登場

直光が戦死したあとは、嫡男の直春が家督を継承し敗戦処理にあたった。

永禄七年、三好長慶が病死し、翌年には松永久秀と三好三人衆が将軍義輝を殺害するという事件が起った。やがて永禄十一年、尾張から起って美濃を拠点としていた織田信長が、足利義昭を擁して上洛、にわかに戦国時代の台風の目となった。以後、時代は織田信長を中心に回るようになるが、その一方で将軍義昭の暗躍によって時代は激動を続けることになる。

信長に擁されて将軍となった義昭は、次第に信長の専横を嫌うようになり、武田.毛利・上杉・本願寺らの協力を恃んで信長と対立するようになった。義昭は信長を苦境に追い込むこともあったが、結局、天正元年(1573)に武力衝突をした結果、敗れて室町幕府は滅亡した。義昭は紀州に逃れ、湯川直春に帰洛への協力を要請している。

天正四年、毛利氏・上杉氏・本願寺らが反織田の立場を明確にしたことで、義昭の信長包囲網は成功したかにみえたが、上杉謙信の急死や信長の中国地方進攻により瓦解した。湯川氏は本願寺に味方して、反織田の立場にあり、雑賀衆と結んで信長と対戦を続ける本願寺に兵粮や援兵を送っている。

本願寺は信長に対して徹底抗戦の姿勢を崩さなかったため、信長は本願寺を支援する紀州を叩く戦略をとった。天正五年、紀州に攻め入った信長は雑賀を攻撃し、激戦のすえに雑賀は信長に屈した。信長の紀州進攻に際して湯川氏は、反信長行動をとったが、雑賀衆と根来衆の分裂により兵を退いた。以後、湯川氏は雑賀衆とは距離を置き、信長も紀南まで兵を進めなかったため、湯川氏は勢力を温存することができた。

こうして、雑賀衆ら紀州からの支援を断たれた本願寺は、天正八年、朝廷の仲介を入れて信長と和睦し、石山から退去した。かくして、織田信長の天下統一事業は大きく前進し、天正十年には甲斐に侵攻して武田氏を滅ぼした。ところが同年六月、明智光秀の謀叛によって信長は京都本能寺で急死した。信長の死後、織田氏は動揺したが、山崎の合戦に光秀を討った羽柴(豊臣)秀吉が主導権を握り、信長の事業を継承した。

天正十二年、徳川家康と織田信雄が連合して豊臣秀吉と対立した。家康は強力な軍事力を有する秀吉に対抗するため、四国の長曾我部元親と結び、さらに紀州の根来衆・雑賀衆らを味方に引き入れ、根来衆らは和泉、河内方面に出撃した。このとき湯川直春も徳川氏に味方して、雑賀衆らとともに反秀吉行動をとった。

戦国時代の終焉

豊臣秀吉軍と徳川家康・織田信雄連合軍は尾張の小牧で対峙したが、信雄の腰がくだけたことで家康も秀吉と講和した。

秀吉は背後を悩ました紀州勢を平定するため、天正十三年、十万余の大軍を率いて出陣した。対して、根来衆・雑賀衆・太田党らは、和泉に砦を築き得意の鉄砲をもって豊臣軍を迎撃した。激戦が展開されたが、和泉の諸砦は攻略され、秀吉軍は根来寺を焼き討ちにすると、太田党が拠る太田城に攻め寄せた。秀吉は太田城を水攻めにすると同時に、紀南地方の平定に着手した。

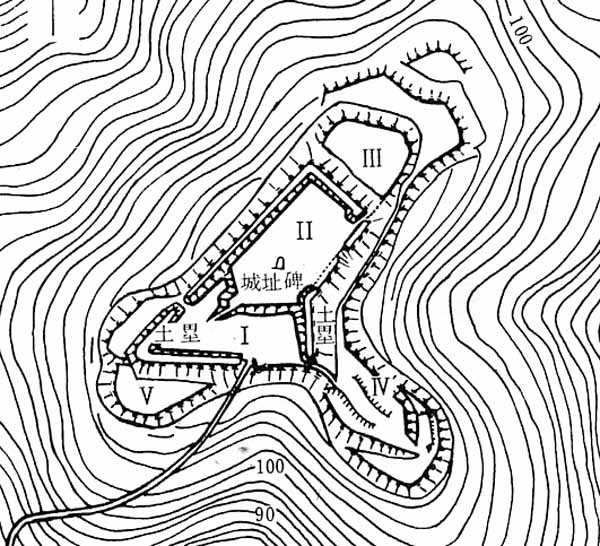

紀南に進攻した秀吉軍の大将は仙石秀久、中村一氏らで、熊野・小松原の湯川方の諸城、湯川氏の本城である亀山城を攻撃した。

このとき、湯川氏の麾下には田邊の目良氏、真砂に真砂庄司、一ノ瀬に山本氏、近露に横矢氏、安宅に小山氏らがあり、和佐の玉置氏は娘婿であった。湯川直春は一族、被官、麾下の諸将らを集めて軍議を開いたという。玉置氏・白樫氏・神保氏らは降伏を勧め、一族の湯川安芸守も秀吉への帰順を進言した。それに対して直春は、一戦も交えずに投降するは末代の恥辱、先祖の名を穢すとして、抗戦を主張したため、一同直春の言に服した。

|

● 城址を遠望する ・本曲輪虎口と正面の土塁 ・本曲輪の大土塁 ・小松原館跡(現湯川神社境内)の濠 【右端:縄張図】

→ 亀山城址に登る

|

|

玉置氏・白樫氏・神保氏らは直春と袂を分かったため、直春は名島表で白樫氏と戦い、さらに玉置氏の拠る和佐城を攻撃した。しかし、豊臣軍が迫ったため、亀山城を焼き払って近露村に退き抗戦を続けた。豊臣軍は田辺に本陣を置いて湯川勢を攻撃したが、直春は山本氏や横矢氏らとともゲリラ戦を展開して秀吉軍を悩ました。結局、秀吉は湯川氏の攻略をあきらめ、本領安堵を条件に和議が成立した。

こうして湯川氏らは豊臣秀吉に降り、紀伊は秀吉の弟豊臣秀長に与えられ、紀南も豊臣政権下に組み込まれた。しかし、直春や山本氏らの勢力は依然として強く、豊臣政権の威令も奥熊野には浸透しなかった。翌天正十四年、湯川直春は山本主膳とともに、大和郡山城に参候して秀長に挨拶した。その席で、両名は毒殺され、秀吉の紀州平定が完成したとされる。

直春の死後、嫡子丹羽守光春は秀長に仕えて三千石を領した。秀長の没後は、浅野家に仕えて安芸に移り宮島奉行を勤めたという。また、湯川氏の家臣団は四散し、紀州の在地領主層も近世的封建体制に組み込まれていった。かくして、紀南の中世はまったく終焉を迎えたのである。・2006年2月20日

【参考資料:御坊市史/田邊町誌/美浜町史/湯川一族考 ほか】

■参考略系図

|

|

応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋

二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…

|

|

戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。

その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。

|

|

日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、

乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。

|

|

日本各地に割拠した群雄たちが覇を競いあった戦国時代、

小さな抗争はやがて全国統一への戦いへと連鎖していった。

その足跡を各地の戦国史から探る…

|

|

丹波

・播磨

・備前/備中/美作

・鎮西

・常陸

|

安逸を貪った公家に代わって武家政権を樹立した源頼朝、

鎌倉時代は東国武士の名字・家紋が

全国に広まった時代でもあった。

|

|

2010年の大河ドラマは「龍馬伝」である。龍馬をはじめとした幕末の志士たちの家紋と逸話を探る…。

|

これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!

これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!

|

人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。

なんとも気になる名字と家紋の関係を

モット詳しく

探ってみませんか。

|

|

どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、

どのような意味が隠されているのでしょうか。

|

|

約12万あるといわれる日本の名字、

その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。

|

|

日本には八百万の神々がましまし、数多の神社がある。

それぞれの神社には神紋があり、神を祭祀してきた神職家がある。

|

|

|