伊達氏

竹に二羽飛雀

(藤原氏山陰流)

・竪三つ引両/九 曜 |

|

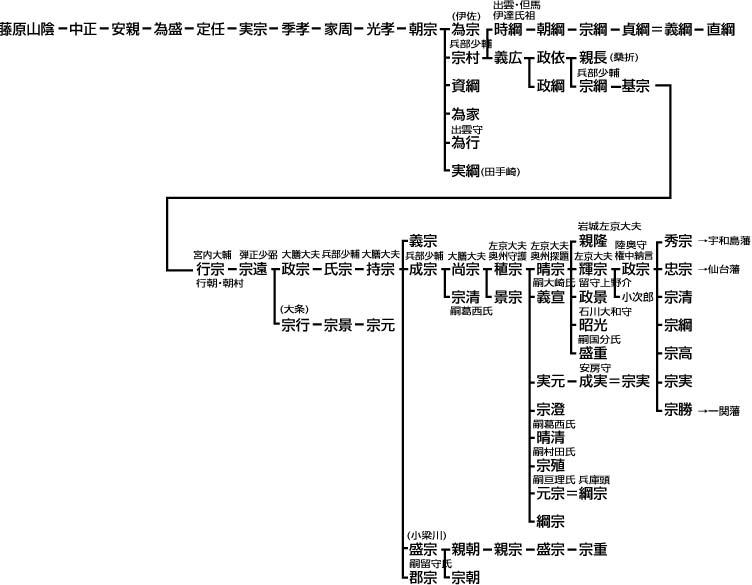

奥州の戦国大名として、圧倒的な強さをみせた伊達氏は藤原氏で、魚名流山陰中納言の後裔といわれる。藤原山蔭の子孫朝宗が、源頼朝の奥州征伐に際し、四人の子供を従軍させ、その戦功によって伊達郡を頼朝から与えられ、伊達を称したのがそもそもの始まりとされる。

朝宗の本領は常陸国中村であったから、中村氏あるいは伊佐氏を称していたという。朝宗の長男為宗は、常陸の本領をそのまま受け継いで、次男の宗村が伊達領の方を受け継いで伊達氏二代となったと伝えられる。

伊達氏が伊達郡を領したというのは、伊達郡の地頭職を得たということであり、伊達氏は伊達郡だけでなく、ほかにも地頭職をもっていた。たとえば、但馬国にも地頭職を持っていたなどはその例で、但馬・備中方面に伊達氏の分流が存在するもととなったのである。

伊達氏の勢力伸長

南北朝時代になると、奥州の南朝方の武将として著名なのは、石巻城に拠る葛西清貞と、伊達行朝が挙げられる。伊達行朝の場合は、北畠顕家に属して重視されていた。顕家の本拠が伊達郡内の霊山にあったことも重要な原因であろう。

続いて宗遠・政宗の代になると、伊達郡からさらに周りの地域へと領域を伸ばそうとする動きがみられるようになった。

たとえば宗遠の軍事行動をみると、康暦二年(1380)、長井氏から長井庄を奪い、さらに翌年には武石行胤を攻め破っており、また大崎氏と戦い、ついには信夫・刈田・伊具・柴田の諸郡、および亘理氏を破って亘理郡をも支配下に組み入れることに成功しているのである。

伊達氏の発展過程における宗遠の活躍が特筆されるが、その子政宗も、宗遠に劣らぬ働きをしている。政宗のときには、ちょうど、奥州探題大崎氏衰退を理由に関東公方の足利満兼が、自分の二人の弟を奥州の押えとして下らせるということがあった。二人の弟とは上が満直で、岩瀬郡稲村に住んで稲村御所と呼ばれ、下が満貞で安積郡篠川に住んで篠川御所と呼ばれた。

政宗は関東公方の命令に背き、篠川御所足利満貞を攻めたため、上杉氏憲らの兵に攻め込まれるということもあった。しかし、このことから、伊達氏が鎌倉府に楯突くことができるまでに成長していたことが知られる。なお、この政宗というのは、戦国時代の政宗とは同名異人である。

持宗は、応永二十年(1413)、脇屋義治を迎えて将とし、稲村・篠川両御所を襲撃した。これは、父政宗の遺恨を晴らすためだったという。東北の小さな大名にすぎない伊達氏が、単独で鎌倉府に対抗するなどということはできるわけがなく、持宗の挙兵も、室町幕府との連絡のもとに行われたものと想像される。持宗は二度上洛し、将軍義持から「持」の字をもらい、持宗と称したのであるが、これが先例となり、伊達氏の当主は代々将軍の偏諱を受けるのを常とした。田舎大名にしてみれば破格の待遇ということになるが、伊達氏の財力がものをったことはいうまでもない。

持宗は、応永二十年(1413)、脇屋義治を迎えて将とし、稲村・篠川両御所を襲撃した。これは、父政宗の遺恨を晴らすためだったという。東北の小さな大名にすぎない伊達氏が、単独で鎌倉府に対抗するなどということはできるわけがなく、持宗の挙兵も、室町幕府との連絡のもとに行われたものと想像される。持宗は二度上洛し、将軍義持から「持」の字をもらい、持宗と称したのであるが、これが先例となり、伊達氏の当主は代々将軍の偏諱を受けるのを常とした。田舎大名にしてみれば破格の待遇ということになるが、伊達氏の財力がものをったことはいうまでもない。

持宗の子成宗が上洛したとき、その引出物として砂金三百八十両・銭五万七千疋という記録がある。こうした幕府への政治工作がついに効を奏し、大永三年(1523)稙宗は陸奥国守護職を得た。元来陸奥には守護職は置かれていなかったが、その前例のない守護職を稙宗が得たということは、奥州探題という権威をもって支配を行っていた大崎氏に対抗するためのものであったことはいうまでもない。

稙宗の陸奥国守護職就任により、東北政治史は一代転回をみせ、大名間のちから関係が大きく変わることになった。稙宗は天文五年、分国法である「塵芥集」を制定した。いうまでもなく、戦国大名として力強い一歩を踏み出したのである。

晴宗のときに居城を米沢に移している。これは、伊達氏がさらに領国を北へ拡大しようとする意図の表われであり、また、最上氏の進出を牽制しようとするものであった。

ところで稙宗・晴宗の二人で注目されるのは、子女がきわめて多いということであり、また、その子女を有効に配しているという点である。稙宗は、大崎・葛西・相馬・葦名・二階堂・田村といった近隣の大名に婿入り、あるいは嫁入りさせており、晴宗も、岩城・留守・石川・国分・二階堂・佐竹に入れている。戦国時代にあっては、婚姻政策が特に重視されるが、同名関係を結ぶに当たって多くの子女がいることが、これほど有効なものであったかと、改めて驚かずにはいられない。

なお、晴宗のときに「采地下賜録」とうものが作成されたが、これは、配下の家臣に知行判物をっせいに発給した際の控えであり、この段階で家臣団の統制と把握が一段と進んだことを物語るものである。

輝宗は天正十二年、家督を子の政宗に譲ったが、翌年畠山義継の奸計に陥り阿武隈河畔で命を落とし、政宗の活躍が始まるということになる。

奥州の風雲児、政宗

奥州の風雲児、政宗

若冠十八歳にして伊達家十七世の家督を継いだ政宗は、奥州全土を手中に収め、「奥州の覇者」として天下に覇を唱えんとした。しかし、政宗は、服従しない大名に対して果断なき攻撃の手を故加えたので、近隣諸大名の反発を買い、ついには、会津の葦名氏、常陸の佐竹氏を旗頭にする反伊達連合軍が組織され、大軍を相手に政宗は、苦戦を強いられることになる。

天正十三年、伊達氏に反抗的な態度をとる小浜城主大内定綱を最初の攻撃目標とし、大内氏の城を次々と落して、大内定綱を会津に奔らせた。引き続き大内氏に味方した二本松城を攻めた。これに際し、岩城・白川・石川などの近隣諸大名は、葦名氏・佐竹氏を旗頭に反伊達連合軍を結成、三万余の軍勢を催し、須賀川に集結した。連合軍は、二本松城救援のために本宮方面へと向かった。

反伊達連合軍進発の報に接し政宗は、二本松城への押さえの兵を残し、全軍を挙げて本宮方面へと向った。天正十三年十一月十七日、本宮南の観音堂山に陣を布いた。総勢四千人、別に伊達成実が千余人を率いて高倉近くの小山に陣した。連合軍は三隊に分かれて押し寄せ、陸羽街道上の人取橋周辺で衝突、激戦となった。

とくに人取橋付近は一大乱戦の場となった。本陣と成実陣との間が戦場と化したので、孤立した成実は死を覚悟して背面から敵陣に突入し、凄惨な戦闘となった。しかし、佐竹氏出陣の留守を狙って、関東の江戸氏や里見氏が策動したため、佐竹氏は常陸に帰国してしまった。合戦は両軍傷み分けという形で終結したが、政宗は連合軍の二本松救援という作戦意図を打破し、政宗恐るべしという畏怖の念を抱かせた伊達軍の戦略的勝利であった。

その後も政宗は精力的に領土拡張戦を続行し、天文十六年には大崎氏、翌年は"反伊達"の代表者たる葦名義広が、常陸の佐竹氏の後援によって伊達政宗の挑戦を受けてたった。両者はかねてより小競り合いを演じ、戦略工作を行ってもいた。そして、天正十七年(1589)六月五日、会津磐梯山麓の摺ケ原で伊達・葦名両雄は激突したのである。伊達二万三千騎、葦名一万六千騎と記録されている。

義広は須賀川に出陣していたが、猪苗代盛国の謀叛を聞き、会津に引き返してきた。須賀川から夜行軍で

約50キロの道をやってきた葦名軍と、午後に安子ケ島(福島県郡山市)を発って約25キロ進み、猪苗代で

休息していた伊達軍とでは疲労度が違った。葦名軍は善戦したが大崩れになって敗走、途中で日橋川を渡って

逃れようとしたが、橋が落されて居たため、溺死する者も多く出た。

・甲冑姿の伊達政宗肖像

政宗の蹉跌

伊達軍は会津の黒川城付近まで田舎道を追撃し「士卒一人トシテ刃ニ血ヌラザル者ナシ」という大勝利で、討ち取った首級は二千五百を数えた。伊達氏の圧勝であった。敗戦後、葦名義広は主城の黒川城を逃れて白河氏を頼り、のちに生家の佐竹氏に帰り、葦名氏は滅亡した。

続いて二階堂氏・石川氏・岩城氏などを攻めて平らげた。かくして、伊達政宗の武威は昇天の勢いを示し、奥州をほぼ平定するに至った。天文十七年のことであった。ところが、ここに、大きな障害が政宗の前に立ちはだかった。

すなわち、信長の横死後、天下人への道を突き進んだ豊臣秀吉が小田原攻略戦を進め、奥州の大名にも参陣をうながしたのである。政宗は秀吉何するものぞの気概を示したが、重臣の片倉小十郎などの諌言などもあり、ついに秀吉のもとへ参陣するに至った。しかし、ここに至るまで、葦名氏との合戦など秀吉の命を無視していた伊達政宗であれば、命がけの決断であった。そして、まさに薄氷を踏むという言葉にふさわしく、危ういところで、命はもとより本領を安堵されたのである。

|

|

それ以後、政宗は豊臣政権下の大名として、不屈の闘志を見せながら、さまざまに難局を乗り越え、仙台藩主として近世に生き続けることとなった。かれの残した「馬上少年過ぐ」の詞は、晩年の政宗の心境をあらわして余りあるものといえよう。

●さらに詳しい情報にリンク

■参考略系図

・『尊卑分脈』を底本に、『寛政重修諸家譜』、『姓氏家系大辞典』、新人物往来社『伊達政宗のすべて』、戦国大名系譜人名事典』に所収の系図などを併せて作成。

|

|

|

応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋

二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…

|

|

戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。

その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。

|

|

日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、

乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。

|

|

安逸を貪った公家に代わって武家政権を樹立した源頼朝、

鎌倉時代は東国武士の名字・家紋が

全国に広まった時代でもあった。

|

|

人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。

なんとも気になる名字と家紋の関係を

モット詳しく

探ってみませんか。

|

|

|