浅井氏

三つ盛亀甲

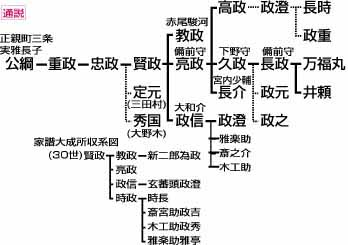

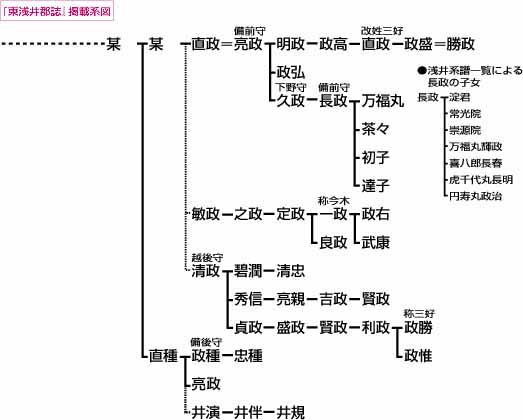

(藤原氏の子孫か?) |

|

浅井氏の出自については、一般に三条公綱落胤説というものが流布している。これは、正親町三条実雅の長子公綱が嘉吉年間(1441-44)、勅勘によって京極氏に預けられ、その所領浅井郡丁野村に蟄居中に一子をもうけ、公綱の帰洛後京極氏に仕えて浅井重政を名乗ったというものだ。

まず、嘉吉年間以後、はじめて浅井氏を称するようになったということについては、建保三年(1215)の銘とともに浅井氏の名のある長福寺本尊薬師如来背銘、寛喜三年(1231)の年号を持つ円満寺の古鐘銘にも浅井氏の名賀みえることによって否定される。

まず、嘉吉年間以後、はじめて浅井氏を称するようになったということについては、建保三年(1215)の銘とともに浅井氏の名のある長福寺本尊薬師如来背銘、寛喜三年(1231)の年号を持つ円満寺の古鐘銘にも浅井氏の名賀みえることによって否定される。

実態は下剋上によって守護京極氏の座を奪い、成り上がりによって戦国大名化した浅井氏が、その出自をたまたま流寓の貴紳に求めただけで、東浅井郡の郡名が示すように、その地の郡司クラスの後裔であろうと考えるのが妥当のようだ。浅井氏が資料的に明確になってくるのは、亮政からで、この亮政と子の久政、孫長政を浅井三代の名で呼んでいる。

ところで、亮政は浅井氏の嫡流ではなく、浅井直種の子である。浅井惣領家直政に女子一人しかなかったため、それと結婚して浅井の惣領家を継いだ。久政は『浅井三代記』には暗愚な武将として描かれているが、その実、領内の用水争論を調停するなど、戦国大名の基盤を作っていったのである。

その子長政の代になって、それまで江南六角氏の傘下に置かれていた状態を脱して自立し、それまで六角義賢の"賢"の字をつけて賢政といっていたのを長政と改称している。永禄四年のことであった。

浅井氏は、大永三年から始まる江北の国人一揆によって守護を交替させ、ついに大永五年には国人一揆の盟主

浅見貞則をも倒し、長政に至って、戦国大名化し、小谷城を本拠に北近江に武威をふるった。さらに

信長の妹お市も方を娶り、同盟関係を結んだ。しかし、越前朝倉氏との関係から信長に背き、

姉川の合戦を経て、天正元年八月に滅亡した。

|

|

・冬枯れの小谷を訪ねた。浅井氏の居城であった小谷城址から、浅井氏の菩提寺であった小谷寺を巡る。前日の雪のため、小谷城への登山は次ぎの機会に譲り、姉川古戦場跡に向う。こちらも一面の冬景色で、浅井軍と織田軍が激突したという田の北方に小谷城が見えた。合戦に敗れた浅井勢が、小谷城を目指して北走する幻が見えるような風景であった。

→ 小谷城址に登る

|

|

■参考略系図

|

|

応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋

二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…

|

|

戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。

その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。

|

|

地域ごとの戦国大名家の家紋・系図・家臣団・合戦などを徹底追求。

|

|

日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、

乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。

|

|

|