大石氏

銀杏の二葉

(清和源氏義仲流) |

|

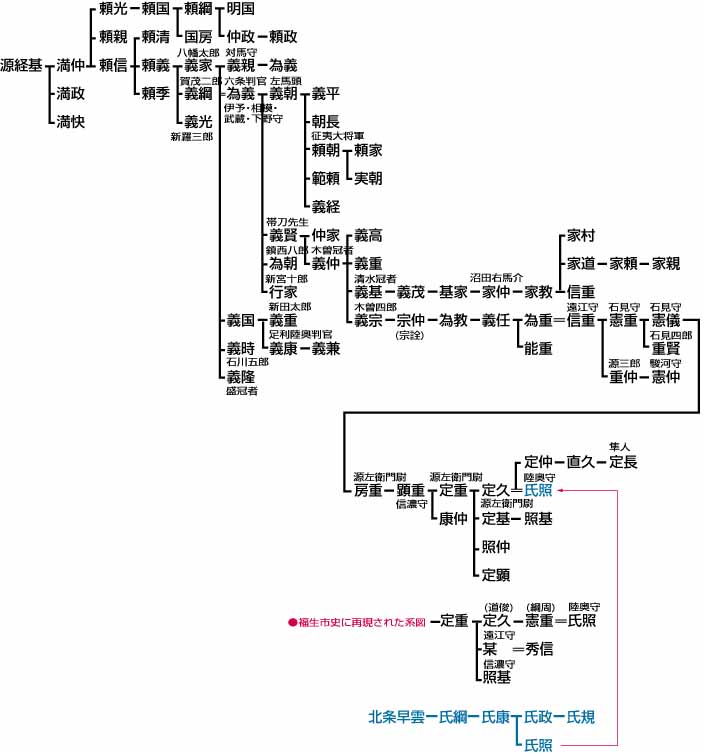

始まるとされ、のちに信濃へ移り鎌倉時代末期に至ったという。大石氏の系図は鎌倉末から南北朝期にけけの記事が詳しく、当時の家督は信重であった。また、南北朝時代以前の系図の記述には、仁科・三富・諏訪・風間といった信濃国の武士との姻戚関係がみとめられ、大石氏が信濃出身の武士であったことをうかがわせている。

さらに、禅僧万里集九の漢詩文集『梅花無尽蔵』巻六に収められた「万秀斎詩序」に、「武蔵国の長官の本営に勇気と力のある秀れた家臣がいる。これを大石定重といい、木曽義仲の十代の子孫である。武蔵国の二十余郡はすべて掌握している。その忠節は日を重ね、終始一貫している(後略)」と、みえている。これからも十五世紀末には、大石氏が木曽義仲の後裔と認識されていたことがわかる。

関東の政治体制

鎌倉幕府の滅亡後、鎌倉には関東支配を室町将軍から委任された鎌倉公方がおかれ、それを補佐する管領がおかれた。公方の初代は足利尊氏の弟直義で、ついで尊氏の嫡男義詮、義詮が将軍職を継ぐと弟の基氏がその職を努めた。基氏以後、かれの子孫が関東公方職を世襲した。一方、管領職は、初め畠山氏が公方の執事としてその職にあたったが、畠山氏没落後は上杉氏が世襲した。

ところで、室町時代の守護は、南北朝の動乱のなかで、鎌倉時代の守護よりも強い権力として地域に君臨した。それは、戦乱を乗り切るため、より多くの権限を集中させることで国内の支配を強めていった結果であった。さらに、本来は国守の下にあった国衙機構をも吸収し、一宮などの有力寺社に関与することで、国内の段銭・夫役徴集権も掌握した。また、使節遵行といって荘園や在地領主にまで直接介入することもあった。しかし、守護は在京を原則とし、ふだんは都に屋形を構えて将軍に仕えた。関東の守護は在鎌倉によって公方に奉公した。いずれにしろ、守護は補任された領国に常駐していなかった。

守護に代わって領国の政治にあたったのが守護代であり、守護代は幕府や守護の命令を現地に伝え、あるいは守護に代わって実質的な領国支配の任にあたった。当然、守護代には守護から厚い信頼を受ける部下か、現地の有力な領主が任命されることが圧倒的に多かった。

大石氏で公文書に初めて名を表すのは大石能重である。応永三年「隼人佐能重」なる人物が能憲の指示により武蔵国比企郡竹沢郷の所領を藤田氏へ渡す命令書を発している。この文書は守護代が出したものである。能重は武蔵守護である上杉能憲に仕え、名乗の能重は能憲から一字を賜ったものと思われる。さらに能重は、上杉氏が守護に任じられた武蔵・上野・伊豆の守護代を務めている。 同じころ、康暦元年(1379)上杉憲方のもとで大石遠江入道が武蔵守護代としての任務を果たしており、至徳三年(1386)まで武蔵の守護代についていた。

大石氏の登場と台頭

さて、大石氏は上杉氏の守護代として歴史上に姿をあらわしたが、それは系図からみて南北朝時代の信重あたりである。そして、系図にみえる信重の略歴は、木曾家教の三男として正慶三年(1334)に生まれ、大石為重の養子となり、貞和年間(1345〜49)に関東管領上杉憲顕に仕えた。そして、観応二年(1351)に新田義貞の子義宗が上野国で挙兵したとき、上杉軍の先陣として笛吹峠で新田軍と戦った。戦後、その戦功として、延文元年(1356)に入間・多摩両郡内に十三郷を与えられ武蔵国目代職に補任された、というものである。

今日まで残された信重関係の古文書には「大石遠江入道」などの名で登場し、武蔵国守護の上杉憲方や憲実からの命令を下位の者へ伝達する文書が多いことから、信重は武蔵国の守護代を務めていたようである。しかし、先述のように能憲に仕えて武蔵・上野・伊豆の守護代を務めた能重がおり、信重と能重とは同一人物とは考えられない。また、信重の在世期間は九十年間で、当時にあって珍しい長寿の人物であった。とはいえ、南北朝期における大石氏の行動が信重ひとりの行動と考えるには、疑問が残るといえよう。加えて、信重とするのは系図のみで信頼できる文書には信重の名は一切あらわれていない。

守護に代わって在国して政治一切を取り仕切る守護代を、大石氏はどのような経緯で務めるようになったのだろうか。ひとつに、信濃から出て上杉氏に仕えて信任を得るようになったとする説、もうひとつには、もともと武蔵に居を構えていた武士であったとする説とがある。結論的には大石氏は武蔵以外の国から入ってきたと考えられる。それは、能重・信重が武蔵・伊豆・上野の守護代を同時に行っており、これは在地性が薄い武士でなければ務まらないものである。在地性の強い武士であれば、自分と関係のない国の支配を引き受けたとは思えなし、現実的に困難なことであったろうと思われる。

また、能重・信重らの活動が顕在化してくるのは、応安元年(1368)に武力蜂起した平一揆が鎮圧された直後であることも注目される。平一揆は河越・高坂氏を中心とした武士団で、河越氏は鎌倉初期より武蔵国の「留守所総検校職」を保持していた。この役職には国内武士団の統率権が含まれていた。平一揆は「観応の擾乱」に際し尊氏に加担して勢力を伸ばしたが、擾乱に直義方の中心勢力であった上杉氏が管領職として勢力を振う鎌倉府に対抗して滅亡、河越氏が有していた権限は上杉氏の手中におさめられた。

信重が入間郡・多摩郡で所領を与えられたとする系図の所伝は、多摩に多く存在する国衙領、入間郡にあった河越氏らの旧領を与えられたことを示したものかも知れない。さらにいえば、信重は大石氏へ養子に入ったとされているが、実は、国衙の在庁領主との縁組をそのように書き記したものとも想像できる。そして、大石隼人佐能重と大石遠江入道(信重?)は同時期に武蔵・伊豆・上野の守護代をつとめて、上杉氏の権力基盤を固めることに尽力した。二人がどのような関係かはわからないが、上杉氏が分流していくなかで、大石一族も分派していったのだろう。

関東の戦乱

遠江入道信重のあとは遠江太郎憲重が継いだが、憲重と記した文書はなく系図に憲重とあるばかりである。憲重の時代、下野における大石隼人佑の活動が知られ、隼人佑はのちに石見守と名乗っていることから、能重の後継者にあたる人物であったと考えられ、その後もさまざまな文書に石見守系の人物が散見し、大石氏の分派活動が確認できる。

さて、憲重は山内上杉憲基に仕えた。関東公方に持氏が就任すると、管領犬懸上杉氏憲(禅秀)と対立するようになり氏憲は管領を辞任した。この辞任は持氏の専制を戒める気持ちもあったようだが、持氏はただちに憲基を新管領に任命した。この持氏の態度に憤った持氏は、応永二十三年(1417)与党を結集して兵を挙げ持氏を攻撃した。禅秀の挙兵に際して管領上杉憲基の下へ集まった軍勢は、長尾出雲守・大石源左衛門らであった。源左衛門は大石氏嫡流代々の名乗りで、このときの源左衛門は憲重であった。

憲重は下総や武蔵などの守護代を務め、正長二年(1429)に没した。あとを継いだ憲儀は上杉憲実に仕え、父憲重と同じく武蔵国守護代として活躍した。禅秀の乱を鎮圧したのち、持氏は禅秀に加担した関東諸将を討伐した。さらに、京都扶持衆とよばれる幕府寄りの諸将も討伐し、みずからの専制体制の確立に狂奔した。

管領上杉憲実は、持氏の行動が幕府との対立に発展することを危惧して再三に渡って諫言を行ったが持氏は聞き入れることはなかった。かえって持氏と憲実の間は険悪となり、永享九年(1437)持氏が信濃への出兵を計画したとき、実は憲実討伐の出兵であるとの噂がたち両者は一触即発の危機を迎えた。事態の収拾策として、持氏は直臣の一色氏らを三浦へ移させ、管領方の大石憲儀と長尾景仲の処分を求めた。このことから、大石氏が長尾氏とともに反持氏派の中心人物であったことが分かる。翌十年、持氏と憲実の対立は武力衝突となり、「永享の乱」となった。幕府は憲実を支援して乱に介入し、敗れた持氏は捕えられて鎌倉の永安寺に入った。このとき、永安寺を警固したのは上杉持朝・千葉胤直、そして大石憲儀であった。

永享十二年、持氏の遺児春王丸と安王丸が結城氏朝に擁立されて挙兵すると、持氏恩顧の関東諸将はこれに加担して結城城に集結した。持氏の重臣であった野田氏は古河城へ立て籠り、さらに野田氏の家臣らは野田城に集まり上野方面への進出を図った。このとき、上野守護代の任にあった憲儀は、国内の一揆に号令をかけて野田城攻めを行おうとしたが、一揆は動かなかった。やむなく憲儀は自分の手勢だけを率いて野田城を攻撃し陥落させた。一方の結城城の総攻撃には、大石石見四郎・同源左衛門尉が参加していた。憲儀は結城合戦の最中に陣没したようで、大石勢は憲儀の弟重賢と思われる大石石見四郎が、ついで嫡子源左衛門尉房重が率いて攻城軍に加わったようだ。そして、憲儀の死とともに武蔵国目代・守護代の地位は長尾景仲に移り、大石氏の勢力にも翳りが見えるようになってきた。

打ち続く戦乱

結城合戦後、関東は上杉氏を首班として戦後処理が行われた。しかし、上杉氏の専制を快しとしない諸将たちは関東公方を主とする鎌倉府の再建を幕府に願った。その結果、持氏の遺児で唯一残っていた千寿王丸が赦され、成氏と名乗って関東に下向し鎌倉府が再興された。ところが、新公方となった成氏と管領上杉憲忠とが対立するようになり、享徳三年(1455)持氏は憲忠を殺害したことで「享徳の乱」が起こった。

享徳四年、成氏は武蔵府中に陣を構えた。これに対して上杉方は扇谷上杉顕房・犬懸上杉憲顕・長尾景仲らが上野・武蔵に軍勢を引き連れて南下した。そして、両軍は分倍河原で衝突、激戦を展開した。合戦は翌日まで続き、次第に上杉勢は劣勢に立たされ上杉顕房・憲顕は負傷のうえ自害、長尾景仲は遠く常陸まで退却を余儀なくされた。大石氏では房重・重仲がそろって戦死し、大石一族は大打撃を受けたのである。以後、上杉方では長尾景仲が中心となって勢力回復につとめるが、大石氏の活動はほとんど知られない。

房重・重仲の戦死がいかに大きな打撃となったかがうかがわれる。その後、大石氏が登場するのは十六年後の文明三年(1471)のことである。この年、上杉勢は成氏の居城古河へ大攻勢をかけ、各地で公方方の城を攻略した。大石氏は立林要害の攻撃に参加し、将軍足利義政から感状を受けた。感状の宛名は大石源左衛門尉・同隼人佑・同新左衛門尉で、源左衛門尉は房重のあとを継いだ顕重で、大石氏は顕重が成長したことでようやく勢力を回復することができたのであった。

これより先の長禄二年(1458)、顕重は居城を鎌倉街道の脇道である秩父道の武蔵高月へ移している。その前年に扇谷上杉氏は河越・岩付・江戸城を築いて古河公方に対抗していることから、大石氏の高月移動もそれに応じたものであろう。ここに至って、上野・武蔵・伊豆の守護代をつとめてきた大石氏も、本拠を武蔵国多摩郡に定め、地域的領主としての基盤を固めるようになったのである。

勢力の拡大

顕重が大石氏の勢力回復を果たしたとはいえ、大石一族は顕重のもとに結集していたわけでもなかった。文明八年(1476)長尾景色春が管領上杉顕定に叛して挙兵すると、多くの国人領主が景春に加担して、上杉氏の陣営は深刻な打撃を受けた。この事態に扇谷上杉氏の家宰である太田道灌は、叛乱軍の鎮圧に転戦した。一方、この乱に際して大石氏は、一族に景春に加担する者も出るなどして去従は微妙であった。しかし、有力な一門が景春派に加わったことで、この乱を通じ顕重は一門に対する統制を強めることができた。つまり、この動乱を乗り切ったことで、源左衛門尉系大石氏が一門に対する主導権を発揮することができるようになったのである。

景春の乱が一時終熄した文明十四年、幕府=上杉方と古河公方との和睦が成立して、長い間関東を覆った戦乱は一応の終結をみせた。ところが、それから四年後の文明十八年、扇谷上杉定正は太田道灌を殺害した。道灌殺害の理由は明確ではないが、享徳の乱・景春の乱に活躍した道灌の名声が上がったことで扇谷上杉氏の勢力が拡大し、それを危惧した山内上杉顕定が定正を挑発して道灌を殺害したのだともいう。また、幕府=上杉方と古河公方との和睦が山内上杉氏の主導で行われたことに定正は不満を持ち、景春の乱によって道灌と顕定とが接近したことも許せなかったのだともいう。いずれにしろ、扇谷上杉氏と山内上杉氏は道灌殺害を引き金として武力衝突し、「長享の大乱」と呼ばれる長い内部抗争を繰り広げることになる。この乱に際して大石氏がどのような行動をとったのかは分からないが、山内上杉氏の家臣である以上、顕定に従って各地に戦ったものと想像される。

このころ、京都聖護院門跡の道興が関東を歴訪し、大石信濃守の館に宿泊した。この信濃守は顕重と思われる。また、万里集九が京都の「応仁の乱」を避けて、近江・美濃・尾張各国に遊び、文明十七年(1485)太田道灌の招きに応じて江戸に赴き、以後、長享二年(1488)まで関東に滞在した。かれは道灌から江戸城内の一隅に宿舎を提供され、それに梅花無尽蔵と命名し、この名はまたかれの漢詩文集の書名ともなった。その『梅花無尽蔵』のなかに、大石定重の館を訪れ乞われて館内の亭を万秀斎と命名したことが記されている。その序文によると依頼したのは定重で、定重は顕重の嫡子でありすでに元服して独立していたようだ。そして、定重の城は景勝の地にあり、領内がよく治められていたとも記している。

永正二年(1505)扇谷上杉朝良が降服して長享の乱は終わったが、今度は古河公方家内部で政氏と高基父子の争いが始まった。管領上杉顕定の調停によって内紛は一時おさまったが、越後に出陣した顕定が戦死したことで、山内上杉氏内部に後継者をめぐる内紛が起った。まさに関東は、乱が乱をよぶという慢性的な戦乱状態にあった。この状況を捉えたのが新興の伊勢宗瑞で、宗瑞は扇谷上杉氏の家臣上田政盛を支援して権現山で挙兵させた。顕定の子憲房は扇谷上杉朝良と共同して権現山の攻撃にあたり、その軍勢のなかに成田下総守・長尾勢らとともに源左衛門定重が加わっていた。権現山は上杉軍の攻撃によって陥落したが、このころから伊勢宗瑞の武蔵侵攻は本格化してくるのである。

定重は、永正十三年びに相模三浦氏が北条早雲に敗れ去った直後で、高月城では防備に不安があるとして、永正十八年(1521)加住丘陵でも一段と広大な地域に複雑堅固な構造をもった滝山城を築いて根拠地をそこに移した。

その後、後北条氏の勢力は拡大を続け、それを阻止せんとする管領山内上杉憲政は天正十四年、扇谷上杉朝定と結んで河越城を攻撃した。これに古河公方晴氏も加わり連合軍は八万と称される大軍となった。この合戦に定重の子定久は上杉軍に属して参陣した。翌十五年、北条氏康の率いる後北条軍の決死の夜襲によって連合軍はまさかの敗北を喫し、扇谷朝定は戦死、山内憲政・古河公方晴氏らはそれぞれの居城に逃げ帰った。

小田原北条氏の傘下に入る

河越合戦における敗戦をきっかけとして、大石氏は後北条氏の軍門に降り氏康の二男氏照を養子に迎えて滝山城を譲り、自らは戸倉に蟄居したのである。以後、大石氏は後北条氏の麾下に組み込まれることになった。すなわち、大石氏は上杉氏の重臣時代以来の権力基盤をそのままに、後北条氏の支配に奉仕する存在となったのである。しかし、永禄三年(1560)上杉憲政を擁して関東に出陣してきた長尾景虎の陣営に大石石見守が加わっている。このとき、景虎が記録させた『関東幕注文』には、岩付衆に把握され「一てうのは二葉」を幕紋としていたことがみえている。この石見守は庶流大石氏で嫡流と袂を分かち、太田氏らと結んで後北条氏に抵抗していたようだ。

結局のところ、大石氏は自立した戦国大名になりえなかった。これは、大石氏の経済基盤が関東管領上杉氏を通して任された鎌倉公方の料所であったようで、これを基盤に独自の領域支配を展開するまでには至らなかった。また、軍事的基盤としての、南武州一揆の支配についても、同時代の戦国大名がさかんに試みていた国人の直属家臣団化を実現できなかったことに求められよう。後北条氏に属した大石定久の一族からは氏照の奉行人となり、下総国関宿城代となったもの、伊豆国獅子浜城を守ったものなどがいる。

ところで、戸倉城に隠居した定久は、その十年後に自刃して果てたという。しかし、これは大石氏の事蹟が後北条氏によって塗替えられていくのを惜しんだ人々が、定久を悲劇の主人公に仕立て上げた作り話であり、定久は戸倉城にあって天寿を全うしたものと思われる。とはいえ、定久の政治的立場は、後北条氏に降り名跡を養子氏照に譲った時点で終わったといえよう。戦国乱世に身をおいた定久の晩年は、時代の激動とは別に静かなものではなかっただろうか。

大石氏の名跡を継いだ氏照は、大石姓を名乗ったこともあるが、普通、北条陸奥守氏照で通っている。初め滝山城主であったが、のちに八王子城主となり、さらに天正年間からは下野国栗橋城主をも兼ね、後北条氏の北関東制圧における司令官的立場として活躍した。天正十八年(1590)の小田原城開城ののち、兄北条氏政とともに切腹して生涯を終えた。後北条氏没落後の大石氏は、定久の実子定仲と養子定勝が、八王子千人同心として大久保長安に仕え、以後同地に土着したという。

【参考資料:福生市史/所沢市史/大石氏の研究/蜂矢敬啓氏の文章(歴史と旅-第23巻9号) ほか】

■参考略系図

|

|

|

応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋

二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…

|

|

戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。

その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。

|

|

日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、

乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。

|

|

日本各地に割拠した群雄たちが覇を競いあった戦国時代、

小さな抗争はやがて全国統一への戦いへと連鎖していった。

その足跡を各地の戦国史から探る…

|

|

人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。

なんとも気になる名字と家紋の関係を

モット詳しく

探ってみませんか。

|

|

どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、

どのような意味が隠されているのでしょうか。

|

|

約12万あるといわれる日本の名字、

その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。

|

|

|