色部氏

竹輪に三つ筍

(桓武平氏秩父氏) |

|

桓武平氏秩父氏の流れを汲む。すなわち畠山重能の子で畠山重忠の弟重宗の後裔にあたる。というが、同じ桓武平氏でも秩父氏の流れが正しいようだ。

平家が没落して鎌倉時代になると、幕府の成立に功のあった武士たちに恩賞として土地が与えられた。越後国には、蒲原郡の奥山庄に三浦和田一族が地頭職に補任されて入部し、小泉庄には平姓秩父氏が地頭職として入部した。小泉庄の「本庄」の地頭職を与えられたものがのちに本庄氏を称し、「加納」の地頭職となったものがのちに色部氏を名乗った。秩父氏の小泉庄入部の時期は必ずしも明確ではないが、奥山庄の三浦和田氏と同様に、鎌倉幕府創業期のことであったろうと推測されている。

色部氏を称するようになったのは、建長年間(1249~55)の史料にすでにみえていることから、かなり早い時期であったと推測される。『古案記録草案』という記録によれば、小泉庄「加納」の地頭となったのは色部氏の祖にあたる為長の祖父光長という人物であり、居住地色部の地名をもって色部氏を称したことになっている。桓武平氏の「系図」には光長の子季長、次いで行長がみえ、行長には「号小泉左衛門」とあり、行長が小泉庄の地頭であったことは間違いのないことであろう。

そして、為長と行長とは兄弟で、かれらのときに実際に小泉庄に来住したと考えられる。為長から以後、公長・忠長・長信・長綱と継承して、遠江守長倫の時代になると牛屋・宿田・飯岡などの庶家を独立させている。この長倫のときに鎌倉幕府の滅亡に遭遇し、色部氏は歴史の表舞台に登場してくるのである。

南北朝期の色部氏

元弘三年(1333)、鎌倉幕府が滅びると、長倫は後醍醐天皇方に立って、合戦忠節を致すべきことを申し出て許されている。この行動は当時の武士階級全体がそうであったように、自己の所領を全うするためのものであった。

建武元年(1334)、長倫は一族の本庄持長・大河将長らと戦い、持長の城を破り大河氏の大河樺沢城も攻め破った。この戦いにおいて、鎌倉初期の入部以来の宗家である小泉本庄の本庄氏と敵対するまでの力を色部氏が蓄えるに至っていたことが知られる。

建武二年、「中先代の乱」を契機に足利尊氏は後醍醐天皇に叛旗を翻し、半世紀にわたる南北朝の内乱が始まった。色部氏は尊氏に属して、隣接する荒河保の南朝方河村氏と岩船宿で戦った。その後、病を得た長倫は後事を妻に託して死去、家督は長忠が継いだようだ。というのは、乱世のためか長忠への公式の譲状が伝存していないのである。

やがて、時代は南朝の頽勢に傾き、室町幕府体制が確立していった。越後国は守護に任ぜられた上杉氏の守護領国化していき、国内武士の動向も時代の流れとは不可分の関係になっていった。しかし、阿賀野川以北の武士たちは守護政権から独立する傾向を持ち続け、守護の下にはなかなか服属しようとはしなかった。

色部氏は重長の代に「結城合戦(1440)」に参加して戦功をあげ、将軍義教から感状を受けた。次の昌長は、長禄三年(1459)、本庄時長とともに上州に出陣して戦い将軍義政から感状を受けた。しかし、このときは越後守護上杉房定の指揮下で参戦し、感状も房定の推挙によって将軍家から下されたものであった。また、文明年間(1469~86)色部氏は一族の飯岡氏と領地紛争をひきおこし、守護上杉氏の裁定によって飯岡の領地を手中に収めている。これらのことから、色部氏は守護権力への服属関係を緩やかながら持っていたことがうかがわれる。しかし、これをそのまま色部氏の守護への臣従と断定することはできないようだ。

長尾為景の下剋上

越後の戦国時代は、長尾為景の下剋上である「永正の乱(1507)」で始まったとするのが定説である。永正の乱とは、守護権力を確立した越後の名君房定のあとを継いだ房能に対して、守護代長尾為景が起したクーデターである。

房定は守護に対立する守護代長尾邦景・実景父子を追放し新たに近臣の長尾頼景を守護代に任じ、関東の戦乱には管領上杉氏を支援しながら主導的立場で臨み、国内の政治にも意を用いて検地を行うなどして守護上杉氏の全盛時代を現出した人物であった。そのあとを継いだのが房能で、房能もまた守護権力の強化を推進し、それがそのまま成功していれば守護大名から戦国大名へと飛躍できるはずであった。しかし、房能は気位が高く、加えて関東の戦乱に出陣して疲弊していた国人たちの窮乏を思い遣ることもなかった。また、かれの政策である守護権力の強化は、そのまま守護代長尾氏・国人領主たちの既得権を脅かすものであり、越後の諸将は房能への不満を募らせていった。

永正三年(1506)越中に出陣していた守護代の長尾能景が戦死し、為景が守護代となったことで事態は大きく動いた。能景は不満があるとはいえ守護に従順であったが、為景はみずからの不満と野心を押さえるような人物ではなかった。為景は房能と折り合いの悪い養子の定実に近付き、一方の房能も為景・定実を除こうと図った。そして、永正四年定実を擁した為景は房能排斥の兵を挙げたのである。房能の呼び掛けに応じる国人領主たちは少なく、追いつめられた房能は実兄である関東管領顕定を頼って越後からの脱出をはかった。しかし、為景の追撃を受け天水の戦いで敗れ討死をとげた。まさに、守護に不満をもつ国人領主らを糾合した為景の勝利であり、下剋上そのものであった。

しかし、すべての国人たちが為景に加担したというものでもなく、色部・本庄氏ら揚北衆とよばれる下越の国人の多くは房能に呼応した。このときの色部氏の当主は昌長で、昌長は本庄時長・竹俣清綱らとともに房能敗死後も為景と対立を続けた。これに対して同じ揚北衆である中条・築地氏らは為景に属して、色部氏らを攻撃、昌長は平林要害に立て籠ってこれに抗戦した。そして、昌長らは殺された房能の兄顕定に救援を求めた。

顕定は越後に兵を進めたが、長尾景春の乱の影響もあって活発な軍事行動を行わなかった。そして永正五年、昌長が立て籠る平林要害は中条氏らの攻撃によって陥落してしまった。顕定と息子の憲房が関東勢八千を率いて本格的に越後に進攻してきたのは、そののちのことであった。

関東軍の越後進攻

顕定軍に上田長尾氏・平子氏らが味方したため、敗れた為景と定実は越中に落ちていった。顕定は上・中越を制圧し、戦後処理にあたったが為景に加担した国人らの領地を没収、あるいはとらえて首を斬るなどしたため、顕定に対する恐怖と怨嗟の声が越後国内に蔓延していった。

その後、佐渡に渡り態勢を立て直した為景らは蒲原津に上陸して顕定に対する巻き返し作戦に出た。対する顕定に従う越後の諸将は少なく、顕定は関東勢を分散して為景勢と対峙するというまずい作戦もあって、次第に為景方の優勢となっていった。加えて、関東では小田原北条氏が台頭するなどしており、ついに顕定は越後から関東へ引き揚げることに決した。ところが、上田長尾氏が為景方に通じたため、上田庄長森原で追撃する為景勢に捕捉され一戦を交えたが敗れて討死を遂げた。

かくして、為景と定実は危機を克服し、幕府から定実は守護に為景は守護代にそれぞれ任ぜられ、為景と定実の政権が発足した。以後、為景に対立していた色部氏らも誓書を出すなどしてつとめて為景と事を構えようとはしていない。ここにおいて越後は一応の平穏をみせたが、政治の実権は為景が握っていて定実は守護とは名ばかりの飾り物に過ぎなかった。定実はその事態を打開するため、実家の上条上杉定憲を恃んで為景排斥の兵を挙げたが敗れて幽閉されてしまった。

以後、為景が実質的な国主となり、越中に出陣するなどしてその威勢を振るった。しかし、為景政権の度重なる軍役は国人らの財政を圧迫し、次第に為景への不満が高まっていった。これを察した上条定憲は享禄三年(1530)ふたたび為景排斥の兵を挙げた。しかし、揚北の国人たちをはじめ上条氏に加担する国人は少なく、幕府の仲裁もあって「上条氏の乱」は為景方の勝利に終わった。享禄四年に揚北、刈羽の諸将十八名が連盟して壁書を作ったが、そこには、中条藤資・本庄房長らとともに色部憲長も加わっている。その後、ほどなく勝長が父憲長のあとを継いで平林城主となっている。

為景の専横に不満をもちながらも多くの国人たちが為景に従ったのは、為景が幕府を後楯にしていたことが大きかった。ところが、幕府内の政変で為景と近かった細川高国が敗れ、にわかに為景の権勢にも翳りが出た。これを好機と捉えた上条定憲は、天文二年(1533)三たび為景に対して兵を挙げた。色部勝長は後楯を失った為景を見限り、上条方に加わって蒲原津を守備した。さらに長尾一族の上田長尾房長らも上条方に加わったため、事態は次第に為景方の不利へと推移していった。天文五年、上条方の宇佐美・柿崎氏らが府中へ進攻したが為景勢によって敗れた。しかし、すでに為景は四面楚歌のなかにあり、この勝利も防衛を果たしたに過ぎないもので、ついに為景は家督を晴景に譲って隠退した。

晴景は定実を守護に復活させ、妹を上田長尾房長の嫡子政景に嫁がせるなどして事態の収拾にあたったため、次第に乱は終熄していった。そして、最後まで抵抗を続けた色部勝長も晴景に帰属したことで揚北も平穏を取り戻した。

越後の戦乱

同八年、揚北衆の中条藤資が守護定実に養子を迎えようとしたことで越後はふたたび内乱となった。すなわち、定実には男子がなく外曾孫にあたる伊達稙宗の子時宗丸を迎えようとしたのである。ところが、時宗丸の母は中条氏の妹であり、養子の一件で中条氏の勢力が強大化することを嫌った色部勝長らの揚北衆は養子反対の立場を示した。色部氏らは同じく府中にあって養子縁組みに反対の晴景と結んで、伊達=中条連合勢と対立したのである。

対立は武力衝突となり、伊達=中条連合軍は本庄城や鮎川氏の大葉沢城を攻撃した。本庄房長は一族の小川長資や鮎川清長らの勧めで、出羽庄内の大宝寺氏を頼って態勢の立て直しを図ろうとした。ところが、房長の留守を狙って小川・鮎川氏らは本庄城を乗っ取ってしまった。これを庄内に向う途中で知った房長はただちに兵を返そうとしたが、憤激のあまり急病を発して陣没してしまった。まさに本庄氏家中における下剋上であり、まことに油断のならない時代であった。

本庄房長の急死によって、揚北では色部勝長が最も重要な役割を担うことになり、天文七年には稙宗に対抗して中条氏の城を攻撃するなど気を吐いた。天文九年、稙宗は岩城重隆に対して色部氏を討つために出陣すると伝え、応援を願いたいと申し送っている。ところが、それから間もなく稙宗は嫡子晴宗によって捕らえられ幽閉されるという事件が起こった。これは、時宗丸に伊達家中の選りすぐりの武士を付けようとしたため、伊達氏の勢力が衰えることになると危惧した晴宗が養子反対の立場を明確にし父を幽閉するという挙に出たのである。これに勢いをえた色部・本庄氏らは中条藤資を攻撃した。その後、稙宗は幽所から脱出し伊達家中は父子に分かれて「天文の乱」となり、それは南奥州の諸大名を巻き込む一大戦乱となった。色部氏らは晴宗に加担して、晴宗から感謝されている。この乱は以後十年間にわたって続き、奥州戦国史上に忘れられない事件となった。

この乱の背景には下剋上の風潮が横たわっており、宗家に対する庶家の自立化があった。それゆえに一筋縄ではいかない複雑で根深いものがあり、それが乱を長期化させたのである。それを裏付けるものとして、色部氏の庶流である色部中務少輔・色部大蔵少輔らが稙宗から書状を送られており、晴宗派の宗家色部勝長に対して庶流色部氏が稙宗派に加担していたことを示したものである。色部氏の家中も決して一枚岩ではなく、内部に不穏分子を内包していたのであった。

こうして、定実の養子の件は立ち消えとなり、失望した定実は守護職を投げ出して隠退したいと晴景に嘆いている。その後、勝長らの揚北衆は晴景の命令にも従わなくなり、春日山への参勤も行わず自立的姿勢を示すようになった。

長尾景虎の登場

この内乱状態に際して晴景は無力で、僧籍にあった弟を還俗させて景虎(のちの上杉謙信)と名乗らせ栃尾城主として揚北衆の押えとし、また中越の反対勢力の掃討にあたらせた。景虎はたちまち中越を平定し、その武名をあげた。この景虎に着目したのが晴景と対立する中条藤資で、これに高梨氏らが加担して景虎を新たな国主にしようと画策した。そして、景虎と晴景の対立となり、両派に分かれて戦いが繰り広げられた。その後、守護定実が調停に動き、晴景から譲りを受けた景虎が長尾氏の家督となった。

ところで、房長没後の五日目に生まれた本庄繁長は、天文二十年、父房長に叛いた小川長資を討ち取り本庄城に復帰した。このとき、繁長は鮎川氏も討ち取ろうとしたが、色部勝長が仲裁にたって繁長と鮎川氏との間を和解させた。その一方で勝長は色部氏内部における下剋上の芽をおさえ、色部家中の支配権の強化を図っている。

長尾景虎は定実を守護として奉じていたが、天文二十年(1551)定実が死去したことで名実ともに越後の国主となった。かくして、越後国内は景虎のもとに統一され、天文二十二年、景虎は上洛を果たして参内し天盃と御剣を賜るという栄誉に浴した。つづいて景虎は永禄二年(1559)に二度目の上洛を果たし、将軍足利義輝に謁見して「関東管領上杉憲政に協力してやってほしい」という御内書を頂戴した。憲政はすでに天文二十一年に小田原北条氏に逐われて景虎を頼って越後府中にあり、景虎は将軍から関東管領職を継ぐべき内示を受けたということになった

。この景虎の上洛を祝って越後の諸将は太刀を贈って祝賀し、そのときの記録が「侍衆御太刀之次第」である。これによれば、侍衆は上杉・長尾一門の「直太刀之衆」、国人衆・譜代の「披露太刀之衆」、景虎旗本の「御馬廻年寄分之衆」に分かれ、それはそのまま春日山城中における席次でもあった。色部勝長は、「披露太刀之衆」の第五位に列なり太刀を献上している。ちなみに、披露太刀之衆の筆頭は中条藤資で、第二位は本庄繁長であった。

謙信の戦いに従う

話は前後するが、弘治三年(1557)、越後の隣国信濃は武田信玄の侵攻にさらされ、村上・島津・高梨らの信濃の諸豪族はことごとく信玄に領地を侵食され、謙信に旧領回復の援助を願ってきたのである。ここにいたって謙信は、信玄と対決するため配下の諸将に動員を下した。このとき、色部勝長へも令状が下され、その内容は丁寧なことば使いではあるが勝長の出陣を強く促すものであった。謙信は越後を出陣して信濃の善光寺に着陣したが、武田勢はすでに退却していた。

一方で景虎は、関東を逐われた関東管領上杉憲政を庇護し、憲政の依頼を受けて永禄二年(1559)関東に兵を発し、翌年八月にはみずから兵を率いて関東に進攻した。勝長もこれに従って出陣して、牛屋・宿田・小島・田中ら一族を結集して横山城を占領して、一ヶ月にわたって同城を死守した。同四年、景虎は小田原城を包囲したが落城には至らず、その直後、憲政から上杉名字と関東管領職を譲られ上杉政虎(以下謙信で統一)と名乗った。そして、越後に帰ると席をあたためる間もなく、九月十三日、川中島に出陣した。この川中島の合戦は四回目の戦いといわれ、もっとも激戦となったもので、史上に名高い謙信と信玄の一騎討ちはこのときの戦いにおいてであったという。この合戦における勝長の奮戦は目覚ましく、戦後に謙信から有名な「血染めの感状」をもらっている。

永禄七年正月、武田信玄は北条氏康と共同作戦をとって、北関東の親上杉派の諸将を攻撃した。これに対し謙信は、雪に覆われた国境を越えて救援に駆け付け、氏康の誘いで叛旗を翻した小田氏治を討ち、一気にその居城を落した。ついで下野佐野城の佐野昌綱を攻撃し、手こずりはしたものの佐野城を落し昌綱を降した。佐野城攻撃には勝長も従軍して功があり、謙信から感状を授けられている。以後、勝長は佐野城将として、佐野城に在番した。六月になると北条氏康・氏政父子は、謙信の留守を突いて佐野城を攻撃してきた。このとき、城内にあった勝長は、昌綱とともによく防いで後北条勢を撃退した。

永禄九年、将軍足利義昭は謙信の武力をもって側近らの不服従を弾圧して秩序を回復しようと謙信の上洛を促した。このとき義昭は勝長にも書を送って、謙信の上洛が実現するように依頼している。このことから、この時期の勝長が京都においても一目おかれる存在であったことが知られる。翌十年になると、勝長はふたたび佐野城の守りについていた。ところが勝長の行動が、諸将と意見が合わなかったのか面白くない齟齬が起こり、そのことが謙信の耳に達したため、勝長はおおいに動揺したようだ。しかし、謙信はこれを察知し自ら起請文を入れて、勝長への信頼の動かないことを示した。このような謙信の処置は、家臣に対する信頼と温情を、時を移さず、かつ本人に直接顕示するものであり謙信の家臣統率の優れた一面を示したものといえよう。

永禄十一年(1568)、謙信の越中遠征の間隙をついて本庄繁長が武田信玄の誘いに応じて叛乱をした。この「本庄氏の乱」に際して、色部氏はもちろん本庄一族である鮎川盛長らも謙信側についたため、繁長は本庄城に籠城した。繁長の反乱は強烈であったが、翌年の春、伊達・葦名両氏の仲介で繁長は謙信に降り反乱は落着した。この戦乱のさなかの永禄十二年正月、色部勝長が死去した。跡をつぐべき弥三郎はまだ幼かったため、謙信は後見人を決めて色部氏家中の動揺を抑えている。

乱後の元亀二年(1571)、謙信は色部氏の忠節を賞して、府内における色部氏の席次を本庄繁長の上に据えることを約した。これによって、鎌倉以来、秩父平氏の宗家たる本庄氏と庶家である色部氏の地位は逆転した。しかし、このことは色部氏が本庄氏に比して、謙信政権への従属性を強めた結果であったともいえよう。

御館の乱

勝長から家督を譲られた弥三郎は謙信から、上杉家ゆかりの「顕」の一字を賜り顕長と名乗った。このように、顕長は謙信から重視されていたが、生来の病弱であったようで、惣領職にあった期間は短かったようだ。永禄九年には実弟惣七郎に長実の名を与えており、このころは父勝長が健在であったことから、これは惣領職を弟に譲るための手続きであったと思われる。長実はのちに長真と改めるが、以後、顕長に代わって長実が色部氏を代表する人物となる。

天正六年(1578)三月、上杉謙信が急死し、その跡目を争って景勝と景虎とが対立した。これに、謙信の遺臣たちが双方に加担して越後は内乱状態となった。「御館の乱」とよばれるもので、はじめ色部氏は態度を明らかにしなかった。しかし、家臣のなかには景虎派に属して動くものもいた。その後、色部長真はしぶしぶ景勝派に兵を送り、六月の御館近くの合戦で色部氏の家臣北目拾右衛門が活躍し、景勝から感状をもらっている。ところが、一方で七月の戦いにおいて同じ色部氏の家臣である垂水右近丞は景虎から感状をもらっているのである。七月の戦いには疑問が残されているが、これらのことは、このころの色部氏家中がばらばらの状態であったことを示している。御館の乱は結局のところ、景勝の勝利に終わり景勝が上杉氏の当主となった。

その後、織田信長の越中侵攻が急になり、天正九年になると色部長真は景勝に従って越中に出陣している。同年六月、御館の乱後の恩賞に不満をもっていた新発田重家が信長に通じて反乱を起した。長真は新発田氏に備えるため越中から帰国し、本庄繁長とともに新発田に出陣して城外の家屋を焼き払ったりしたが、重家に大きな打撃を与えるほどのものではなかった。

天正十年、織田信長は武田氏を滅ぼし、越中方面への進撃を一層強化するなど、着々と上杉氏を包囲しつつあった。そのようななかの六月、織田軍の進攻を阻止していた越中魚津城が落城し上杉軍の守将は一人残らず壮烈な戦死を遂げた。一方、信濃からは信長の武将森長可が越後に進撃を開始し、内には新発田重家の反乱が活発化し、文字通り景勝は滅亡の淵に立たされていた。ところが、京都本能寺で異変が起こり織田信長は死去した。海津城落城の前日のことであり、信長死去の報に接した信長の部将たちは兵を引き揚げたため景勝は一大危機を脱出することができた。

新発田氏の乱

信長が死去したとはいえ、新発田重家の意気は盛んであった。色部氏や本庄氏らは新発田氏と同じ揚北衆であり、それぞれの実力も拮抗していたことから、景勝の命令に対しても戦意は高くなかった。とくに色部長真は御館の乱のとき勝手に平林城に帰った過去があり、これを景勝から糾弾されやしないかと、内心に不安を抱いていた。さらに、新発田氏攻撃に本庄氏と出陣したときも、中途で兵を引き返すなどの事件を起していた。景勝はそのような長真に対して、帰郷したのは領内仕置きのためであり色部氏に別心はもっていない、速やかに戦陣に復帰するように促した。景勝のことばに発奮した長真は、新潟湊にあった新発田氏の舟を拿捕して、これを景勝に報じた。景勝はただちに書状を送ってその功を賞している。景勝にしても、まだ揚北の諸豪を自由に駆使できるほどには権力を確立していなかった。

十一年七月、景勝は色部氏の家臣須貝伊賀守を賞しているが、それは「色部氏の代官として参陣」したことを賞したもので、このころになると、国内が新発田氏を除けばすっかり景勝政権下に掌握され、景勝の領主権も強化されたことをうかがわせる。その後、色部氏は越中に出陣したようで、十三年、景勝は長真に越中在番の苦労をいたわる感状を与えている。翌十四年秋、新発田勢が築地城を攻撃したとき、色部勢はいち早く駆け付けてこれを撃退した。

新発田氏の乱に際して景勝は、その鎮圧を揚北衆の色部氏らにまかせきりではなくみずからも出陣したが、信州・北陸方面の作戦もあり全力を傾注して乱にあたることができなかった。しかし、十四年に上洛して、信長死後の中央政界に台頭した秀吉に謁見し、豊臣体制に位置付けられた景勝は本格的に新発田氏討滅を期した。翌年五月、新潟に着陣したが赤谷城主小田切氏の不穏な動きもあって一旦兵を引き揚げ、八月中旬ふたたび出陣し、九月赤谷城を落し、十月五十公野城、ついで同月末に新発田城を落して重家を斬った。

ここにまったく越後国内は景勝のもとに統一されたのである。色部長真が乱に際して何度か躊躇の態度を示したのは、長真の室は新発田重家の妹であったため、人情として余儀ないものであった。しかし、乱世にあってはそれも運命であり、翌十六年、長真は重家のために懇ろな供養を行っている。

新発田氏の乱でもっとも活躍を示したのは本庄繁長であったが、長真も途中で揺れ動いたとはいえ、繁長とともに乱に大きく貢献した。十六年、ふたたび景勝が上洛したとき、長真も供として上洛し朝廷より修理大夫に任ぜられた。修理大夫の号は以前から使用していたが、正式にこれを追認されたのである。また、長真は文武の精進も怠らなかったようで、鎌倉以来の軍法ならびに礼法の家として重きをなしていた小笠原貞慶と交渉をもち、小笠原の門弟として許され、それを他人に伝授することも許されている。

景勝政権下の色部氏

やがて、豊臣秀吉は天下統一に向けて大きく前進し、西国の雄薩摩島津氏を服属させると、天正十八年(1590)春、小田原北条氏討伐の軍を発し、七月に小田原北条氏が降服すると奥州計略に向かった。八月、会津に入った秀吉は「奥州仕置」を決定し、陸奥では伊達・岩城・南部氏ら、出羽では最上・戸沢・小野寺氏らの所領を安堵した。一方、小田原参陣を怠った大崎・葛西氏らは所領を没収した。ここに至って、百年間にわたって続いた戦国乱世は豊臣秀吉によって天下統一されたのである。

上杉景勝は庄内などを宛行われ、秀吉から検地を命じられた景勝は八月下旬に庄内に入り、小国・酒田・大宝寺・尾浦など出羽の要地に家臣を配して、秀吉の派遣した大谷吉継とともに庄内の検地にあたった。そして、九月初旬には大体その仕事を終えた。ところが、景勝らが帰国の途についた後の十月、奥羽各地に一揆が蜂起した。一揆勢の中核は奥州仕置で所領を失った武士たちであり、地の利をいかしたゲリラ戦術で討伐軍を悩ましたが、結局平定された。

一揆鎮圧後、仙北両郡は色部長真が奉行に任じられて管轄にあたった。長真は大森城に駐屯して景勝や大谷吉継の指図に従って経営にあたり、在地の武力を一掃するために刀狩を断行している。長真は本領を遠く離れた出羽大森城で新年を迎え、翌年二月に帰国を許された。色部長真の半年にわたる大森在番は景勝の命によるものであり、色部氏がついに大名上杉氏の一老臣として位置付けられたことを意味するものであった。

文禄元年(1592)、秀吉の朝鮮出兵に上杉軍の一員として長真も参加した。しかし、ほどなく長真は病を得て参陣を免除されたが病は癒えず、直江兼続に死後の色部家中の取りなしを依頼して九月に病没した。ここに色部氏の中世は終わりを告げたといえよう。長真の後を継いだ光長は幼少だったが直江兼続の支援を得て、ともかくも家を維持して慶長年間の激動を乗り切った。

慶長三年(1598)上杉景勝は会津転封となり、色部氏もそれに従って鎌倉以来の領地である加納の地を離れた。会津では出羽米沢金山城主として一万石を与えられた。その後、景勝は石田三成とともに徳川家康と対立したが、関ヶ原の合戦に西軍が敗れたことで会津から米沢三十万石に減封された。上杉氏に従って色部氏も米沢に移住、知行は三千三百石であった。こうして、米沢における近世色部氏の歴史が始まるのである。

色部氏の旗紋

戦陣において色部氏は、白地に日の丸の小旗を用いていた。ところが平賀重資というものが全く同旗を用いているので、勝長はこの旗は自分が謙信公から授けられた紋であるのに、平賀ごときが使用するのは怪しからんと、奉行の河田豊前守長親に抗議した。これに対して平賀の方では、この紋を齋藤下野守の家来も使用しているので、自分もこれを用いたのだと答えた。河田はそのような次第なら、自ら相断るべきだと叱責している。いろいろともめたようだが、結局色部の主張が通って平賀はこの紋の使用を禁じられた。

旗紋や幕の紋は武家の名誉と伝統を象徴するものであり、また戦功の目印でもあったことから、すこぶる重大な関心がもたれていたことが知られ興味深い話である。

また、『庶子黒川家家譜』には面白い話が記されている。黒川氏と中条氏が戦ったとき、黒川氏は色部氏に応援を求めたため、戦いは色部氏と中条氏の戦いになった。中条氏は「山」字を旗紋にしていたため、色部氏は「山刀」字を紋としてこれに対抗したというのである。軍旗は神の依代として重視されたから、敵に勝る標を旗に据えたのである。中条氏の「山」と色部氏の「山刀」は、それぞれ隠紋として後世に伝えられたという。

●色部家の墓所

色部氏の家紋については『色部氏史料集』に図版が掲載され、その複雑さと意義のこだわりに驚かされた。

上杉氏に従って越後から会津、そして米沢へと流転を重ねた色部氏、江戸時代は米沢上杉家の重臣として存続した。

その米沢時代の菩提寺千眼寺の境内に色部氏歴代の墓所があり、そこの新しいお墓に色部家の家紋が彫られている。

(情報・写真提供:高澤等氏、家紋画像:森本勇矢氏)

|

|

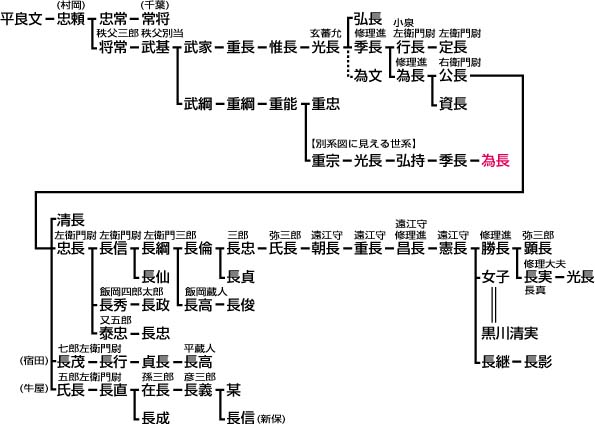

■参考略系図

|

|

|

応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋

二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…

|

そのすべての家紋画像をご覧ください!

そのすべての家紋画像をご覧ください!

|

戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。

その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。

|

|

日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、

乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。

|

|

日本各地に割拠した群雄たちが覇を競いあった戦国時代、

小さな抗争はやがて全国統一への戦いへと連鎖していった。

その足跡を各地の戦国史から探る…

|

|

丹波

・播磨

・備前/備中/美作

・鎮西

・常陸

|

安逸を貪った公家に代わって武家政権を樹立した源頼朝、

鎌倉時代は東国武士の名字・家紋が

全国に広まった時代でもあった。

|

|

2010年の大河ドラマは「龍馬伝」である。龍馬をはじめとした幕末の志士たちの家紋と逸話を探る…。

|

これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!

これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!

|

人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。

なんとも気になる名字と家紋の関係を

モット詳しく

探ってみませんか。

|

|

どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、

どのような意味が隠されているのでしょうか。

|

|

約12万あるといわれる日本の名字、

その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。

|

|

日本には八百万の神々がましまし、数多の神社がある。

それぞれの神社には神紋があり、神を祭祀してきた神職家がある。

|

|

|