|

忽那氏

●杏葉牡丹

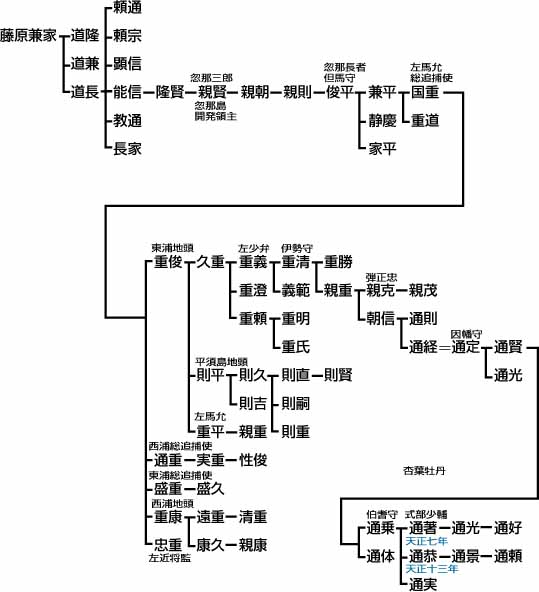

●藤原北家道長流

|

忽那氏は瀬戸内海の安芸灘と伊予灘との間に位置する忽那諸島の主島である忽那島(中島)を本拠に、忽那諸島を開発して勢力を築いた海の中世豪族である。その出自については諸説あり、十一世紀に藤原道長の後裔親賢がこの地に配流されたことに始まるという。『忽那嶋開発記』によれば、寛治年中(1087〜94)に藤原親朝が忽那諸島を開発したとあり、忽那氏系図では親朝は親賢の子として記されている。

ところで忽那は「クツナ」とよむが、八世紀ころの文書には「骨奈島」とあり、古くは忽那島は「コツナ」と呼ばれていたようだ。そのコツナ島に入り島を農地・放牧地として切り開き、次第に勢力を蓄えていった誰かが忽那氏の先祖であろう。その誰かとはコツナ島に配流された京都の貴族(親賢)であったかも知れないが、それを裏付ける史料はないようだ。

さて、忽那島を開発して豪族となった忽那氏は、みずから開発した土地を後白河院へ寄進して長講堂領の一つとした。そして、忽那氏は忽那諸島の庄司・地頭に任じて、院を後楯に実質的な領主支配を展開した。やがて、鎌倉幕府が成立すると、鎌倉幕府の御家人となり、忽那島地頭職に補せられた。ときの忽那氏の惣領は但馬守俊平とされ、俊平は精力的に所領の開発を推進し、忽那諸島の各地に城郭・要塞を設けて勢力を拡大していったのである。

長講堂領とは

長講堂は後白河法皇がその御所の六条殿のうちにつくった持仏堂である。法華長講弥陀三昧堂を略したもので「法華経」を長期にわたって講義し、あわせて阿弥陀仏を念じて三昧境に入る道場をさした。後白河法皇は多年領掌してきた所領・荘園を長講堂に寄進してその経済的基礎を確定した。その後、長講堂領は四十二ケ国八十九ケ所に及び、八条院領と並ぶ皇室領の双壁をなすに至った。

|

忽那氏の登場

俊平の曽孫重俊の代になると、忽那氏は諸職・所領を兄弟に分割相続させた。これは当時の相続方式である惣領制に拠るものだが、やがて所領をめぐって同族間に紛争が頻発するようになった。やがて、忽那諸島の開発にも限界がみえてきはじめると、安芸灘と伊予灘を扼する要地に割拠する利点を活かして海に進出、次第に瀬戸内海の制海権を掌握していった。そして、忽那島における長講堂の預所と対抗するほどの存在に成長した。

十三世紀の後半に連続した蒙古襲来に際して、幕府は西国の御家人を動員して鎮西の防衛にあたらせた。このとき、忽那重俊は河野氏に従って、嫡男の久重ら一族を率いて出陣、鷹島および鹿島の戦いに功を挙げた。やがて、惣領制の矛盾から庶子家が自立の動きを見せるようになり、忽那一族の間で所領・諸職をめぐる争論が繰り返された。しかし、鎌倉末期の惣領重義は忽那一族を糾合して近海の制海権を掌握、在地領主忽那氏としての勢力を確立していった。そのきっかけは、後醍醐天皇の倒幕運動である元弘の変にあった。

鎌倉時代後期になると、さしもの幕府政治も弛緩をみせるようになり、それにつけこんだ後醍醐天皇が王政復古の策謀を繰り返すようになった。正中元年(1324)の正中の変、ついで元弘元年(1331)の元弘の変と天皇は幕府転覆の謀略を図ったが、いずれも失敗に終わった。しかし、護良親王、楠木正成らの活動によって、倒幕の動きは次第に広がっていった。

伊予では河野一族の土居・得能氏、重見氏、村上義弘、大山祇神社祠官祝氏らが天皇に呼応し、忽那一族も河野氏従属の態度を改めて天皇方に馳せ参じた。このとき、忽那氏を率いたのは重義の嫡男重清と二男の義範および一族の重明らであった。これに対して伊予の武家方は、河野氏、大森氏、宇都宮氏らであった。

忽那氏ら伊予の宮方が挙兵したのは元弘三年正月で、宇都宮氏の拠る喜多郡根来城を攻撃してこれを攻略した。これをみた幕府側の長門探題北条時直が伊予に侵攻、久米郡星ノ岡城を占領した。土居氏らはただちに星ノ岡城を攻撃、激戦のすえに時直軍を撃退した。この戦いに忽那一族も参戦して、戦功をあげたことが『忽那重清軍忠状』から知られる。

伊予における土居・忽那氏らの勝利は幕府方を動揺させ、次第に天皇方に味方するものが増えていった。そして、鎌倉から下向してきた足利高氏までもが幕府に叛旗を翻したことで六波羅は陥落、鎌倉も新田義貞の攻撃で陥落して幕府は滅亡した。ここに王政復古がなり、後醍醐天皇親政による建武の新政が開始されたのである。

南北朝の争乱

忽那氏が天皇方として行動した背景には、どのような理由があったのだろうか。忽那氏が支配する忽那諸島は長講堂領の一つであり、みずからの一円支配を企図する忽那氏は宿命的に領所と対立することになった。一方、長講堂領は膨大な荘園であり、その相続・獲得をめぐって持明院統と大覚寺統が暗闘を繰り返した。結果として、長講堂領は持明院統に伝領され、その皇統の勢力を支える最も重要な経済的基盤になっていた。

後醍醐天皇は大覚寺統に連なる天皇であり、持明院統と鋭く対立した。天皇の討幕運動は、大覚寺統と持明院統との両統相互迭立を廃止し、皇位をみずからの子孫に伝えようとしたことから始まったともいわれる。忽那島の領所は持明院統の立場であり、対立関係にある忽那氏は大覚寺統の後醍醐天皇に味方することで、みずからを有利な立場に置かんとしたのであろう。とはいえ、建武の政権下において忽那重義は左少弁の地位をえたことが知られるものの、その動向は必ずしも明確ではない。

建武jの新政がなったのちも日本各地で北条氏残党の蜂起が続き、伊予では赤橋重時が烏帽子山城に拠り、鎮西・中国においても北条氏残党が蜂起した。そして、建武二年(1335)、信濃で蜂起した北条仲時の叛乱軍が、たちまちのうちに鎌倉を制圧するという中先代の乱が起こった。乱を鎮圧するために東国に下った足利尊氏は、たちまちのうちに叛乱を制して鎌倉に入った。そして、そのまま鎌倉に居座った尊氏は、武家政治の復権を策して天皇に叛旗を翻したのである。

天皇は新田義貞を大将とする討伐軍を送ったが、箱根で尊氏軍に敗れ、京都は尊氏に制圧されるに至った。これに対して天皇方は、奥州の北畠顕家が上洛、これに義貞・正成らが加わって尊氏を九州に奔らせた。このとき、忽那重清は天皇方に属して尊氏方と戦い、官軍の勝利に功があった。

九州に奔った尊氏は態勢を立て直すと、ただちに軍を返し、楠木正成を摂津湊川で敗るとふたたび京を支配下においた。後醍醐天皇は吉野に奔って朝廷を開いたため、尊氏は光巌天皇をたてて幕府を開いた。かくして、半世紀にわたる南北朝の争乱が幕開けしたが、注目されるのは官軍として行動してきた忽那氏の惣領重清が宮方から離反して尊氏方に転じたことであろう。

北畠氏らに敗れて九州に落ちた尊氏は再起を期して、四国・中国地方に赤松氏、細川氏らをして体制を固めさせていた。さらに、四国地方の武士らをみずからの配下に勧誘していたようだ。重清は時勢をなながめて、忽那一族の興亡を尊氏に賭けたようだ。そして、尊氏が京都を制圧したのち、重清は尊氏方の部将として宮方の掃討戦に活躍をしているのである。

●忽那氏の家紋

「伊予の姓氏」の忽那の欄に、

・旗印 藤流三つ巴 木菰

・定紋 魚揚牡丹

・幕紋 獅々ノ牡丹 此抱牡丹者菊桐之裏

とあり、出典は「長隆寺文書(忽那家菩提寺)の古文書、建武二乙亥年12月 忽那伊勢守重清 軍忠之次第」との情報をいただきました。

「木菰」は「木瓜」であり、「魚揚牡丹」は「杏葉牡丹」のことである。また「重清 軍忠之次第」は、「忽那島開発記」 「忽那家文書」 「中島町史資料集」等にも紹介され、「定紋 魚揚牡丹」とあるとのこと。一説に、南北朝時代の忽那水軍の旗印は「六つ鉄線」とするものもあるが、

まだその出典を知らない。

「木菰」は「木瓜」であり、「魚揚牡丹」は「杏葉牡丹」のことである。また「重清 軍忠之次第」は、「忽那島開発記」 「忽那家文書」 「中島町史資料集」等にも紹介され、「定紋 魚揚牡丹」とあるとのこと。一説に、南北朝時代の忽那水軍の旗印は「六つ鉄線」とするものもあるが、

まだその出典を知らない。

………

・家紋:獅子に牡丹(左)/六つ鉄線(右)

|

時代に翻弄される

重清の弟義範は、兄が武家方に転じたのちも宮方に節を通した。こうして、忽那氏は二分され、義範は忽那島神浦を本拠に宮方として積極的活動を続けた。尊氏は河野通盛を支援して、伊予の宮方打倒の計画を進め、吉良貞義に忽那島攻略を命じたが、土居氏の応援を得た義範によって撃退された。さらに、尊氏は岐国の細川氏および河野氏の連合軍を送ったが、義範は土居氏と結んで和気郡和気浜にこれを破った。その勢いを駆って、河野氏の与党を温泉郡桑原・久米郡井門の両城に攻略し、進んで新居郡西条方面を占領するなど、義範の勢はおおいに振るった。

一方、中央の情勢は武家方の優勢に推移しており、延元三年(1338)には北畠顕家が和泉国石津で戦死し、ついで新田義貞も戦死するなど、南朝方は衰退の一途をたどっていた。この事態を打破せんとした北畠親房は、懐良親王を征西将軍として九州に送ろうとした。そして、宮を九州に送るにあたって、親房が目をつけたのが瀬戸内海の制海権を掌握する忽那水軍であった。かくして延元四年、懐良親王が五条頼元・良遠父子、冷泉持房らを従えて忽那島に下向して来た。

親王の忽那島に滞在すること三ケ年、義範は村上義弘、土居氏らと結んで親王の内海統御策を援助した。この間、安芸国守護の武田直信、河野通盛らの来襲を受けたが、これを退けたばかりでなく進んで通盛の本拠湯築城を、さらに中予・東予の武家方の諸城も攻略した。そのため武家方は圧倒され、伊予国はあたかも宮方の一大策源地の観を呈した。

親王が九州に去ったのち、脇屋義助の伊予入国に際し、また熊野水軍の瀬戸内海進出の時も、義範は兵糧を送ってそれを援助している。その後も義範は長く宮方として内海に飛躍し、忽那氏の黄金時代をつくった。

尊氏と直義の対立から観応の擾乱が起こると、義範は直義の養子直冬(尊氏の庶長子)を支援して活動、子の儀礼房を討死させている。やがて、擾乱は尊氏の勝利に帰し、降伏した直義は尊氏に毒殺されたと伝えられている。そして、正平十一年(1356)の文書を最後として義範の動向は知られなくなる。おそらく、その後ほどなく死去したものと思われる。

義範死後、忽那氏の動向は文書も少なく、必ずしも明確ではない。『忽那氏系図』などによれば、重清の子重勝が惣領となり、ついで大叔父の重澄が惣領職に継いでいる。いずれにしろ、義範が全盛期を築いたのちの忽那氏は、一族を統べる人物に恵まれず勢力を衰退させいったようだ。

河野氏配下として生きる

さて忽那氏の惣領となった重澄は、伊予国守護の河野通直から所領安堵を受けている。河野通直は一時義範とともに懐良親王に通じて宮方にあって、讃岐守護細川氏と対立していた。その後、武家方に転じたものの細川氏との対立関係から、忽那氏との関係を修復して伊予の支配に努めようとしたものであろう。

重澄のあとは重勝の弟親重が継ぎ、この親重の代の明徳三年(1392)南北朝の合一がなった。親重のあと忽那氏は親克、親茂と継承されたが、その間の忽那氏の動向はまったく不明である。ただ、親茂は従兄弟の通則に殺害されたといい、忽那氏は南北朝統一後に内訌があったようで、武家方の通則が南朝方の親茂を討ち忽那氏を統一したようだ。

忽那氏の惣領となった通則は、将軍足利義満から河野家十八将の一人に補せられたというが、それを裏付ける史料があるわけではない。通則のあとは弟の通経が家督を継ぎ、河野通久から所領安堵を受けた。通経には男子がなかったため、河野氏から通定を養子に迎え、本山・泰山など五城を統轄し、文安元年(1444)、山崎・小湊など伊予郡内に知行地を与えられた。さらに、忽那島の検断職に任じられるなど河野氏家中における地歩を固めていった。

通定のあとを継いだ通賢は、河野通秋に仕えて所領を安堵されるなど着実に勢力を拡大していった。つぎの通光の時代になると、嘉吉の変が起こり、世の中は下剋上が横行する戦国時代となっていった。河野氏では教通と一族の通春との間に内訌が起こり、通春が安芸武田氏の支援を得て伊予に侵攻してきた。このとき、忽那通光は河野氏宗家に味方して、武田氏らの軍勢を撃退する功をあげ、出作・鹿子の地を与えられた。

やがて応仁の乱が起こると、通光は教通に味方して西軍に参加したようだ。乱後、帰国した河野氏に対して、讃岐の細川氏が伊予に侵攻してくると、通光は水軍を率いて河野氏を支援し細川氏を撃退した。このように忽那通光は、河野宗家に属してその危難をよく助けている。通光のあとは甥の通乗が継いだが、このころになると河野氏は衰退しつつあり、忽那氏も多難な時期を過ごすことになった。

天文十年(1541)、大内水軍の白井氏が大三島に来襲してきた。これは厳島神主家の内訌に際して、尼子氏と大内氏の対立から引き起こされたもので、大三島軍は大内勢を撃退しているが、この戦いに忽那氏は参加していなかったようだ。その後、ふたたび白井氏が伊予に侵攻、忽那島に来襲しTてきた。通乗は一族を率いて防戦。これを撃退することに成功している。

戦国時代の終焉

通乗のあとは通著が継ぎ、永禄八年(1565)、豊後の大友義鎮の伊予侵攻に遭遇した。通著は弟の通恭をはじめ村上水軍の通康、武吉らとともに、忽那山城に拠って防戦、大友方を撃退した。ついで元亀三年(1572)、中国地方の覇者毛利氏が伊予に侵攻してきた。鉄砲を用いて毛利氏に善戦した忽那通著は、さらに風早郡に進出して恵良城に拠った毛利勢を攻撃、よく毛利の侵攻を防戦している。

戦国時代末期の河野氏は当主に人をえず、細川氏、大友氏、そして毛利氏ら群雄の攻撃にさらされた。さらに、土佐の長宗我部元親が四国統一を企図して、河野氏の脅威となってきた。天正元年 (1573)、大野氏が元親に降ったことを知った河野氏は、通著に命じて大野氏を攻撃させた。通著は村上氏の軍とともに長浜に上陸すると、大野氏を降した。このように忽那氏は河野氏の衰退期にあって、よくその節をまっとうして武勇の名を落とすことはなかった。

やがて、織田氏の勢力が中国に及ぶようになると、通著は村上武吉らとともに毛利氏を救援して鞆の津に出兵した。ついで、毛利氏と対立する大友氏を牽制するため、村上水軍とともに豊後に出撃した。天正七年、大野直之が元親に通じて河野氏に叛すると、通著は河野氏の命によって討伐軍を率いて出陣、大野氏との激戦のなかで戦死を遂げた。

その後、通恭が忽那氏の家督を継いだが、この通恭の代に忽那氏は没落の憂き目を味わうことになる。天正十三年、四国征伐を目指す豊臣秀吉は、小早川隆景に命じて伊予へ兵を進めた。

忽那氏の没落

長宗我部氏に通じる河野氏は、秀吉勢に抵抗する石川・金子氏のもとに通恭を送った。高峠城救援に赴いた通恭は金子氏らとともに戦死し、弟の通実も金子城を守備して戦死した。

伊予を席巻した小早川勢は、忽那氏の本当忽那島に攻め寄せた。すでに通恭・通実を失っていた忽那方は、ことごとく小早川勢に蹂躙され尽くし、一族はほとんど全滅したようだ。かくして、平安末期から忽那島を拠点に戦国時代に至った忽那氏も没落の運命となった。いまも、忽那姓を名乗る方があるが、中世忽那氏の歴史を引き継いだ人たちであろう。

忽那氏が伝えてきた文書類は『忽那家文書』として、中世における武家の歴史を伝える貴重な史料となっている。・2006年05月15日

【参考資料:中島町誌/国史大辞典(吉川弘文館刊) ほか】

→忽那氏ダイジェスト

■参考略系図

|

|

|

応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋

二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…

|

|

戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。

その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。

|

|

浅井氏の歴史を探る…

|

|

日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、

乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。

|

|

日本各地に割拠した群雄たちが覇を競いあった戦国時代、

小さな抗争はやがて全国統一への戦いへと連鎖していった。

その足跡を各地の戦国史から探る…

|

|

丹波

・播磨

・備前/備中/美作

・鎮西

・常陸

|

安逸を貪った公家に代わって武家政権を樹立した源頼朝、

鎌倉時代は東国武士の名字・家紋が

全国に広まった時代でもあった。

|

|

人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。

なんとも気になる名字と家紋の関係を

モット詳しく

探ってみませんか。

|

|

どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、

どのような意味が隠されているのでしょうか。

|

|

約12万あるといわれる日本の名字、

その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。

|

|

|