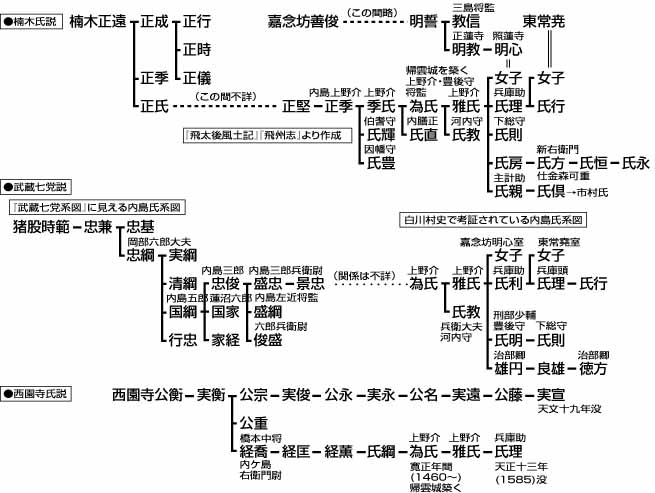

中世の飛騨白川郷を領して勢力を誇った内ケ島氏は、天正十三年(1585)に発生した白川地震の山津波で消えた帰雲城主として有名でもある。内ケ島氏の出自、系譜については、諸説があって必ずしも明確ではない。 『斐太後風土記』には、「後花園天皇の御代(1428〜64)信濃国松代住人楠氏の末葉なる内島将監為氏、足利義政将軍の命を奉じて白川に来たり、その威勢を振るい、村々を兼領し、寛正のはじめ、牧戸に城を築き住居、漸々村々の随従に依りて、後亦保木脇村帰雲山に城を築きて勢強く、小島郷はさら也、越中国砺波郡川上領をも押領せり、家臣には山下、尾神、川尻らの勇士ありて、破竹の勢いになりぬ」と、楠木氏の後裔であったと記されている。 足利将軍奉公衆、内ケ島氏 内ケ島氏は明徳・応永年中(十四世紀末〜十五世紀はじめ)ごろより、足利将軍に奉仕した奉公衆の家柄であった。そのことは『飛州志』や『斐太後風土記』などにも記されているところである。また、『続群書類従』所収の「長享元年(1487)九月十二日、常徳院(将軍足利義尚の法号)江州御動座当時在陣衆着到」(「長享番帳」と略される)に、一番衆として「飛騨・内島又五郎」の名が見えている。 内ケ島氏が奉公衆であったことは、和泉貝塚願泉寺住職の宇野道喜が書き残した日記に「飛州の帰雲という在所は内ケ島という奉公衆ある所也」とあること、また本願寺が六角高頼への返書に「内島事は其身奉公之人、此方に随ざる人也」とあることからもまず疑いないものであろう。 奉公衆は将軍直轄軍としての性格を有し、(1)足利一門および守護大名の庶流(またはその被官)、(2)足利氏の根本被官、家僚的奉公人層、(3)有力国人すなわち在地の領主、の三者で占められていた。奉公衆は若干の在国衆を除いて、在京奉公を原則とし、軍事面はもとより将軍の政治的・経済的支柱でもあった。したがって、将軍に対する強い忠誠心と高い教養といった文武兼備が要求されるため、その家系は固定化し世襲された。そこには、足利氏の逆賊である楠木氏が、たとえ遠い一族であったとしても入り込む余地はなかったといえよう。 奉公衆は京都駐在のものは直接将軍の身辺を護衛し、地方派遣のものは守護の動向を監視し、地方の情報を京都に注進し、場合によっては将軍の命により合戦に従うこともあった。さらに在地領主と違い、将軍の命により所替があり、領有地にこだわらず敏速に行動しなければならなかった。そのような奉公衆の経済的負担を軽減するため、足利将軍家では、諸国に二百か所以上ある御料所や御台御料所と称する直轄領の代官に任じた。そして、一定の年貢を幕府に納めさせ、剰余分は個々の得分とさせる方法をとったのである。このようにして、白川郷に入った為氏は飛騨中心部への往還のために小島郷を、越中・加賀への通路として越中五箇山地方を領有し、将軍義政の権威を背景に勢力を拡大していったのである。 内ケ島氏の出自、諸説 さて、内が島氏の出自についてである。定説の楠木氏説によれば、北朝との戦いに敗れた楠木正氏は、天然の要害を求めて信州に逃れ松代に落ち着いたという。そして、その後裔の正季は楠木の姓を改めて内ケ島を名乗ったとされる。これが、内ケ島氏を橘姓楠木氏とする説のあらましである。 しかし、楠木氏は河内の悪党呼ばわりされた非御家人であり、元弘の乱において忽然と歴史に登場し、南北朝の争乱において南朝方として足利氏と対立した。そのような楠木氏に連なる家を、足利氏が側近である奉公衆として出仕させたとは考えられない。為氏と同時代に生きて将軍義満の寵愛を受け、能を大成した世阿弥ですら楠木氏の一族であったことから、さざざまな危難にあっているのである。おそらく、内ケ島氏が楠木氏の後裔とされるようになったのは、江戸時代以降に楠木氏が南朝の忠臣であるという説が定着してのちのことと思われる。 内ケ島氏の重臣で、のちに尾張徳川家に仕えた山下氏の系図のなかに、内ケ島氏のことが記されている。それによれば「(前略)飛州の屋形は内島と号す、其の先武蔵国に住す、伝え云う、源尊氏卿の余裔也、兄弟家督の事で争い有りて飛州へ配され、白川の庄帰雲の郷に居す、子孫_衍十三世を経、而威名赫の如。白川の庄を領し越中国数県を蚕食、国人推して屋形と称す、又、白川屋形と称す、家紋二本松、幕紋円内十文字左八万右大菩薩(以下略)」とある。そのままには受け止めることはできないが、中央の歴史と符合する、内ケ島氏の実像をうかがわせる唯一の史料と思われるものである。 武蔵国榛沢郡に内ケ島があり、武蔵七党の一である猪股党の支族岡部氏の一族が同地を領した。すなわち、平安末期に岡部忠綱の子国綱が内ケ島を領し、地名をとって内ケ島を号したのである。内ケ島氏は鎌倉幕府の有力御家人として『吾妻鏡』にもその事蹟が記され、承久三年(1221)の承久の乱に際して上洛軍に加わった内ケ島三郎忠俊は宇治合戦で活躍した。以下、忠俊の子左近将監盛経、三郎の跡(盛忠か)らの内ケ島氏の名が吾妻鏡にみえている。おそらく帰雲城の内ケ島氏は、武蔵から発祥した関東御家人内ケ島氏の末裔と見るのが妥当であろう。 また、平安末期から源平合戦の間に、清和源氏と坂東八平氏や武蔵七党との間に主従関係が成立したことはよく知られているところである。足利氏も清和源氏の名流であり、武蔵七党のうち猪股党の武士たちと主従関係を結び、内ケ島氏も足利氏に被官として仕えるようになったものと思われる。 一方、『白川年代記』の「内ケ島系図」によれば、内ケ島氏の先祖は内ケ島左衛門尉経喬という人物で、その七代目の子孫が最後の当主内ケ島氏理ということになっている。すなわち、建武元年(1334)、西園寺大納言公宗が叛逆罪で誅伐されたとき、その弟の橋本中将経喬は兄の罪に連座して飛騨へ流された。ときの飛騨国司姉小路頼鑑は経喬を保護し、白川郷小呂の里に住まわせた。正蓮寺の嘉念坊善享も経喬を憐れみ、寺内に庵を結んでこれを養っていた。その後、経喬は正蓮寺の執事三島右衛門の婿となり、やがて内ケ島右衛門尉経喬と名乗った。その後、次第に勢力を拡大していき、三代経薫のときに牧戸城を築き、白川郷はもとより越中砺波にまで威勢を振るうようになったのだという。 岷江記にも、経喬が中先代の乱において信州諏訪で戦い、のちに松代に五万石を賜ったということが記されている。しかし、「尊卑分脈」の西園寺氏系図には経喬は見えず、その名乗りも西園寺氏の人物としてはうなづけないものである。また、当時は貫高制であり松代五万石のことも信じることができないものといえよう。

白川郷への入部 内ケ島氏系図に記されている為氏の父季氏は実在した人物のようで、明徳二年(1391)の明徳の乱と応永六年(1399)の応永の乱において、将軍足利義満に従って活躍した馬廻衆であったと想像される。当時の持ち領は信州であったという。それが、為氏の代の宝徳年間から長禄の初めころまで(1449〜57)の間に時の将軍足利義政の命で飛騨の白川郷へ移封されたのである。 このころ、将軍義政は在国の奉公衆の召集体制を確立するため、関東に在住する奉公衆を身辺に置こうとし、本州西半分の地域を限り配置替えを行ったようだ。内ケ島氏もその一例であったと思われる。白川郷に着任した為氏は、白川郷の南口にあたる牧戸に城を築いてこれに拠った。 一説に、為氏が将軍義政の命を奉じて飛騨に入ったのは、室町幕府の財源確保のためであったという。白川郷を含む飛騨地方は金・銀・銅の鉱物資源に恵まれた鉱産地帯であった。為氏は将軍足利家の鉱山奉行職として飛騨に入り、白川に拠点を築くにいたったというのである。そして、内ケ島氏が鉱山奉行として集めた金銀銅の財宝は京都に送られ、義政はそれらをもって銀閣寺を建立したのだという。 内ケ島為氏が白川郷に拠点を築いた寛正の終わりころ(1465ころ)、幕府内の権力闘争が熾烈を極めるようになり、ついに応仁元年(1467)応仁の乱が勃発した。乱のはじめ将軍義政の御所が東軍側の本陣になると、為氏も奉公衆の一員として将軍義政の下へ参上したものと思われる。応仁の乱は文明八年(1474)に一応の終熄を見せたが、それは新たな戦乱の幕開けに過ぎなかった。 正蓮寺との戦い 乱の終結により為氏も帰国できたが、そこには意外な事態が待ち受けていた。すなわち、一向宗正蓮寺の住職であった教信が還俗して三島将監と号して、寺務職は弟の明教に譲って武士となり、諸国から侍たちを雇い入れて内ケ島氏に匹敵する勢力を築いていたのである。 室町時代の中ごろ、一向宗が蓮如の教化活動によって、各地に強力な教団を組織し、その勢力はあたかも領主的性格さえおび、守護・大名、豪族らと対立し各所で紛争が頻発した。これが一向一揆で、加賀国では守護富樫氏が一向一揆に敗れ、以後、加賀国は九十年にわたって「百姓が持ちたる国」ということになった。三島将監もこのような情勢に影響を受けたものであったが、為氏にしてみれば看過できることではなかった。 文明七年(1475)、内ケ島軍は正蓮寺を襲撃した。激戦のすえに内ケ島側の勝利となり、教信は逃亡、明教は卒塔婆峠まで逃れたところで内ケ島軍によって討ち取られた。ここに、善俊以来二百年、白川郷に掲げられていた法灯は消え去った。 正蓮寺と内ケ島氏との決戦を「岷江記」は、長享二年(1488)であったとするが、「長享番帳」によれば、内ケ島又五郎は長享元年から延徳元年(1489)まで近江坂本へ出陣していたことが知られる。又五郎を為氏と断定はできないが、近江にある内ケ島氏が正蓮寺と戦うことは無理であり、また、正蓮寺をそのままにして近江に出陣したとは考えにくいといえよう。 かくして為氏は領内の不安材料を取り除き、白川郷を中心とする西飛騨の支配権を確立することに成功した。一方、正蓮寺が滅亡したことで途方にくれた白川の善俊門徒は本願寺に接近し、本願寺法主の蓮如が内ケ島氏に対して調停を始めることになる。 一向一揆と内ケ島氏 蓮如の後室は飛騨国司姉小路基綱の妹であったことから、内ケ島氏とともに近江坂本の陣にあった基綱が両者の接点をつとめたようだ。蓮如の調停を入れた内ケ島為氏は、明教の遺児明心に孫娘を娶合せ、正蓮寺の再興を認め、一向宗信者の多い白川郷の政情安定をはかった。また、内ケ島氏と正蓮寺との縁組みはそのまま政教合体となり、内ケ島氏の支配体制は磐石のものとなったのである。このとき、本願寺法主の実如は正蓮寺を改めて照蓮寺の寺号を免許している。 この和解を機縁に内ケ島氏は本願寺と友好関係を結び、和解の根まわしに尽力した古川姉小路氏とも親密な関係を築いたのであった。こうして、照蓮寺に感化を受けた白川郷の若者の中から一向一揆に加わる者も出てきた。また、照蓮寺も本願寺から門徒軍を組織することを迫られ、若干名の侍を寺内に常駐させるようになった。本願寺では一向一揆の蜂起することを「具足がけ」と称したが、照蓮寺へもたびたび具足がけが命じられた。 このような時代の流れのなかで、内ケ島氏は奉公衆であるかたわら、一向一揆としての側面も有するようになっていった。内ケ島軍と照蓮寺軍とは明確に分けられていたとはいえ、内ケ島氏の家臣のなかにも照蓮寺門徒が増加するようになり、次第に明確な線引きは難しくなっていった。為氏の子雅氏は一向宗の熱心な門徒となり、本願寺に財宝を志納し、本願寺のために各地の紛争に兵を動かしている。越中多胡城、美濃郡上の安養寺などに出動しているのがそれである。 永正三年(1506)、越後の守護代長尾能景が越中の一向一揆を討伐するため出陣したが、神保慶宗の裏切りによって討死した。能景のあとを継いだ為景は神保氏と一向一揆を仇敵視し、永正十七年(1520)越中に侵攻してきた。この戦いで、為景は新庄城に籠城した神保慶宗を討ち取り、父能景の仇を討ったのである。越中を制圧した為景がさらに加賀に侵攻するのではないかと危惧した本願寺は、越中方面の情勢を分析検討するため、内ケ島雅氏に上洛を求めた。これに応じた雅氏は、大永元年(1521)に上洛した。 内ケ島雅氏が上洛している間に本願寺が危惧したことは現実となり、越中国内は越後・能登連合軍によって次々に攻略されていった。さらに為景は加賀侵攻の勢いをみせたため、照蓮寺に対して「具足がけ」が命じられた。照蓮寺はかねて内ケ島雅氏と打ち合わせた通り連合し、雅氏の弟兵衛大夫を大将として越中に出陣した。 加賀専光寺軍と合流して越中で越年した白川勢は、長尾為景勢に落されていた多胡城奪回作戦を進めた。大永二年二月下旬、一向一揆と多胡城を守る能登畠山軍との間でまれにみる激戦が展開されたが、戦いは一揆軍の敗北に終わった。照蓮寺・内ケ島連合軍は壊滅状態となり、内ケ島兵衛大夫も討死、多胡城の奪回はならなかった。兵衛大夫の死に対して本願寺は丁重な弔問をしているが、翌年、本願寺と能登畠山氏との間に和睦がなったことで、照蓮寺・内ケ島連合軍の犠牲はむなしいものとなった。 飛騨の戦国大名に成長 重畳たる山岳に囲まれた白川を領する内ケ島氏は、帰雲城を本城に牧戸城・萩城・新淵城などの支城を持っていた。地図で見ると、帰雲城は白川郷の中央に位置し、牧戸城は南からの侵入を防ぐ要衝にあり、萩城は北方から北陸勢が侵入することを扼する要地に築かれていたことが分かる。 飛騨一国で三万数千石とされるなかの白川郷の領主である内ケ島氏が、本城のほかに多くの支城を有していたことは、内ケ島氏にはよほどの経済力があったことをうかがわせる。これは、白川を含む飛騨地方が金・銀・銅の鉱物資源に恵まれた鉱産地帯であり、足利将軍家の命により鉱山を管理する立場にあった内ケ島氏が、幕府の衰退とともに次第に領内の鉱山をみずからの支配下においていった結果であろう。経済力の強化により武力を強大化していった内ケ島氏は、領内の諸城と鉱物資源によって、安定した領国経営を行っていったのであった。 天文八年(1539)八月、内ケ島氏は三木氏に協力して郡上へ出兵している。相手は東常慶であったようで、北国通路の確保のためであったようだ。この出兵に先立つ七月、雅氏が死去しており、内ケ島軍は雅氏の後継者が率いたものと思われる。系図を見ると、雅氏のあとは氏理となっている。しかし、氏理は天文十一年(1542)から翌十二年までの間に生まれたようで、天文八年の郡上出陣のときには生まれていなかった。当時の史料などから雅氏のあとは兵庫助氏利が継いだことが知られ、兵庫助は天文十六年に没したようだ。 氏利の活動時期はわずか八年であったことと、氏理がのちに兵庫頭を称していることからのちに系図を作成したおりに両者の存在が混乱を見せたようだ。実際のところとして、十五世紀中ごろの為氏から十六世紀後期の氏理まで、三代とするのは代数的にも少ないといえよう。 さて、わずか六歳にして父を失った夜叉熊は、叔父の豊後守をはじめとする一族の手厚い保護のもとで成長したようだ。そして、十四歳で元服した夜叉熊は氏理と名乗った。氏理が家督を継いだころ、益田郡桜洞城の三木氏が急速に勢力を伸張し、内ケ島氏にとってもその存在は脅威となりつつあった。とはいえ、内ケ島氏は足利将軍の奉公衆という経歴と、ともに本願寺を背景にもつ親しい輩として三木氏とは友好関係を保っていたが、次第に下風に立つようになっていったようだ。 内ケ島氏が白川郷に入ったころの飛騨は、国司の系譜をひく姉小路氏が勢力を誇っていた。しかし、一族間の内訌で次第に衰退し、戦国時代になると南飛騨の三木氏が姉小路氏にとって代わった。そのような飛騨において内ケ島氏は、白川郷領主として財力・武力を充実させ、氏理の代に至って小さいながらも戦国大名へと成長したのであった。 時代の転変 やがて、戦国時代も統一の兆しをみせるようになり、元亀三年(1572)、甲斐の武田信玄が上洛の軍を起した。信玄は本願寺顕如との盟約をもとに、上洛の経路にあたる武将たちを自己の陣営に引き込もうとした。そして、白川郷の照蓮寺にも郡上の両遠藤氏への工作が命令として伝えられてきた。照蓮寺は遠藤氏への工作に成功したが、翌天正元年、信玄が病没したことでその工作も徒労に終わった。このとき、内ケ島氏に対する働きかけもあったと思われるが、史料がなく詳細は不明である。 信玄の死後、武田氏を継いだ勝頼は天正三年(1575)、織田・徳川連合軍と長篠で戦い、壊滅的敗北を喫して勢力を失墜した。その翌年、織田信長は石山本願寺に対して攻勢に転じ、顕如は石山での籠城を決意して、諸国門徒に石山本願寺への籠城を呼び掛けた。それは、照蓮寺にも伝えられ、当惑しながらもこれに応えて照蓮寺軍は石山に出陣した。 一方で、上杉謙信が飛騨に出兵して三木自綱と江馬輝盛らを下して、采邑の半ばを没収したという。しかし、内ケ島氏への始末については不明である。おそらく白川郷も謙信に制圧されたと思われるが、中央情勢の変化によって上杉軍が兵を引き払ったことで、帰雲城の占領はわずかのことであったようだ。信長との戦いに突入した本願寺は謙信と和睦を結び、本願寺は北陸一向一揆を謙信に属させて、織田信長の部将として北陸攻略の任にある柴田勝家を攻撃させ信長軍の戦力を削ごうとしたのである。さらに、将軍足利義昭も謙信に越前表へ出兵するように要請したため、謙信は飛騨征伐の軍を返して越中への攻撃に転じたのであった。 天正四年、越前において蜂起した一向一揆は、前田利家らによって無惨な敗北を喫した。また、勝山では一向一揆の残党が織田軍を悩ませたが、内ケ島軍は織田氏に加担してその一向一揆を相手に出兵したのである。このころ内ケ島氏は、その去従に迷うところがあったようである。それは、織田方に属すか、本願寺との誼みを重んじて上杉方に従うかといったものであった。 結果として、内ケ島氏は織田氏に属することに決したようである。この決断は偶然にも三木自綱の動向と一致するところであった。そして、天正六年(1578)、上杉謙信が急死したことで上杉氏もにわかに勢力を後退させた。その後は、佐々成政が越中に進出し、内ケ島氏は佐々氏に属するところとなった。こうして、織田軍に属するようになった内ケ島氏は越中出陣に明け暮れ、白川郷に居住することもまれとなったようだ。 戦国時代の終焉 天正十年、越後の上杉景勝が越中に侵入すると、氏理は佐々成政を支援するため越中富山に出陣した。織田軍は上杉軍の守る越中魚津城に猛攻撃を加え、ついに六月三日これを陥落させた。ところが、その前日の六月二日、織田信長は本能寺の変で殺害されていた。信長の死によって天下の形成は一変、越中の戦いも中休みということになり、氏理は白川郷に帰った。 信長の死後、山崎の合戦で明智光秀を倒した羽柴秀吉が台頭し、対抗する柴田勝家を賤ヶ岳の合戦に倒すと、にわかに天下取りの最有力者に躍りでた。これに対して、織田信長の子信雄は徳川家康と同盟して、秀吉に戦いを挑んだ。小牧・長久手の戦いであり、秀吉と織田・徳川連合軍の対決の知らせを聞いた佐々成政は、織田・徳川方に味方して兵を挙げた。佐々氏と同盟を結んでいた内ケ島氏理は、佐々応援のために越中に出兵した。この留守を狙ったのが豊臣方の金森長近で、長近は白川郷に侵入、内ケ島氏の家老川尻氏信が守る向牧戸城を攻めた。 川尻氏信は金森勢の攻撃をよく防ぎ、城は容易には落ちなかった。そこで長近は、郡上八幡の遠藤慶隆を味方につけ、領民らを懐柔し、向牧戸城の糧道を断ったため、ついに城は落ちた。一方、越中に出陣していた氏理は金森氏侵攻の報に接し、ただちに帰国したが、すでに牧戸城は陥落していたばかりか、領民は金森氏にまるめこまれ、氏理の威令も行われなかった。しかも、金森氏は姉小路氏を倒して、すでに着々と高山城へ本拠を築きつつあった。戦っても利のないことを覚った氏理は、ついに金森氏に降服した。 降服に際して、氏理にはしたたかな計算があったようだ。すなわち、直接降服する相手こそ金森氏だが、そのバックには豊臣秀吉がおり、秀吉は白川郷の領地よりも鉱物資源(金銀もだが火薬の原料となる焔硝生産)を狙っていることを氏理は見抜いていた。鉱物資源を採掘するためには、独自な技術があり、当時その技術を持つ者は少なかった。その数少ない技術者である内ケ島一族を抹殺することはないと読んでいた。結果は、領土を削られたものの、帰雲城を中心とする白川郷の本領だけは安堵され、無事難局を切り抜けた氏理は一族とともに帰雲城に帰還したのであった。 天正大地震、そして滅亡 帰雲城に帰還した氏理と一族・家臣らは、まずはめでたいということで祝宴を開くことに決め、折しも都から訪れていた猿楽を招いて、大々的な祝いの宴をはろうということになったのである。ところが宴を翌日に控えた天正十三年(1585)十一月二十九日、白川郷一帯を大地震が襲った。震度七か八という大地震で、帰雲山は崩壊し、帰雲城と山麓の三百余戸の城下町は、人馬もろとも山津波に押し流され、一瞬にして庄川をまたぎ越し、対岸の白山山麓に叩き付けられて、土砂岩石の下に埋没してしまった。 この大惨事を本願寺の顕如上人は、その日記に「天正十三年十一月二十九日夜四つ半時大地震、夫より十余日不止、折々地震此頃内侍所鳴動之由申来禁中御祈祷種々有之、三十三間堂の仏六百体計倒給と云々、飛州の帰雲と申在所は内島と云奉公衆ある所也、地震にて山崩れ河水せかれて、内島の在所は大洪水かせ入て内島一族地下の人にいたるまで不残死たるなり。他国へ行きたる者四人のこりて泣く泣く在所へ帰りたる由、申乞彼在所は禿淵になりたるなり。近江越前加賀は別而大地震和泉河内摂津同前、六十余年前地震なり、されども別而彼倒たる国とさほどなきと差別有之云々、八十余歳の人も此の事見聞きたる事無之と云々。」と書き残している。この地震は大坂でも壊家数百、京都では三十三間堂の仏像六百余体が倒れたと記録されているほど、大きなものであった。 かくして、没落の危機を脱して間もなく、内ケ島氏およびその一族は、思いもかけない天災によって滅亡してしまったのである。内ケ島氏の歴史は永遠に封印され、いまも白川郷には帰雲城の跡かと思われる山崩れのあとが残っている。どこからともなく飛騨にあらわれ、忽然と消えてしまった内ケ島氏は歴史のロマンを感じさせる存在といえよう。 内ヶ島氏は西飛騨(白川郷周辺)を支配し、豊富な鉱物資源(金・銀)によって繁栄を続けたが、それらのすべては城とともに埋没してしまった。のちの世の人々の想像から、帰雲城中には少なからぬ黄金が貯えられていたなどという、埋蔵金伝説がいまに伝えられている。・2006年05月15日 →ダイジェスト 【参考資料:荘川村史/白川村史/新修東白川村誌/まぼろしの帰雲城/飛騨の城 ほか】 ■参考略系図 ・各自治体史の資料編などから作成した。 |