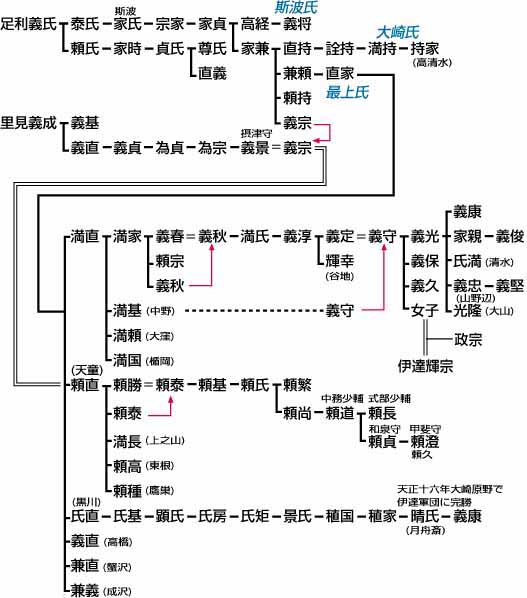

天童氏は、斯波兼頼の子直家が次子頼直を天童に封じたのを始めとするのが定説となっている。しかし、南北朝期、成生庄に勢力を扶植していた里見義景がおり、かれには実子がなかったことから斯波家兼の子にして兼頼の弟にあたる義宗を養子にしたという。したがって、天童氏はあくまで里見氏であり、斯波義宗が里見氏の養子になったにすぎず、天童里見家は斯波家の庶族となったことにはならないのである。 最上氏は庶子たちを各地に分封し惣領制的な方式で支配権を固めていった。『最上系図』によれば、斯波最上直家は頼直・氏直等の庶子を天童・黒川・蟹沢・泉出に封じた。その子満直も庶子を中野・大窪・楯岡に配置している。そして、天童に封ぜられた頼直について「天童殿」「天童と称す」等と注記され、頼直が斯波最上氏の庶族として天童に封ぜられたように記されている。 天童氏の出自異説 天童という地名は、むかし二人の童子がキヨをもって楽を奏でながら天国から西森に舞い下ったので、天童と呼ばれるようになったという。しかし、これが伝説であることはいうまでもない。天童の地名は、南北朝のころ北畠天童丸が割拠し南朝のために尽くした、このため天童丸の名にちなんで天童と呼ばれるようになったと言われる。『続大平記』の奥州鎮守府の段に「故北畠中納言顕家の末に天童丸とて弱冠のありけるを」とあり、さらに「天童は北畠顕家の末天童丸の居城ありし処、土民これを敬いて、新任国司兼続を敬はず」などとある。しかし、天童丸については不明な点が多く、判然としない面が多い。 おそらく、天童の地に北畠一門の末葉がいて、南朝方の武士らの協力をえて出羽に南朝勢力の一拠点を築いていたことは疑いない。しかし、出羽に斯波兼頼が入部して以来、その圧力をうけ、天童丸は津軽浪岡方面に落ちていったと思われる。その時期は、文中年間(1372〜74)とされているが明確ではない。天童丸が去ったあとに、斯波大崎氏一門に列なる里見氏が本拠地を置いたのである。里見氏は領民から崇拝を受けていたであろう天童丸を利用することで支配を確立したものと思われ、その結果、天童という地名が定着したのではないだろうか。 ところで、天童氏をもって藤原氏とする説がある。『奥羽永慶軍記』には、最後の当主を天童甲斐守藤原頼澄(頼久)と記し、さらに「天童甲斐守頼澄は、曩祖大納言兼家卿入国より二十世なり、然るに天童十代に当て子なし、山形修理大夫満貞の二男、右京大夫頼直を以て子とす、今甲斐守迄十代なり」としている。 摂政・関白であった藤原兼家が出羽に入国したなどは到底考えられないことであり、藤原氏説がとなえる世系は『尊卑分脈』と共通するところもあるが出羽国との関係は見出せない。また、藤原氏説がいう領主七代智家も、分脈の系図に兼家七代の孫として見える知家と同一人物かと思わせ、この知家は八田四郎で幕府御家人としては初めて出羽守となった人物だが、かれの子孫に天童氏藤原説と合致する人物は見出せない。このように、天童氏藤原説は裏付けに乏しいものといわざるをえない。 成生里見氏の謎 鎌倉時代の成生庄には、中条氏、二階堂氏と里見氏がいたといわれ、鎌倉幕府滅亡に際し、二階堂貞藤は北条高時に臣従していたことから没落し、所領も没収されたため、成生庄は中条氏と里見氏が分割所有するに至ったという。 里見氏は、清和源氏新田義重の子義俊が上野国碓氷郡里見郷に住して、里見を称したことに始まる。その里見氏がどのような縁で出羽に下向し、成生庄に所領を持つにいたったかの経緯はまったく不明である。しかし、里見一族は各地に広まり、奥羽にも多くの里見氏が活躍している。室町時代の『大崎盛衰実記』や『古川状』などにも大崎氏の被官に里見氏がみえ、出羽国村山盆地にも里見を名乗る武将が散見する。そして、鎌倉後期の成生庄には里見為宗・同義景という人物がいたという。たしかに『尊卑分脈』には為宗・義景の名がみえるが、為宗は「里見蔵人」、義景は「摂津守里見十郎」とあり、陸奥・出羽には縁がなく、その近い一族に出羽・陸奥の国司になった例もみえない。 建武政権の発足後、二階堂貞藤は雑所決断所所衆として復活するが、その後陰謀の故をもって子や孫とともに誅された。しかし、まったく滅亡したということはなく、戦国時代初期の天童住人として二階堂右京進の名が見えることから、二階堂氏は土豪として存続していたのである。里見氏が鎌倉末期から南北朝初期にかけて成生庄に所領をもっていたとしても、失脚した二階堂氏の所領を受け継いだ可能性は低いといえる。 里見氏が出羽に下向した事情としては、鎌倉時代の中期を過ぎたころになると、執権として幕府の実権を握った北条氏の専制体制が強化されたことと関係があるようだ。北条氏は宝治合戦で三浦氏を滅ぼし、霜月騒動では安達氏を討伐した。このような情勢のなか、頼朝以来の御家人の系譜をひくものたちは鎌倉を立ち去り、遠くの領地や所縁の地に下り、地味ながらも在地勢力を扶植していったものと考えられる。これは、寒河江に領地を有した大江氏が鎌倉から寒河江庄に下向したのも鎌倉中期以降のことであることと通じるところである。おそらく、里見氏の成生庄下向も、このような状況のもとに行われたと考えて間違いないだろう。 天童氏の地位 宝幢寺本『最上氏系図』には頼直の長男頼勝に注して「里見修理大夫」とし三男満長に「上ノ山殿、里見兵部大夫」四男頼高に「東根殿、里見氏」とそれぞれ注されていることからも、天童氏は里見氏の家系を襲いでいることはほぼ明確であろう。とはいえ、二代も続けて養子縁組みが行われれば族的結合も深まり、最上氏の惣領制的武士団の一翼を担うことも多かっただろうが、天童氏は他の最上一族とはちがって特異な存在であったと考えられる。 いずれにしろ、天童氏は里見氏のあとを継いだ大崎・最上氏の一族頼直が、永和元年(1375)成生楯から北畠天童丸の去った地に拠点を築き天童を名乗るようになった。頼直は、子満長を上山、頼高を東根、頼種を鷹巣にそれぞれ分封した。これは特記すべきことで、他の最上庶族では、子息たちを各地に分封することはなく、天童氏だけがこれを成しえたのは、里見氏の所領を受け継いでいたからであろう。そして里見天童氏の勢力は最上氏に匹敵するものであった。 永享十年(1438)、幕府は「永享の乱」を引き起こした鎌倉公方足利持氏を討伐し、敗れた持氏は自害して鎌倉府は滅亡した。その後、持氏の遺児成氏が赦されて鎌倉府が再興されたが、成氏は幕府と結んで父持氏を滅ぼした管領上杉氏と対立し、「享徳の乱」が起こると幕府は上杉氏を支援した。以後、関東は公方方と上杉=幕府方とに分かれて対立が続いた。幕府は関東・奥羽の諸将らに命じて成氏を討伐しようとした。 出羽国にもこの命令が下され、庄内の武藤氏に対しても出動をうながす指示が出され、最上地方の「左京大夫」と「修理大夫」にも同様の指示が下された。左京大夫は最上義春であり、修理大夫は天童頼基のことであるといわれる。このことは、天童氏が最上氏の血をひくとはいえ、里見氏の家系を継承する自立した豪族であったことを示している。幕府もまたそのようにみていたので、最上氏と天童氏の双方に別々に出動命令を下したのであろう。当時、最上・村山郡等の諸将を糾合しうる武将は最上氏と天童氏であったことも物語っている。 さらに、『余目氏旧記』には、大崎氏絶対体制が成立した奥羽の中世武家社会における中世的秩序と各地豪族武将の家柄が示されている。それによれば、大崎氏に伺候する武将のうちで余目氏が仕えた留守氏が筆頭であったと述べ、山形斯波氏(最上氏)は大崎一族なるがゆえに他の武将とは別格であったように記している。そして、「大崎より両国(陸奥・出羽)へ謹上書成され候ハ五人、其外ハ御座無く候。斯波殿、塩松殿、二本松殿、山形殿、天童殿計りにて候」とある。斯波・塩松殿は山形殿と同じく大崎探題と同族であり、二本松殿は斯波家兼よりもさきに奥州探題となった畠山国氏の子孫である。天童氏はこれら各氏と同格の待遇を受けていたことになり、いかに名門であったがわかる。 最上氏は天童氏を庶流と見ていたが、大崎氏からは最上氏同様に大崎の血をひくという点で同格とみなしており、大崎体制下の奥羽の中世封建秩序では同格に並立していたのである。そして、天童氏の官途も「修理大夫」「右京大夫」など、最上氏にまさるとも劣らない地位にあった。 伊達氏の最上侵攻 南北朝時代は、惣領制の崩壊という側面を有していた。最上氏も領内の各地に庶子を分封したが、最上宗家の家督権をめぐって一族に内紛があったようだ。すなわち、最上宗家を惣領として結束していた最上氏庶流が独立傾向を示し、最上氏の族的結合が崩れていったのである。それを裏付けるように、南北朝後期から室町中期のころの最上氏系図は明確さを欠いているのである。 このことは、最上武士団に内紛の兆しをよび、足並みが揃わないという事態にもつながった。このような最上氏の状況をみた伊達稙宗が最上領に侵攻し、最上氏はその脆弱性を遺憾なく発揮した。すなわち、永正十一年(1514)二月、稙宗は最上軍と長谷堂で戦い千余人を討ち取り、長谷堂城を攻略した。最上側の敗因は、最上義定が戦場に駆け付けるのが遅れたためといわれる。この敗戦によって、義定は中野城に逃れ、翌年、稙宗の妹を妻に迎えることで山形城に復帰出来た。そして、子をなさないまま永正十七年に死去し、山形城には未亡人の「伊達氏」だけとなってしまった。以後、最上氏は伊達氏の傀儡政権となってしまった。 この事態に最上武士団は動揺し、まず、上山城主の里見義房が挙兵し、他の最上武士団もいっせいに蜂起した。稙宗は上山城を攻めて占領し山形城に入ったが、最上武士団の抵抗はやむことはなく、稙宗はその掃討に追われた。もっとも頑強に抵抗したのが天童氏で、天童城付近ではもっとも激しい戦いがあり、落城こそ逃れたものの稙宗の攻撃に降ったようで、以後、稙宗に敵対する勢力はなくなったようだ。このときの天童城主が誰であったかは不明だが、通説では、頼長であったと考えられている。 こうして、最上武士団の反抗は強力な稙宗の軍事力によって粉砕されたが、かれらは稙宗に心服したわけではなかった。稙宗も最上の処置には手を焼き、ついに大永二年(1522)最上一族の中野氏から義守を迎えて最上家当主に据えた。とはいえ、義守はこのとき二歳の幼児で、実権は依然として稙宗が掌握していた。当然、最上武士団が納得するはずもなく、形勢は不穏であり、稙宗は最上の紛争が拡大しないように最上諸将に対して書状を送っている。それは、中野氏をはじめ天童氏以下諸将一致して山形の幼主を助けよというものであった。このなかで、天童氏の協力が最上の紛争解決に緊要であるとしており、天童氏が最上の政局に大きな影響力を有していたことが知られ、天童氏の権勢のほどがうかがえるのである。 最上八楯の盟主 伊達氏の最上侵攻に対して、最上武士団は徹底的に抵抗した。その背景には、惣領制の崩壊とともに、地域に割拠した武士たちはみずからの領地と権益をまもるために、地縁的結合をもった一揆・党的結合が生まれていたことが挙げられる。そして、出羽国村山地方の武士たちは、天童氏を盟主として伊達氏に対抗したのである。村山地方に一揆が結成されていたという史料はないが、最上八楯があった。 八楯とは天童・延沢・飯田・尾花沢・楯岡・長瀞・六田・ 最上八楯は同族関係ではなく、村山地方に居館をもつ館主たちであり、そのいずれもが、郷・村を名字としていた。かれらは、村落の主であり、郷・村に君臨する国人衆であった。かれらは、それぞれの地域で強靱な勢力を保持していたが、その権勢には限界があった。そこで、外部から強力な勢力が侵入してきた場合、一致団結してそれに当たった。それが、伊達氏の最上侵攻に対する徹底抗戦として表れたのであろう。 このような、国人衆の党的・一揆的結合は、同じ地域に住する武士たちが平等の立場で結束するもので、かれらの間には上下関係はなかった。そして、彼等のうちの誰かが急速に勢力を伸ばし、他の国人衆の上に立ち、彼等を臣従させ、領国を拡大・強化するような動きが出ると、党的結合がくずれて内紛が生じることもあった。しかし、それを成し遂げたものが戦国大名へと成長した例も多い。中国地方の安芸国の国人一揆の一員から、勢力を拡大し戦国大名へと飛躍した毛利氏はその好例といえよう。 国人衆の結合は平等がたてまえとはいえ、そこには当然指導的立場にある者、あるいは中心的な存在があった。最上八楯において最も有力であったのが天童氏であり、天童氏は最上八楯の旗頭として重きをなしていたのである。その意味では、天童氏は戦国大名へと飛躍できる立場にあったともいえよう。一方で、最上氏が戦国大名化するときに天童氏は厄介な存在になったのである。 最上氏との対立 最上領は伊達氏によって属国化していたが、伊達稙宗と嫡子の晴宗が争う「天文の大乱」が起り、奥州の諸大名もこれに巻き込まれ二派に分かれて合戦が繰り広げられた。義守はこれを好機として伊達氏の支配から脱して、最上氏を独立した大名として自立させることに成功した。 このころになると、東北の大名家においても惣領制が崩壊し、嫡子単独相続がなされるようになった。この結果、庶子は嫡子に臣従しなければならなくなったが、それはまた、誰が嫡子になるかが問題となり内紛となることにもつながった。最上氏もその例外とはならず、義守の嫡子は義光であったが、義守は気性の荒い義光を嫌い二男の義時(義保)を偏愛してこれに家督を譲ろうとしていた。ここに義守・義時と義光との家督相続をめぐる争いが生じ、最上家中は二派にわかれて抗争した。このような内紛はまた、近隣の諸大名が干渉戦争にうって出る好機ともなった。この最上氏の危機は宿老氏家伊予守の奔走により、一応の解決をみた。すなわち義光が家督を相続して山形城主となり、弟義時は中野城主となった。しかし、義時の望むところは最上氏の家督であり義光への抵抗姿勢を改めなかった。 義光は家督を相続すると一族・国人衆に対する統制を強め、領国化を強行したのである。これに反発した一族・国人衆は、中野義時を擁立して蜂起した。さらに、義光の不遜な態度には父義守も怒り、伊達輝宗に救援を頼んだ。そして、天正二年(1574)正月、最上の乱が勃発し、天童頼貞は義守派に与してその急先鋒として戦っている。また、『伊達輝宗日記』などを見ると、天童軍は伊達氏と連絡を取り合って作戦を進めており、義光と最も激しく抗争していたのは、最上義守でも中野義時でもなく、まして他の最上一族や国人衆でもなく、天童頼貞であった。やがて、義光軍の意外な強力さに弱腰になる者もあらわれ、和議の動きもあった。これに対して、庄内の武藤義氏は和議反対の意志を表明し、新庄城主に書状を送り天童氏らと協力して義光に徹底抗戦することをすすめ、みずからも最上領に侵攻する意志を示している。このように、最上氏の内紛は伊達輝宗の介入に加えて、庄内武藤氏も干渉しようとするなどして、容易ならざる事態に陥りつつあった。 が膠着し、埒もあかず、和議が持ち上がったのであろう。しかし、長久は伊達氏の権勢をバックに和議をとりもつことで、最上政界の主導権を握ろうとしていたことは疑いない。この和議に、天童頼貞は反対し徹底抗戦を主唱したのである。とはいえ、伊達氏などの尽力もあり、大勢に抗しがたく和議に同調したため、かろうじて和議が成立した。しかし、この和議も最終段階に於いて敗れてしまった。和議に対して反義光派の諸将は対等の立場にたった平等の和平を考えていた。ところが、義光は和議を自らに対する屈服とみなし、反義光派の諸将に無条件降伏を求め、自己に臣従するように求めた。結局、和議は決裂してしまった。おそらく、天童頼貞は、このような義光の腹の底を読み取って和議に反対していたのであろう。 最上義光との死闘 天童頼貞らは義光の態度に激怒した。この時期、最上氏の大名領国制はまだ確立しておらず、和議に一役かった白鳥長久にしても、中央政界をにらみ織田信長に駿馬を送るなど直礼し、独立した戦国大名たらんとする野望に燃えていた。ましてや名門里見氏の伝統を受け継ぐ天童氏が最上義光に臣従することはとうてい考えられず、天童氏もまた領国制を強化し、戦国大名への途を突き進んでいたのである。これは、いずれかが滅ばぬ限り収まるものではなかった。 天童氏と最上氏の対立・抗争は、大名領国制の確立の途上において必然的におこった衝突であった。かくして、天童氏と最上氏は正面から激突した。『最上記』『天童落城記目録』『奥羽永慶軍記』『天童軍記』など多くの戦記物が天童・最上氏の合戦を伝えている。しかし、諸書の記述はまちまちでいずれが真実なのかは決しかねるものばかりである。 『奥羽永慶軍記』では、「俄に要害三ケ所に構え、楯籠る者には延沢能登守信景・嫡子又五郎・飯田五郎三郎・東根次郎三郎・轟崎左衛門・蔵増安房・八森阿波・草刈将監・同孫九郎・成尾勝兵衛・里見九郎兵衛を始め、屈強の兵五百七十余騎、領内の兵粮を運び入れ、土民等迄駆り集めたりける程に都合三千余人ぞ籠りける」とある。これに対して、最上義光は五千五百余人を従えて天童に押し寄せたとある。記述をそのままに信じることはできないが、天童・最上両氏は総力をあげて決戦に臨んだことはたしかであろう。 また、『天童軍記』には、延沢能登守と天童仏向寺配下の長性院鉄阿弥の奮戦が記されている。長性院等仏向寺配下の参戦は『天童落城記目録』にも記され、天童氏の外護を受けていたことから、積極的に戦闘に協力したものであろう。『奥羽永慶軍記』は延沢能登守の奮戦を記し、天然の要害に籠り、最上八楯の救援をえた天童城は最上義光の力をもってしても一気に攻め落とすことはできなかった。その後、一旦は和議が成立したようで、義光軍は一時撤兵したようだ。 天童落城 天童城を落とせなかった義光は、天童八楯が天童氏の背後に控えていて、かれらが頼久を支援している限り天童城の攻略は困難と考えた。とくに八楯のなかでも延沢能登守の奮戦が目覚ましく、延沢は霧山城の要害に拠り、延沢銀山の発掘で富強を誇っていた。軍を撤収した義光はただちに延沢能登守の懐柔をはかり、能登守の嫡子又五郎に娘を嫁がせ、味方になるように進めた。この義光の申し出を延沢能登守は受けたことで和議が成立し、以後、延沢能登守は最上義光に臣従するようになった。延沢能登守が義光に臣従するようになると、最上八楯の結束も乱れ、義光に内応する者もあらわれ、次第に天童氏は孤立していった。その状況をみきわめた義光は、ふたたび大軍を擁して天童城に押し寄せた。 『天童軍記』によれば、延沢能登守は仏向寺長性院の強弓を警戒して前線にはなかなか姿を表さなかったという。さすがに後ろめたいものもあったのだろうか。また、『諸城荒廃考』には、成生伯耆守の裏切りで天童城は落城したと記している。天童氏の重臣のなかにも最上氏に内応するものが続出したのであろう。このように裏切り者が出た天童城は守備兵も以前の戦いの時より少なくなっていた。城兵はよく奮戦したが、最上軍は次々に新手の軍勢を繰り出し、一歩一歩攻め上り、天童勢は本丸を守るばかりとなり、落城は間近という状態になっていった。 そして、天童城の落城の様子を『天童落城記目録』は「今ははや草刈兵庫戦うに力なく、漸々一方切り抜け我が君の御身の上心元無と本丸へ立ち帰れば東口より火燃え付き、黒煙天を焦がし、頼久公もいまははや是迄なりと御生害の外他事なき所へ、草刈兵庫・那須藤内・浅岡大炊之助、湯村和泉守等漸々切り抜け、御所へ馳せ付け、此の由を見付け、こは何事ぞ、我々斯して有る内は御心安く思召し、早々落ちさせ給うべし、君を落し申さん計りに敵に後を見せ候ばや、疾と御手を取って諌めければ、頼久公涙をはらはらと流し給う、斯く我が為に旁命を捨て戦いし其の恩何の日か報ずべし、自害と覚悟究しかと、方々の心ざしも破りかたし、此の上は兎も角もよきに計らい給われと、未だ夕ほの暗に城を出、そころしらぬ山道をたどりたどりと落ち給う、心の内こそ哀れ也、山形勢は四方より追々取り巻き、勝鬨を作りかけ責め上げければ敵壱人もなかりけり、さも名高き屋形共、本丸の外一宇も残らず消失しけり」と記している。 『奥羽永慶軍記』は、天童頼久が奥州に逃れたのは草刈将監の諌言によると記し、将監の嫡子孫九郎は頼久の身代わりとなって壮烈な討死を遂げたとしている。かくして、天童城は最上義光の攻撃によって落城し、天童氏は没落した。その顛末を記したものも数多く残されているが、不明な点があまりに多く正確なところは分からない。 落城の年月にも諸説があり、『奥羽永慶軍記』は天正五年十月とし、『諸城荒廃考』『伊達世臣家譜略記』は天正十二年十月としている。また、『天童落城記目録』は天正十年九月に合戦が始まり、天正十二年十月に落城したと記している。その他、天正十二年に落城したとするものが多いことから、天童城の落城は天正十二年とする説が有力である。 その後の天童氏 天童城落城に際して天童頼久は家臣らの諌言を入れ、母方の国分氏を頼って奥州に逃れた。その後、文禄年間(1592〜95)に伊達氏の家臣となり、準一家に列せられ餞三百石を給された。男子のなかった頼澄のあとは留守政景の次男が入り、子孫は伊達家臣として存続した。 【参考資料:天童市史 など】 →ダイジェスト版 ■参考略系図 |