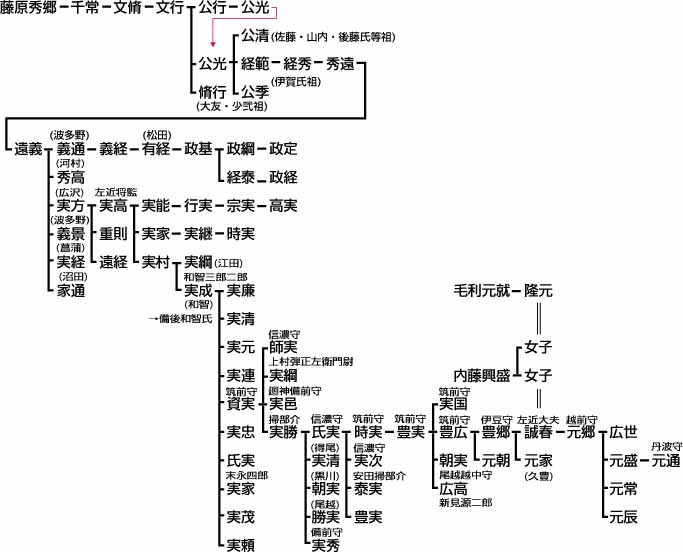

平安時代末期の久寿二年(1155)、波多野氏は源義朝の子義平が叔義賢を討った武蔵国大蔵館の戦いでの功により、武蔵国広沢郷を得て、波多野実方は広沢を名乗った。実方は源平合戦の備前国藤戸の戦いの恩賞として、備後国三谷郡十二郷の地頭職を獲得、さらに承久の乱で三谷郡全域に支配を広げた。 十四世紀なかばに、広沢実村を三谷郡へ移住させ、実村は子の実綱と実成にそれぞれ所領を分与し、二人はそれぞれ在地名をとって、江田実綱、和智実成を名乗った。 南北朝期に入ると、和智氏は近隣の寺社領への侵略を繰り返し、また、暦応三年(1340)足利尊氏が和智氏の本領を取り上げて京都の暦応寺に寄進したときは、実力をもってその明け渡しを拒否して本領を守り通しただけでなく、幕府との対抗上南朝方に転じて遠く瀬戸内海方面にまで進出している。こうして、和智氏は「一所懸命」の本領を守り、支配圏を広げ、備後国の有力国衆として成長していった。 乱世を生きる 十六世紀になると、備後国の国衆の大半は、はじめ山陰の雄尼子経久の勢力下におかれ、和智氏もまた尼子勢に属した。和智豊郷は尼子方から大内方に転じ、毛利元就が和智氏らの国人衆をまとめてその盟主となり、備後各地で尼子氏と主導権を争ってついには尼子の勢力を備後国から追放した。この間の天文二十二年、和智氏の同族で尼子方についていた江田氏は、元就によって滅ぼされている。 豊郷の子誠春は、永禄六年(1563)、出雲遠征に赴く途中の毛利元就の嫡男隆元を響応し、その直後に隆元が急死したため、毒を盛ったのではないかと疑われる。それから六年後の永禄十一年、誠春は伊予遠征の帰路、弟とともに厳島に監禁された。身に危険を感じた二人は、番衆のすきをねらって脱出し厳島神社本殿へ枯れ草をもって閉じ篭り、攻めれば神殿を焼き払うと抵抗したが、熊谷就政・児玉元村によって誅殺された。 これは、隆元の死への報復とされているが、それとするならば、和智氏が六年間も放っておかれたのは何故だろうか。永禄十一年、元就はすでに七十一歳の老齢であり、二年前には危篤状態になるほどの重病を患っていた。しかも、後継者である輝元はまだ十五歳でった。中国地方の覇者となった元就にとって、国衆・外様衆との間にどのようにして主従関係を樹立するかは、このころ最大の課題であった。鎌倉時代以来の関東御家人の家筋を誇る和智氏の誅殺は、主従関係を樹立するためにとられた、他の武将への見せしめの犠牲とみられる。 その後和智兄弟は、怨霊となって諸人を悩ましたため、島民は社壇を建立して神に祀ったと伝えられる。なお、誠春の嫡子元郷は、永禄十一年、毛利家に忠誠を誓う起請文を提出し、誅伐を逃れている。子孫は毛利藩士として続いた。 ■参考略系図 |

|

|