常陸大掾氏の一族。「しねは・しめは」と読む。今の福島県双葉郡は、かつて標葉・楢葉の二郡に分かれ、このうち楢葉郡は、鎌倉時代なかばごろまでは、まだ岩城氏の支配下にあったとみられるのに反して、標葉郡は鎌倉時代初頭からほぼ独立姓を保持していたと思われる。そして、その領主が標葉氏であった。 『東奥標葉記』によると、標葉氏は平国香の二子繁盛の末である海東小太郎成衡の四男隆義を祖とするという。すなわち成衡は源頼義の娘で妻徳尼との間に男子五人をもうけたが、嫡男隆祐は楢葉太郎を称し、次男隆平(衡)は岩城次郎を名乗り、三男が岩崎三郎隆久、四男が四郎左衛門尉隆行で陸奥国標葉郡標葉庄を領して標葉氏を称した。五男は行方五郎で、それぞれ各郡を領したというのである。そして、標葉隆義が、「後白河院の御宇保元年中(1156〜58)、標葉郡一郡を分領。請戸の御館に移」ったのに始まるとされている。これらに関する根本史料は皆無で、真偽をにわかに断定することは困難である。ちなみに「岩城系図」には、「岩城隆行の子隆祐、標葉太郎」と出ている。 歴史への登場 標葉氏の名が中世の根本史料に初見するのは、元亨四年(1324)の関東下知状においてである。この文書は鎌倉幕府執権北条高時が出した下知状であり、標葉郡中田村を標葉五郎四郎清直に安堵したものである。五郎四郎という通称によれば、かれは標葉氏の惣領ではなく庶子であろう。したがって、標葉郡内には、清直以外の標葉一族が居住し、村々を支配していたこと考えられる。 後醍醐天皇によって建武新政がなると、標葉氏は相馬氏などとともに、所領を新政府によって安堵されたものと思われる。標葉氏の一族である下浦氏には顕家の花押をすえた陸奥国宣が伝えられていたろいう。 建武二年六月。北畠顕家は標葉平次あてに国宣を出して、「標葉孫九郎跡半分」を大河戸隆行に給すべく、現地に赴いて隆行代官に下地を討ち渡すように命じた。標葉孫九郎が所領を没収されたのは、「津軽の戦場より逃亡した」ためであると国宣は記している。「津軽の戦場」とは、元弘三年(1333)十二月から翌建武元年十一月までの間における津軽・秋田方面での北条氏残党の抵抗とその鎮圧の戦闘に関するものであろう。大河戸氏は宮城郡に本拠する武士である。 標葉一族が顕家のもとに従い、津軽合戦に参加したこと、そのうちの標葉孫九郎が必ずしも顕家方に忠勤を励まず、戦場から逃亡したことが知られる。この孫九郎は、泉田館の標葉孫三郎と同系かあるいは兄弟かと思われる。このように考えるならば、この翌年三月、教隆が相馬氏に従って北朝方に属したことも 理解できるのである。孫九郎の新政府への抵抗は、のちの相馬・岩城・伊賀など浜通りの諸氏が北朝方に走る先鞭をつけたものといえよう。 孫九郎跡を大河戸に「沙汰付」ける使節を命じられた標葉平次は、おそらく標葉惣領であり、標葉一郡の有力者であったとみられ、あるいは同じころの惣領とみられる持隆の父隆安かとも思われる。 新政および南北朝の内乱のころ、文書などにみえる標葉一族の氏名などから推定すれば、このころには、下浦・泉田・室原・請戸・羽鳥などに一族が分立する状態になっていたようである。そして、建武三年(1336)三月の相馬光胤着到状に名を連ねて北朝方への参加を明示している標葉教隆を別にすれば、標葉一族はこののち十年、南朝方の敗北が決定的となるころまで、雄族相馬・岩城の両氏の間にはさまれながら、ひとり南朝方として奮闘するのである。 建武三〜四年ころの標葉地方の合戦を年表形式でみると、以下のようになる。

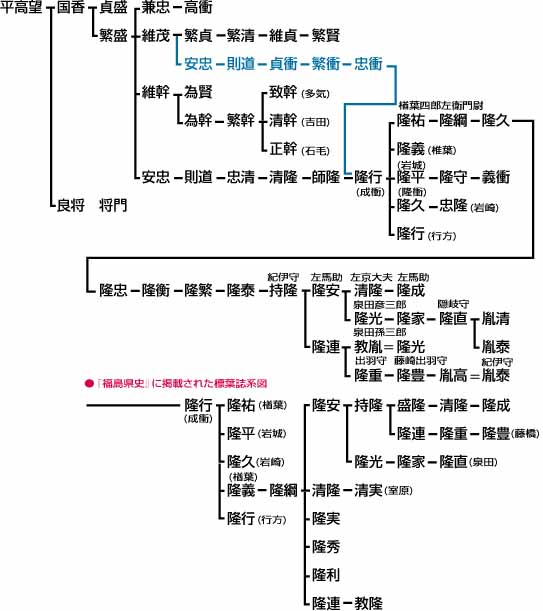

これらの戦闘は、北朝方奥州総大将斯波家長の指令のもとに中賀野義長・大泉平九郎の率いる相馬一族および伊賀盛光らと、標葉一族との間に戦われたものである。この両年のうちには、惣領とみられる紀伊守持隆は、北畠顕家の西上に従軍して不在の時期がある。その間の留守は弟彦三郎隆光および三河権守清実らが一族を率いてつとめたらしい。隆光の子孫はのちに相馬氏の重臣泉田氏となる。 建武四年四〜五月の一連の合戦は、惣領持隆の帰国によって充実した標葉勢と、それを切り崩そうとする北朝方の動きによって、激化したものであろう。これらの戦闘においても標葉一族は地盤を固守して譲らず、依然として南朝方であることを堅持し、建武四年十月の北畠顕家の西上には、再度従軍して攻め上ったのである。しかし暦応元年(1338)五月、顕家が敗死した後、かろうじて帰国したという。 『東奥標葉記』では、「このとき持隆、摂州天王寺浜手に向かって、自身武勇を励まし、身に数ヵ所の傷を蒙るといえども、南朝の御為に軍忠を抽んず。(中略)奥州勢も所々に討死し或いは逃亡、帰国の武士は少なかりしと。当家の軍士も多く討たれ、大将持隆漸多々にして標葉に下着す。-----後略-----」と、述べている。 歴史の闇に、そして滅亡へ その後の標葉氏の動向を示す史料は少ない。『相馬史料』は「暦応二年標葉も北朝に帰順す」と記している。しかし、暦応三年(1340)とみられる北畠親房の発給した文書に楢葉九郎左衛門とならんで標葉四郎左衛門入道清閑がみえており、康永二年(1343)七月とみられる結城親朝あての親房御教書にも標葉三河権守清実とあって、標葉氏が南朝方であったことを示している。 とはいえ、標葉清実らが南朝の処遇に対する不満も大きかったようで、康永二年の文書が出された前月の六月、すでに親朝は足利方に転じており、おそらく清実らも親朝にしたがって北朝方に転じたものと考えられる。この年九月に親朝が足利方に呈出した注進状のは、標葉三河権守清実・同三郎左衛門尉盛員・同太郎兵衛尉清俊・同三郎兵衛尉清房の名がみえる。この九月の時点で、彼等は北朝方に服属したようである。 以後、標葉氏は北朝方として活躍を示しているのである。その後、十五世紀に至る標葉氏の動向を示す史料は絶無に近い。この間、標葉一族の内部でも、嫡庶の間に勢力関係の変化があったかと思われるが、建武新政期の標葉平次を『標葉記』の惣領隆安とすれば、その直系の持隆らは動乱期にも惣領としての地位を保ったようである。一方、室原氏の祖とみられる清隆(入道清閑)・清実の流れも有力一族として存在したらしい。 そして、戦国時代を迎えると、標葉氏は岩城氏・相馬氏ら奥州海道筋の豪族たちと抗争、同盟を繰り返しながら「標葉六騎七人衆」とよばれる一族を率いて大勢力を保っていたが、明応元(1492)年12月、標葉隆成は相馬盛胤によって滅ぼされた。 一族は、泉田氏・熊川氏・藤橋氏を称して、相馬氏の一門となった。 ●標葉六騎七人衆 ・六騎 井戸川、山田、小丸、熊、下浦、上野氏 ・七人衆 室原、郡山、樋渡、苅宿、熊川、牛渡、上浦氏 ■参考略系図 ・略系図は「千葉氏の一族」で紹介されていたものを一部、加筆して紹介。本文と一致しないところもある。 |