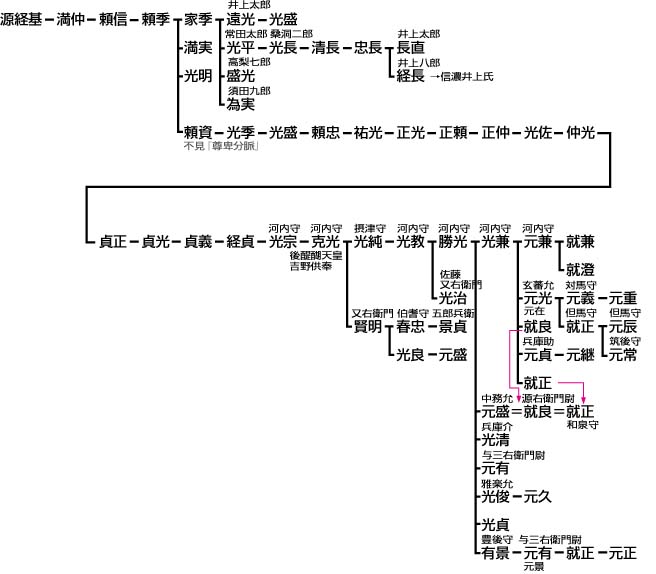

平安時代の末期、信濃国高井郡井上を本貫として発展した豪族に井上氏がいた。その系譜については異説もあるが、室町時代に成立した『尊卑分脈』には清和源氏頼季流として井上一族の系図が記されている。それによれば、清和源氏多田満仲の子源頼信が、長元元年(1028)関東の下総で起きた「平忠常の乱」を平定して東国に勢力を張り、二男の頼季が信濃に封を得て嫡男満実とともに長久年間(1040〜43)高井郡井上に来住し、地名をもって名字とし井上氏の祖となったとある。そして、尊卑分脈には米持・高梨・須田氏らが同族として記されている。 平安後期、「前九年の役(1056〜62)」が起きて源頼義が出陣すると、頼季・満実も従軍した。役後、井上三郎太夫満実は一族を引き連れて高井郡高梨に着し、三男盛光をとどめ、盛光は地名をとって高梨を名乗り高梨氏の祖になったという。 以上の説は根本史料にかけるため、にわかに信じることはできないが、おそらく十一世紀中ごろに、清和源氏の末流が井上の地に居住し、武士団として成長していったものと考えられる。 南北朝時代のころ安芸に移り、光純は明徳三年(1392)、山県荘などを領し、その子光教は毛利熙元の娘を娶り熙元に随うようになった。以後、勝光・光兼と相次いで武勇の誉が高く、一族おおいに広まり、毛利家の紋着用を許される厚遇をえた。しかし、元兼に至り功績に奢り専横の振るまいが目立ち、天文十九年(1550)元就によって誅された。 井上一族、誅殺される 光兼は井上一族の惣領家で、永正四年(1507)その邸に一人の客僧が訪れ、念仏の大事を説いた。この時、十一歳であった元就が大方殿に伴われて光兼の邸を訪れ、念仏の伝授を受けている。これ以後、元就は毎朝朝日を拝み、念仏を十篇ずつ唱え、後生のことはもちろん、今生の願いをも日輪に対して祈祷するようになったと伝える。後年、元就がこのことを回想していること、井上一族が誅殺されたときも光兼はこれを免れていることからして、光兼は井上の惣領とはいえ元就に目をかけられていたようだ。 光兼のあとを継いだ元兼は、元就に宗家相続を要請した宿老十五名の一人。元就の相続には井上一族の力に寄与するところが大きかった。このため、井上一族は、年賀の式をはじめ、年中の佳節に出仕を怠るばかりでなく、評定の席にも参会せず、まれに出頭しても上位の渡辺氏よりも上席にすわるなど、傍若無人な振るまいが目立つようになった。さらに許可なくして隠居と号し、陣立・共使・普請などの諸公役を勤めないなど、譜代家臣としての職務をはたさなくなった。 ついに、天文十九年(1550)七月、元兼以下一族三十余名らは誅伐された。このとき、弟元在は、元就の妹婿であったことから誅伐を免れ、名を元光と改めて井上宗家を相続した。 これより前、光兼の弟元盛は、元就幼時の後見人であったが、永正四年(1507)、毛利家の当主であった元就の兄興元が京都に上洛すると、元就が父弘元から譲与された多治比三百貫を横領している。のち、元就に家督相続を要請した十五人の一人に名を連ねたが、一族誅伐のとき元盛も誅された。 光兼の次弟元景も元就に家督相続を要請した十五人の一人であり、国司有相とともに宿老十五名の連署を携えて、元就の居城する多治比城に赴く使者を務めた。しかし、元景もまた誅伐されたひとりとなった。 国人領主井上氏の存在 井上氏は、毛利元就によって一族誅殺の憂き目をみた。たしかに、井上氏の毛利氏に対する傍若無人な振るまいは、目にあまるものがあった。とはいえ、井上氏は毛利氏と同じ独立した国人領主であり、その経済基盤は、毛利氏によって与えられたものではなかった。 すなわち、井上氏は、吉田が属する高田郡の西隣の山県郡に本拠を持つ国人領主であるとともに、毛利氏の足元の安芸吉田で駒足銭という通行税を徴収する中世的な権益を持っていたことが知られている。吉田の地は出雲街道の要衝にあり、石見銀山、石見・安芸の国境地帯に広がる当時我が国最大の一大製鉄地帯に往来する商人達が往来し、駒足銭の徴収権は、井上氏にとって重要な経済的権益だった。 井上氏はその経済的権益を保持するため、吉田をおさえる毛利氏と協力関係を持たざるをえなかったのである。そのことが、井上氏と毛利氏との姻戚関係をもたらし、両者の力関係から井上氏は毛利同族連合に徐々に組み込まれていく結果となった。 しかし、依然として井上氏は、毛利氏に属するだけでなく、石見・安芸の山間部に強大な勢力を持つ高橋氏にも両属する立場にあり、半独立的な性格を維持していた。加えて、元就が毛利氏の家督を継いだころ、井上党の軍事力は、毛利氏の軍事力の三分の一を占めていた。 毛利氏が戦国大名へ脱皮するころの井上一族の惣領は光兼で、光兼は井上一族の元盛が元就から押領した多治比三百貫の返還に尽力したことが知られる。光兼のあとを継いだのが元兼で、元兼は元就が毛利総領家を相続する際に井上党をまとめて元就の相続を支援している。 このように井上氏は毛利氏と協調関係にあったが、毛利氏が国人連合から脱皮して戦国大名へ発展しようとするとき、井上氏の存在は厄介以外の何物でもなくなっていった。いいかえれば、井上氏の勢力は毛利氏の存在を揺るがす可能性もあったのである。毛利元就が戦国大名に成長する過程で、井上氏は早晩、粛正される運命にあったともいえよう。 そのような状況にあって、元就は元兼の傍若無人な振るまいを奇貨として、井上一族を一気に誅殺という挙に出たのである。井上党三十数名をほぼ皆殺しにするという元就の過激な処置によって、毛利氏は大きく飛躍することができたのである。 生き残った井上氏 光兼の三弟光俊は興元・元就・隆元に仕え、永正十年の宍戸攻めをはじめ、翌年の武田氏との合戦、天文九年郡山籠城戦などで戦功を働き、同十八年元就が山口で病に倒れたときも看病につとめた。このため光俊は誅殺から免れている。 光兼五弟の就正は、天文八年(1539)元就を烏帽子親として元服し、就正と名乗った。一族粛正のときは、父祖数代の戦功によって誅伐を免れ、一時吉川元春に預けられたが、のち召し帰され、誅伐された伯父元盛の旧領を相続した。天文二十年安芸平賀攻めで戦功を働き、永禄十二年(1569)豊前小倉津への検使、元亀二年には出雲新山城の普請奉行などを勤め、天正二年(1574)輝元より備後にて六町余の給地と屋敷七ケ所を宛行われた。 井上一族の粛正を見ると、やはり元就を中心とした毛利氏との親疎が、ひとりひとりの結末に色濃くでていることが分かる。井上一族誅伐の直後、元就は家臣二百三十八名に、主家に対する忠誠を再認識させる起請文を提出させている。井上一族の粛正は、元就にとって家中統制のために避けられない大きな試練であり、悪くすると家中分裂の危機をもはらんでいた事件であったことがが知られる。 ■参考略系図 ・世代数、時代などに疑問が残るが、高田郡史を底本として作成。 |