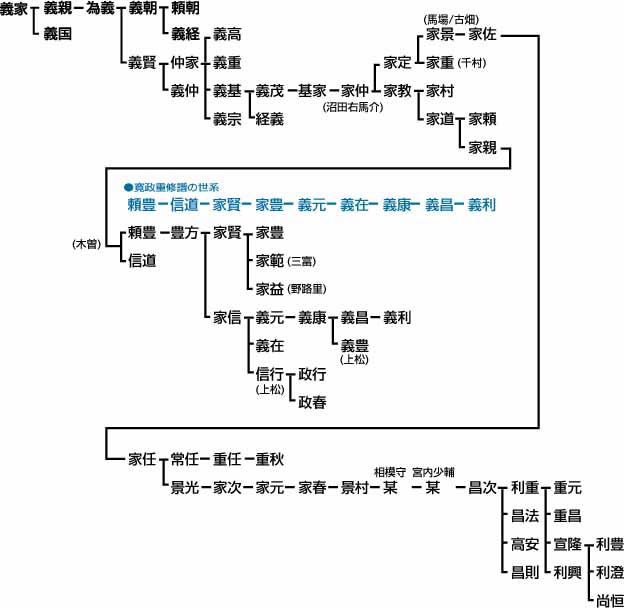

戦国時代の後半期に、天険の要害と豊かな山林資源を背景とする木曽谷を統轄して、近隣に覇を唱えた木曽氏がいた。木曽氏は、六条判官源為義の孫、帯刀先生義賢の二男義仲の裔にして、その譜は義仲滅亡ののち、木曽谷を逃れ、上野国沼田庄の藤原家国を頼って蟄居した義仲の三男義基の後裔であるとしている。確かに永禄八年(1565)、木曽義昌が木曽黒沢の若宮社に奉納した三十六歌仙板絵の裏銘には「願主源朝臣義昌」と墨書しているのである。 木曽氏の出自、あれこれ しかし、一方南北朝時代以降の木曽谷の諸社に残る在銘棟札をみると、源姓ではない藤原姓の家信・家有という、そのころにおける木曽谷の支配権者と推測される人物の名前が残されている。そして、これらの人物は、いずれも木曽氏関係の系図には被見しえぬ人名であることを思えば、南北朝時代以降の木曽氏を、諸記録や系図類の多くが説くように、源姓の木曽義仲の末流と単純に考えることは、危険が伴うといわざるをえない。 江戸時代中期頃に、山村良景の著わした『木曽考』などを参考にすれば、義仲七代の孫家村は、祖父の家仲が沼田氏を称して以来、沼田名字であることを本然としていたが、この由緒はかつて義基が上野国沼田伊予守藤原家国を頼ったこと、加えて沼田氏は本姓を藤原氏とする名字であったこと。さらに、家村は暦応元年(1338)、足利尊氏に属して戦功を挙げ、その恩賞として木曽谷北半地域の大吉祖荘の宛行いを受け、庄官として入部後、木曽谷南半の地頭真壁氏を圧迫して、やがて木曽谷全域を掌握していったことが知られる。 以上のことから勘案して、南北朝期、木曽谷北域に入部して地盤を築いた藤姓沼田名字の家村は、木曽谷全域に威勢を拡大するにつれて木曽氏を冒称し、やがて源姓木曽義仲の値脈を継承した系譜を、作為するに至ったと考えられるのである。 馬場氏は家村の四男家景を祖とする木曽氏の一族である。代々木曽氏に属したようで、戦国後期の昌次は木曽義利に仕えた。しかし、木曽氏が所領没収となり以後は浪人となった。 徳川氏旗本として近世へ 慶長五年、徳川家康が上杉景勝征伐の軍を起こし、小山に陣した時、子の利重と木曽氏の旧臣山村甚兵衛、千村平右衛門らとともに家康の麾下に召された。 この時、石田三成挙兵の報が聞こえ家康は江戸城に帰還後、兵を率いて上洛。秀忠は別軍を率いて中山道に発向、西を目指すことになった。この頃、木曽谷は三成方に与した石川備前が代官として治めており、家康は昌次らに木曽に下り、出陣の道を拓くべしとの命を与えた。山村・千村ららはただちに発向したが、あいにく昌次は病を得ていて、子の利重とともに東国にとどまり木曽への軍用を担った。 山村・千村らは木曽氏の旧臣を糾合して石川備前の守る熱川砦を落し、木曽谷が静謐になったことを昌次父子らに連絡、昌次らはその旨を家康に言上した。その後、昌次父子らも木曽への下向を命じられ、小笠原掃部の介添えを受け、信濃国妻籠城を守った。九月、昌次父子は木曽谷の諸士を率いて、秀忠に拝謁し、以後秀忠軍に蔵して、美濃国明知・岩村両城攻めに功を挙げた。 関ヶ原の合戦後、美濃国土岐・可児・恵那郡の内において千六百石の采地を賜わり、旗本に列した。 昌次の跡を継いだ利重は、秀忠に仕えて御書院番を務め、のちに目付となり布衣を許された。寛永十年、堀尾忠晴が卒した際には、命を受けて出雲・隠岐両国に赴いている。同十二年千石の加増を受け、すべて二千六百石の知行となった。 寛永十四年、島原の乱が起こると、板倉重昌に属して原城攻めに加わった。翌十五年細川忠利の手の軍監を命じられ、 細川の手の諸勢を下知した。一揆平定後、長崎奉行に任じられ長崎赴いている。次の宣隆の代に六百石を分知し、 宗家は二千石の旗本家として続いた。 ■参考略系図 |