波多野氏

丸に竪二つ引両/丸に抜け十字

(藤原氏北家秀郷流?) |

|

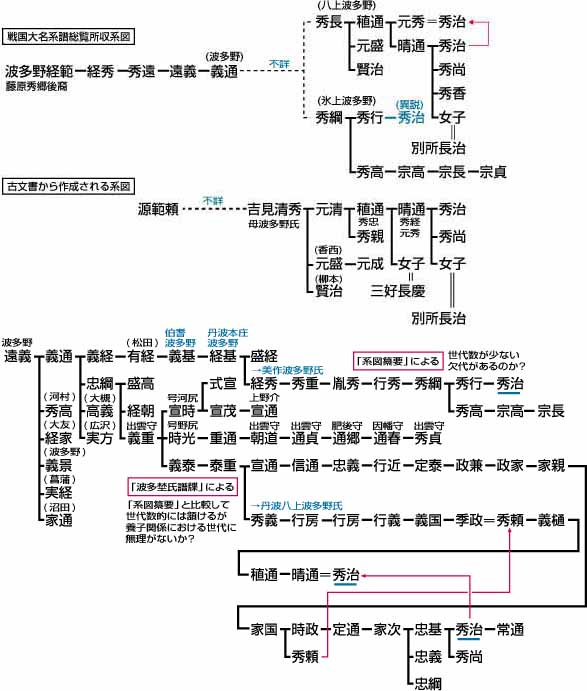

丹波波多野氏の出自については、諸説があって判然としない。一説には波多野氏は相模波多野庄に住んだ藤原秀郷の後裔、波多野義通を祖とし、経基が丹波に住じ、以後、子孫が丹波波多野氏を称したという。経基の父義基が伯耆波多野氏を、子経秀が美作波多野氏を興したと伝える。

また一説には因幡国八上郡田公氏の族で、秀長が丹波国多紀郡に来住し、八上殿と称して以後、同地に居城したという。また、もと日下部姓で、応仁の乱に秀国・秀高・秀行・秀長が上洛し、その後、この地に住したと伝えられる。

しかし、最近になって石見の豪族吉見氏の一族という説が出ている。すなわち吉見清秀が上洛して細川勝元に仕え、母方の姓を継いで波多野と称したというものだ。応仁の乱で戦功を挙げ、丹波多紀郡を与えられた。「土佐文書」に清秀が丹波多紀郡小守護代として見えることからとなえられている説だ。

いずれにしても波多野氏の出自に関して、秀長以前については明かではないが、秀長の代に丹波多紀郡に居住したことは間違いない。波多野氏は「八上殿」とも称せられるが、これは因幡の八上から伝わったことを示しているようだ。

●丹波の戦乱と波多野氏

応仁の乱で波多野秀長は細川勝元方に属し、各地を転戦し、勝元の死後、政元から丹波多紀郡を与えられた。以後、この地を中心に丹波一円へ勢力を伸長させていった。

その子稙通は、永正十二年(1515)朝治山に築城した。これが八上城である。大永六年(1526)に弟香西元盛が細川尹賢の謀略で自殺させられた。稙通は八上城に拠り、もうひとりの弟柳本賢治とともに細川高国に反旗を翻し、細川晴元と結んだ。

そして、三好軍とともに高国・尹賢軍を破った。高国は将軍義晴を擁して近江に逃亡したため、賢治らは入京し、京都の支配権を握った。しかし、亨禄三年(1530)、播磨三木の別所氏の依頼で依藤氏の討伐を図ったが、細川高国・浦上村宗に通じた部下に暗殺され、元秀もともに死去した。

元秀を賢治に従軍させ、稙通は八上城にいた。天文二年(1533)細川晴国に味方して晴元方の赤沢景盛を丹波母坪城に戦死させている。晴国の死後、晴元に属して同七年、三好政長とともに丹波守護代内藤国貞の八木城を陥れ、同十四年、三好長慶とともに内藤顕勝の関城を攻め、これを落とし丹波一帯の支配に成功した。

その後、三好長慶と細川晴元が対立し、波多野氏は晴元に味方した。天文二十一年(1552)長慶は八上城を包囲した。時の城主は稙通の子晴通だったがこれを防いでいる。翌二十二年、長慶の部将松永久秀に攻められ、弘治元年(1555)にも三好政長に攻められたが、香西元成らの援軍を得て撃退した。同三年長慶は八上城を攻め、ついに落城。松永久秀の甥孫六が八上城に入城した。その後の晴通の動向については詳らかではない。

|

|