平安末期、信濃国高井郡井上を本貫として発展した豪族。その系譜については異説があるが、室町時代に成立した『尊卑分脈』にも、清和源氏頼季流として井上一族の系図が記されている。

それによれば、清和源氏多田満仲の子源頼信が、長元元年(1028)関東の下総で起きた年平忠常の乱を平定して東国に勢力を張り、二男の頼季が信濃に封を得て、嫡男満実とともに長久年間高井郡井上に来住し、地名をもって名字とし井上氏の祖となった。そして、尊卑分脈には米持・高梨・須田氏らを同族としてあつかっている。

つづいて、前九年の役(1056〜62)が起きて源頼義が出陣すると、頼季・満実も従軍した。役後、井上三郎太夫満実は一族を引き連れて高井郡高梨に着し、三男盛光をとどめ、盛光は地名をとって高梨を名乗り、高梨氏の祖になったという。

以上の説は根本史料にかけるため、にわかに信じることはできないが、おそらく十一世紀中ごろに、清和源氏の末流が井上の地に居住し、武士団として成長していったものと考えられる。

●井上氏の発展と挫折

井上氏は十一世紀の中葉、井上郷を開発するとともに、郷内あるいは周辺に一族を配置し、開拓をさらに進めていった。野辺・米持・村山・八重森らがそれで、井上惣領家を中心とする同族結合によって鮎川流域を支配するようになった。

治承四年(1180)に始まった源平の内乱は、中世社会の本格的な幕開けであり、その後に続く武家政権成立の起点となった。 関東では、源氏嫡流の源頼朝が、信濃では源義仲が小県郡の依田城に拠って兵を挙げた。当時、信州川中島地方には平氏系統の武士の所領が多く、その背後には越後の豪族城氏が控えていた。治承四年九月、井上一族の村山義直や村上一族で戸隠別当の栗田寺別当範覚ら、信濃源氏が平氏勢に攻められ市原に戦ったが勝てず、義仲の来援により平氏方を越後に敗走させた。

平氏党が敗れたことにより、川中島地方には源氏方が擡頭した。これに対して、平清盛は越後の城資茂に命じて義仲追討の大軍を編成させ、越後国府より軍を発しさせた。これを迎え撃つ義仲は篠ノ井の横田城に陣をとった。その軍勢は木曽党・武田党・サコ党らの連合軍からなっていた。そして、実際の戦闘においては井上光盛が目覚ましい活躍をみせ、その先導と奇襲作戦によって、城資茂率いる平家方の兵は大敗し、本国越後に逃げ帰ったものはわずか三百余人に過ぎなかったという。この合戦で光盛は保科党を従える三百余騎の武士団を構成し、信濃源氏のリーダーとして『平家物語』でも英雄的にあつかわれている。

その後、義仲と頼朝が対立すると、光盛は甲斐源氏とともに義仲から離れ、頼朝方に走った。しかし、甲斐源氏の惣領一条忠頼と結んで後白河法皇に接近したためか、頼朝から危険視され元暦元年(1184)七月、駿河の蒲原駅で誅殺されてしまった。これによって、井上氏は武士団としての発展期に大きな挫折に見舞われたのであった。

降って、文永五年(1268)、井上盛長は善光寺を焼き払うという悪党ぶりを発揮した。盛長と善光寺との政治・経済的関係は詳らかでははないが、善光寺辺の悪党の頭目として、領主権力の実力に乏しい善光寺の所領を荒らしていたのであろう。つまり、盛長は強引かつ短兵急な方法で領主的展開をはかったため、事件後、誅殺された。

光盛の誅殺から、井上一族のなかで仏門に入る者も多く、禅宗では京都南禅寺開山の無関普門をはじめ、規庵祖円、玉山玄提など、一向宗では常陸国稲田で親鸞の弟子となり磯部に勝願寺を開いた善性などがいる。

●井上氏の領国展開

室町末期から戦国時代にかけて、井上氏の封建領主制は発展をみせ、井上に居館を構える惣領家のほかに、綿内の小柳・楡井・狩田・八町、水内郡の長池・高田などに庶子家を分出している。このうち、綿内は井上氏の穀倉地帯となる重要な所領であり、南に備える前線でもあった。そこで、この地には有力な庶家がおかれていた。武田信玄が進出してくる弘治二年(1556)当時には、綿内の地に井上左衛門尉、小柳に井上出羽守満直がいた。

そして、応仁三年(1469)から文明七年(1475)のころ、井上政満が亘理と小柳の諏訪上社頭役を勤めているように、綿内は政満の系統に領有された。

井上氏は信濃源氏の名族ではあったが、総じて、その領主的発展は停滞をみせており、高梨・須田氏らに圧迫されることも多かった。応仁二年、井上政家は須田郷へ押し寄せたが、逆に打ちまけて多数の討死者を出している。翌年には、狩田で高梨政高と戦ったため、狩田は不作となっている。合戦の結果は伝わっていないが、相手が強剛高梨氏であることを思えば、おそらく勝味はなかっったことであろう。

このように、文明・応仁年間は、応仁の乱に始まった中央の戦乱が地方に拡散していって、戦国時代に入った時期であった。信濃でも、守護小笠原政秀が一族に討たれるなど下克上が始まっている。そして、井上氏・須田氏・高梨氏らの間で、領主的対立が激しくなっており、北信濃の地も戦国的様相が深まっていったのである。

永禄二年(1559)信玄は北信濃をほとんど占領し、越後境へ乱入した。そして、翌三年、北信濃支配の拠点として海津城を築いた。このような情勢の推移から推して、須田氏が内部分裂を起こし、一方が越後の長尾景虎を頼って、須坂地方を退去したのは弘治年間のことと考えられる。

このような状況に対して、上杉謙信は川中島の制圧を決意し、八月一万八千の兵を率いて出陣、九月十八日、信玄の軍二万と八幡原において激突した。上杉の先陣には村上義清・高梨政頼・井上昌満・須田満親・島津忠直子が名を列ねている。合戦は初めは上杉方の優勢であったが、やがて武田方が盛り返し、ついには上杉軍は越後へ退去したと伝わる。この合戦で、もっとも深刻な被害を受けたのは、両軍ともに先陣をつとめさせられた信州侍であった。

かくして、武田氏の侵攻は、鎌倉時代以来すすえmられてきた、井上氏らの在地支配秩序を根底からくつがえし、戦国大名の領国体制に組み込み、あるものは武田氏に仕え、あるものは越後の上杉氏をたよって故国を離れていった。

天正十年(1582)武田氏が滅亡し、織田信長が本能寺で自刃したため上杉謙信は北信に進出し、井上満達は井上小口城主に復帰したが、1598年上杉景勝の会津移封に従って井上を去った。

井上氏の家紋は『尊卑分脈』に「旗の文遠雁」と記され。『見聞諸家紋』には、奉行衆の二番として井上右京亮貞忠の名で「二つ雁」がみえる。また、庶流として、安芸毛利氏に仕えて横暴を究めた井上氏や、播磨の井上氏などが知られている。

【資料:須坂市史(長野県立図書館蔵書)ほか】

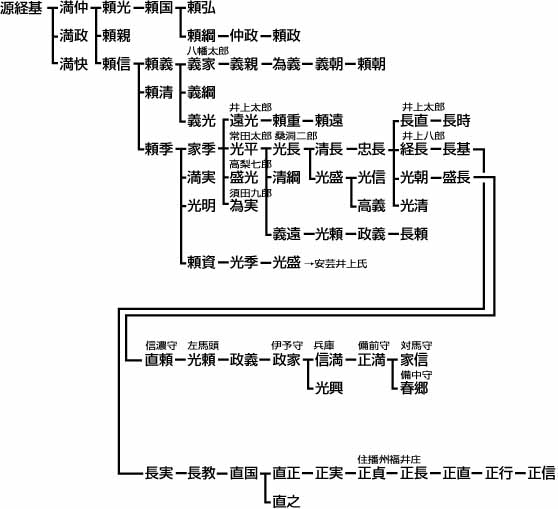

■参考略系図

|

|